Urbex nel Salento: viaggio tra i tesori dimenticati e la memoria nascosta

Tra antiche masserie, ville signorili e borghi che il tempo ha sospeso, si nasconde un mondo silenzioso che parla di storia, memorie e cambiamenti sociali. Questo mondo è quello dell’urbex, l’esplorazione urbana, una pratica che unisce avventura, fotografia, ricerca storica e attenzione per il patrimonio culturale dimenticato.

Il fascino dell’urbex nasce dal contrasto tra la decadenza e la bellezza: edifici ormai disabitati che raccontano la vita di chi li ha abitati, testimonianze di epoche lontane, tracce lasciate intatte dal tempo. Nel Salento, territorio ricchissimo di stratificazioni storiche, questa pratica assume un significato particolare, diventando non solo scoperta estetica, ma anche riflessione sul presente e sul futuro.

Cos’è l’urbex e come nasce

Il termine urbex deriva dall’inglese urban exploration, letteralmente “esplorazione urbana”. Si tratta di una pratica che consiste nell’esplorare luoghi abbandonati o non accessibili al pubblico: fabbriche dismesse, vecchi ospedali, chiese sconsacrate, ville storiche in rovina, edifici industriali, teatri dimenticati, persino interi borghi.

Il termine urbex deriva dall’inglese urban exploration, letteralmente “esplorazione urbana”. Si tratta di una pratica che consiste nell’esplorare luoghi abbandonati o non accessibili al pubblico: fabbriche dismesse, vecchi ospedali, chiese sconsacrate, ville storiche in rovina, edifici industriali, teatri dimenticati, persino interi borghi.

Non si tratta solo di avventura, ma di una forma di ricerca e documentazione. Gli urbexer – come vengono chiamati gli appassionati – scattano fotografie, realizzano video, raccontano storie, riportando alla luce pezzi di memoria collettiva.

Alla base di questa pratica c’è una regola fondamentale: rispetto assoluto per il luogo. Non si porta via nulla, non si danneggia, non si lascia traccia. L’obiettivo è osservare e testimoniare, non alterare.

L’urbex ha origini lontane: già nel XIX secolo si trovano tracce di esploratori urbani, sebbene la definizione moderna nasca negli anni Settanta e Ottanta. Con l’avvento di internet e dei social media, l’urbex ha conosciuto una diffusione globale: Instagram, YouTube e blog specializzati hanno trasformato queste esplorazioni in vere e proprie narrazioni visuali, creando comunità di appassionati in tutto il mondo.

L’urbex in Italia

L’Italia, con il suo patrimonio storico-architettonico, offre infinite possibilità di esplorazione. Ville nobiliari in rovina, ex complessi industriali, ospedali psichiatrici dismessi, conventi, castelli e persino interi paesi abbandonati: ogni regione custodisce spazi sospesi tra passato e presente.

paesi abbandonati: ogni regione custodisce spazi sospesi tra passato e presente.

Nel nostro Paese, l’urbex ha una sfumatura particolare: non è solo la scoperta di spazi dimenticati, ma anche una riflessione sulla trasformazione sociale ed economica.

Molti luoghi urbex italiani raccontano storie di emigrazione, di cambiamenti produttivi, di beni lasciati senza eredi o di strutture pubbliche abbandonate a causa di crisi economiche o scelte politiche.

Urbex in Salento: tra masserie, ville nobiliari e borghi fantasma

Il Salento, terra di confine e crocevia di culture, è un vero paradiso per chi pratica urbex.

Il Salento, terra di confine e crocevia di culture, è un vero paradiso per chi pratica urbex.

Qui, l’abbandono assume forme particolari, spesso legate alla storia rurale e alla vita nobiliare delle campagne. Le tipologie di luoghi più comuni che si incontrano durante le esplorazioni sono:

-

Masserie fortificate: antichi complessi agricoli spesso difensivi, alcuni dei quali risalgono al periodo tra il XVI e il XVIII secolo. Molte sono state

ristrutturate e trasformate in strutture turistiche, ma altre sono rimaste vuote, silenziose, con torri di guardia e cortili invasi dalla vegetazione.

ristrutturate e trasformate in strutture turistiche, ma altre sono rimaste vuote, silenziose, con torri di guardia e cortili invasi dalla vegetazione. -

Ville signorili: residenze estive delle famiglie nobiliari locali, riccamente decorate e dotate di giardini, cappelle private, pavimenti a mosaico e affreschi. L’abbandono di queste dimore crea scenari di grande fascino, dove l’arte convive con la decadenza.

-

Borghi fantasma: piccoli centri abitati che hanno perso popolazione a causa di emigrazione o cambiamenti economici, oggi deserti e immobili, come sospesi nel tempo.

-

Edifici religiosi sconsacrati: cappelle private, conventi, piccole chiese di campagna che non vengono più utilizzate, spesso ancora arricchite di altari e decorazioni.

Urbex Salento: raccontare la memoria

Tra i progetti più interessanti dedicati all’esplorazione urbana nel territorio c’è Urbex Salento, nato nel 2021 dall’iniziativa di Daniela Stabile, appassionata di fotografia e storia.

Tra i progetti più interessanti dedicati all’esplorazione urbana nel territorio c’è Urbex Salento, nato nel 2021 dall’iniziativa di Daniela Stabile, appassionata di fotografia e storia.

La sua pagina Instagram è una sorta di diario visivo in cui ogni scatto non solo documenta luoghi abbandonati, ma li racconta, restituendo la dignità di ciò che resta.

Daniela non si limita a mostrare immagini suggestive: il suo lavoro è anche una denuncia sociale. Ogni luogo fotografato diventa un invito a riflettere sull’abbandono, sul degrado e sulla necessità di recupero e valorizzazione.

Come racconta in un’intervista a QuiSalento, per lei l’urbex è una forma di memoria collettiva, un modo per dare voce a luoghi che rischierebbero di essere dimenticati per sempre.

Luoghi simbolo dell’urbex salentino

Senza rivelare coordinate precise – per rispettare la regola di protezione dei siti – possiamo citare alcune tipologie di luoghi ricorrenti nelle esplorazioni nel Salento:

-

Vecchie industrie e tabacchifici: testimonianza di un passato produttivo ormai scomparso, soprattutto nelle aree interne tra Lecce e Maglie.

-

Ville nobiliari lungo la costa ionica e adriatica, spesso costruite tra Ottocento e primo Novecento, caratterizzate da grandi scalinate, terrazze panoramiche e stanze affrescate.

-

Masserie fortificate nel Capo di Leuca, come quelle tra Presicce, Ugento e Patù, che conservano ancora tracce di stalle, frantoi ipogei e granai sotterranei.

-

Piccoli borghi semi-abbandonati, dove poche case sono ancora abitate e altre restano vuote, con porte spalancate e mobili lasciati intatti.

-

Cappelle private immerse nella campagna, con affreschi sbiaditi e altari in pietra leccese.

Questi luoghi hanno un forte valore storico ed emozionale. L’esplorazione diventa così un viaggio nel tempo, tra la vita contadina, la nobiltà salentina e le trasformazioni sociali che hanno segnato il territorio.

Urbex come risorsa culturale

L’urbex non è solo una pratica personale: nel Salento potrebbe diventare anche un strumento di valorizzazione culturale e turistica.

L’urbex non è solo una pratica personale: nel Salento potrebbe diventare anche un strumento di valorizzazione culturale e turistica.

Se gestito in modo rispettoso e regolamentato, potrebbe dar vita a percorsi di turismo sostenibile che uniscono storia, arte, architettura e narrazione. Alcuni esempi:

-

Mostre fotografiche dedicate ai luoghi abbandonati, come quelle realizzate in alcuni comuni salentini.

-

Eventi culturali e itinerari guidati che raccontano la storia dei luoghi recuperati, trasformandoli in spazi per comunità e visitatori.

-

Progetti di rigenerazione urbana, dove edifici dimenticati tornano a vivere come spazi culturali, musei, strutture ricettive o centri di aggregazione.

Conclusione

L’urbex ci invita a guardare oltre la superficie, a scoprire la bellezza nascosta nei luoghi abbandonati.

Nel Salento, questa pratica assume un valore unico: racconta la storia di un territorio ricco di stratificazioni, mette in luce la fragilità del patrimonio culturale e invita a una riflessione sulla memoria e sull’identità collettiva.

Esplorare questi luoghi, fotografarli e raccontarli significa preservare la memoria e, forse, gettare le basi per un futuro in cui l’abbandono si trasformi in rinascita.

In ogni finestra rotta, in ogni affresco sbiadito, c’è una storia che merita di essere ascoltata e condivisa.

Piccoli Templi di Luce: Storie e Silenzi delle Edicole Votive in Salento

Tra le pieghe del paesaggio salentino, luogo di tradizioni millenarie e fede popolare, le edicole votive rappresentano un patrimonio culturale e spirituale di grande valore. Questi piccoli altarini, disseminati nei centri storici dei paesi e sparsi tra gli uliveti della campagna, raccontano storie antiche, leggende e pratiche di devozione che intrecciano sacro e quotidiano, architettura vernacolare e immaginario collettivo.

Le Origini e il Significato delle Edicole Votive

Le Origini e il Significato delle Edicole Votive

Il termine aedicula, nell’antica Roma, indicava un piccolo tempietto o santuario, riduzione in miniatura dei grandi templi dedicati agli dei. Nel Salento, questa tradizione si è trasformata nelle edicole votive: piccoli spazi sacri costruiti all’aperto, spesso incastonati nei muri di case o lungo le strade di campagna, destinati ad ospitare immagini sacre di santi, Madonne o simboli religiosi.

Nate dalla volontà di esprimere fede e gratitudine, ma anche di chiedere protezione e sicurezza, le edicole hanno avuto nel tempo un ruolo centrale nella vita spirituale e sociale delle comunità salentine.

Edicole di Paese e di Campagna: Funzioni e Differenze

Nel tessuto urbano dei paesi salentini, le edicole votive sono spesso collocate in angoli di strade, piazzette o davanti a chiese e palazzi antichi. Qui, diventano luoghi di preghiera quotidiana e di incontro tra vicini, custodi di una religiosità popolare semplice e sentita. La loro funzione è anche quella di marcare luoghi importanti o tragitti devozionali.

In campagna, invece, le edicole avevano spesso una doppia valenza: religiosa e pratica. Erano punti di riferimento per i contadini e i viandanti, simboli di protezione contro le intemperie, le malattie o i pericoli del lavoro nei campi. Spesso situate lungo sentieri o strade secondarie, servivano anche come segnaletica sacra e custodi di leggende legate alla terra e ai suoi ritmi.

Le "Cunneddhe": piccole architetture identitarie

Nel Basso Salento, in particolare nelle campagne tra Presicce, Acquarica e Specchia, le edicole votive assumono spesso la forma delle cosiddette cunneddhe. Si tratta di piccole costruzioni a pianta quadrata o rettangolare, con volta a botte o a cupola, interamente in pietra a secco o intonacate, che ospitano immagini sacre e icone mariane.

quadrata o rettangolare, con volta a botte o a cupola, interamente in pietra a secco o intonacate, che ospitano immagini sacre e icone mariane.

Il termine cunneddha deriva dal latino connetta (piccola stanza) e indica proprio un piccolo ambiente coperto, adibito a culto o a sosta del viandante. Queste strutture, spesso mimetizzate tra gli ulivi, fungono da veri e propri templi rurali, carichi di spiritualità e di memoria collettiva.

Un esempio suggestivo si trova nelle campagne di Patù, lungo la strada per Marina di San Gregorio: una piccola edicola in conci squadrati, custodisce un affresco ormai sbiadito della Madonna del Passo, venerata come protettrice dei viaggiatori.

Storie, Leggende e Miracoli

Le edicole votive sono legate a numerose storie popolari e miracoli raccontati di generazione in generazione. Si narra di grazie ricevute, guarigioni improvvise, apparizioni e protezioni durante eventi calamitosi. In molte comunità, esse diventavano tappe obbligate durante le feste patronali o le processioni, alimentando un rapporto intimo e collettivo con il sacro.

A Galatone, per esempio, la celebre edicola dedicata al Santissimo Crocifisso della Pietà, scolpita nella pietra, ha dato origine alla grande devozione che ogni anno richiama fedeli da tutto il Salento. A Specchia, l'edicola votiva con la Madonna del Rosario sulla facciata di Palazzo Risolo è ancora oggetto di offerte votive nei giorni di festa.

L’Importanza Architettonica e Artistica

L’Importanza Architettonica e Artistica

Sebbene spesso di dimensioni modeste, le edicole votive sono preziosi esempi di architettura vernacolare. Caratterizzate da forme semplici ma eleganti, con archi, timpani e nicchie, sono decorate con affreschi, pitture, statue o maioliche. Spesso riflettono lo stile e le influenze delle epoche e delle aree in cui sono state realizzate, rappresentando un continuum tra arte popolare e architettura sacra.

Il Progetto VIVART a Parabita: Rinnovare la Tradizione con l’Arte Contemporanea

A Parabita, piccolo borgo nel cuore del Salento, le edicole votive stanno vivendo una nuova primavera grazie al progetto VIVART – un’iniziativa che coinvolge sedici artisti contemporanei italiani e internazionali chiamati a reinterpretare questi piccoli santuari popolari attraverso opere site-specific.

Le edicole, alcune in stato di abbandono, altre costruite ex novo seguendo i canoni tradizionali, sono diventate contenitori di sculture, installazioni e opere pittoriche che dialogano con il luogo e la sua storia. Artisti come Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Luigi Presicce e molti altri hanno trasformato il centro storico e anche le zone rurali di Parabita in un percorso d’arte diffusa che coniuga spiritualità antica e linguaggi contemporanei.

Le edicole, alcune in stato di abbandono, altre costruite ex novo seguendo i canoni tradizionali, sono diventate contenitori di sculture, installazioni e opere pittoriche che dialogano con il luogo e la sua storia. Artisti come Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Luigi Presicce e molti altri hanno trasformato il centro storico e anche le zone rurali di Parabita in un percorso d’arte diffusa che coniuga spiritualità antica e linguaggi contemporanei.

Il sindaco Stefano Prete sottolinea come VIVART rappresenti un ponte tra passato e futuro, capace di riattivare lo spazio pubblico, stimolare la condivisione e valorizzare il patrimonio nascosto del borgo, rendendolo una vera e propria “Città per il Contemporaneo”.

Conclusioni

Le edicole votive del Salento sono molto più di semplici piccoli altari: sono custodi di memoria, simboli di identità culturale e architettonica, nonché luoghi vivi di fede e incontro. Attraverso iniziative come VIVART, questo patrimonio prezioso continua a evolversi, rinnovandosi e arricchendosi grazie alla contaminazione con l’arte contemporanea, garantendo così la sopravvivenza di una tradizione che parla al cuore della comunità salentina e a tutti coloro che visitano questa terra.

Le architetture segrete del mare: il corallo bianco, la sua leggenda e il Museo Leukos

Nel cuore profondo del Mar Ionio: il mistero del corallo bianco

Là dove le acque dell’Adriatico e dello Ionio si abbracciano, nelle profondità azzurre e silenziose di Santa Maria di Leuca, vive un mondo che pochi conoscono: un regno segreto fatto di coralli bianchi, canyon sommersi e foreste pietrificate. Qui, a centinaia di metri sotto il livello del mare, non c’è luce del sole, né suono umano, ma solo la lenta danza della vita che costruisce pazientemente le sue architetture più fragili e perfette.

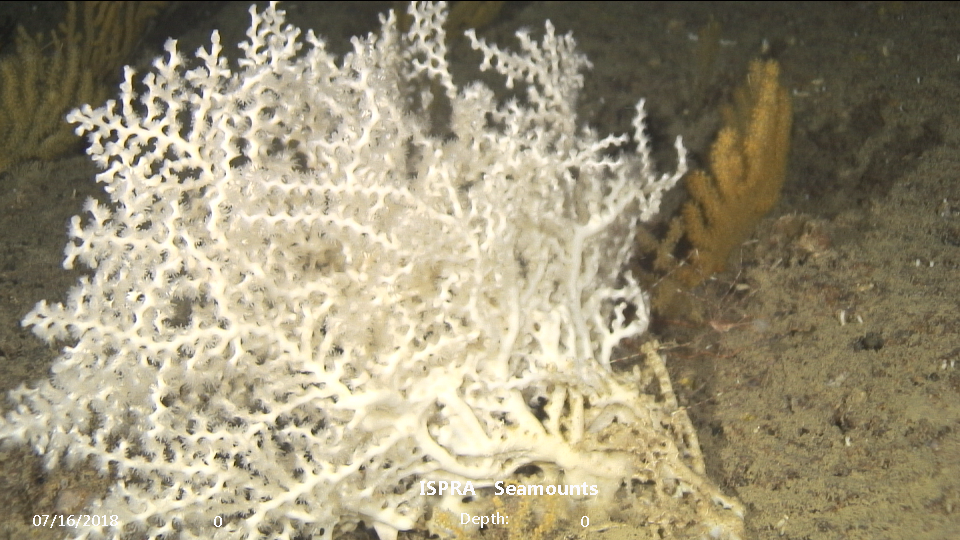

Quello che si cela tra le fenditure del fondale è uno degli ecosistemi più sorprendenti del Mediterraneo: biocostruzioni di corallo bianco (Lophelia pertusa, Madrepora oculata), formazioni calcaree ramificate, simili a piccoli alberi fossili, che crescono nel buio più profondo. A differenza dei coralli tropicali, questi vivono in acque fredde, immobili, tra i 400 e i 1100 metri di profondità, dove si nutrono filtrando plancton trasportato dalle correnti di fondo.

Una scoperta recente, un’eredità antica

Una scoperta recente, un’eredità antica

La loro esistenza al largo di Leuca è stata confermata solo nel XXI secolo grazie a missioni esplorative condotte dal CoNISMa con il progetto APLABES, che ha impiegato sonar avanzati e robot sottomarini. Eppure, qualcosa di quel mistero era già nell’intuito dei pescatori locali: da generazioni, evitavano alcune zone del mare profondo, dove le reti si impigliavano “in una foresta invisibile”. Lo chiamavano "il bosco di pietra", convinti che lì dimorassero spiriti antichi o creature marine sacre.

Le immagini restituite dagli ROV (Remote Operated Vehicles) hanno svelato un paesaggio straordinario: strutture tridimensionali alte fino a 2 metri, simili a cattedrali naturali, che offrono rifugio a pesci rari, crostacei ciechi e spugne ramificate. Un equilibrio delicatissimo, minacciato oggi da attività come la pesca a strascico, l’acidificazione delle acque e il riscaldamento globale.

Il corallo nella mitologia salentina

Intorno al corallo bianco, come spesso accade per ciò che l’uomo non può vedere, fioriscono leggende. Una delle più suggestive narra che i coralli siano lacrime solidificate di una sirena innamorata, punita dagli dei per aver amato un pescatore. Al largo di Punta Meliso, nei giorni di mare calmo, alcuni sostengono di sentire ancora il suo canto.

Un'altra storia, raccontata tra i vicoli del borgo antico, parla di una città sommersa di alabastro, inghiottita da una tempesta divina, le cui cupole e torri sarebbero oggi ricoperte di corallo bianco: non rovine, ma testimoni viventi di un mondo dimenticato.

Museo del Corallo Bianco Leukos: dove il mare diventa conoscenza

Museo del Corallo Bianco Leukos: dove il mare diventa conoscenza

Per chi non può scendere negli abissi, ma desidera toccare con mano quella meraviglia nascosta, esiste un luogo capace di evocarla con forza e precisione: il Museo Civico del Corallo Bianco Leukos, a pochi passi dal promontorio dove sorge il Faro di Leuca.

Frutto della passione di un collezionista salentino e del lavoro di biologi e divulgatori, il museo è l’unico in Italia interamente dedicato al corallo bianco. Non è solo una raccolta di esemplari: è un’esperienza narrativa, sensoriale e scientifica che accompagna il visitatore tra reperti rari, microscopi, racconti, pannelli multimediali e suggestioni visive.

Le visite guidate: un viaggio tra scienza, stupore e racconto

Ogni visita guidata al museo è un piccolo viaggio, condotto da esperti in biologia marina e divulgatori appassionati. Il percorso, accessibile a tutte le età, intreccia nozioni scientifiche con aneddoti storici, curiosità biologiche e leggende locali. Si scopre come si forma una colonia di corallo, cosa significa “biocostruzione profonda”, quali specie ne dipendono per la sopravvivenza.

Per i più piccoli ci sono laboratori interattivi, mentre per i visitatori adulti non mancano focus su temi attuali come il cambiamento climatico, la microplastica e le buone pratiche di tutela del mare.

Una sala, una storia

Il museo si articola in ambienti tematici:

- la Sala del Corallo Bianco, fulcro dell’esposizione, con esemplari veri provenienti dallo Ionio

- la Galleria delle Conchiglie, con forme e colori sorprendenti da tutto il mondo

- la sezione dedicata alle spugne, madrepore e fossili marini

- i reperti raccolti durante le missioni di ricerca scientifica in collaborazione con università e centri marini

Perché visitare il Museo Leukos

- È unico in Italia nel suo genere

- Nasce da un’autentica passione scientifica e culturale

- Offre un’esperienza accessibile e coinvolgente, adatta a famiglie, scolaresche e viaggiatori

- Collega mito, natura e scienza in un percorso completo

- È immerso in uno dei paesaggi più affascinanti del Salento

Un’estensione del mare nella terra

Un’estensione del mare nella terra

Visitare Leukos significa immergersi senza bagnarsi, sentire il profumo del sale e il suono delle profondità, lasciarsi trasportare da un racconto che comincia milioni di anni fa e continua oggi, tra tutela ambientale e meraviglia.

Non è solo un museo: è un ponte tra mondi.

Un invito a scoprire l’invisibile

Il corallo bianco di Leuca è un tesoro sommerso che pochi conoscono. Il Museo Leukos lo porta in superficie per raccontarne la bellezza e la fragilità. È un invito a guardare il mare con occhi nuovi, più consapevoli, più curiosi, più umani.

Architetture del grano nel Salento

Nel cuore del Mediterraneo, dove il sole bacia la terra e il vento ne scolpisce i contorni, il Salento si racconta attraverso il grano. Cereale millenario, simbolo di vita, ricchezza e spiritualità, il grano è parte integrante della storia e dell'identità salentina, non solo come alimento, ma come matrice culturale che ha modellato paesaggi, plasmato architetture e alimentato riti e leggende. Questo intreccio profondo tra uomo, natura e architettura ha dato vita a una civiltà rurale ricca di significati, oggi più che mai da riscoprire.

Le origini antiche del grano nel Salento

Già in epoca messapica e poi romana, il Salento era noto per la fertilità dei suoi campi. Le piane di terra rossa, nutrite da un clima mite e da piogge stagionali, erano ideali per la coltivazione del grano duro. Il cereale, lavorato con tecniche tramandate oralmente e mietuto con falcetti e falci, rappresentava la base della dieta e dell’economia contadina.

Già in epoca messapica e poi romana, il Salento era noto per la fertilità dei suoi campi. Le piane di terra rossa, nutrite da un clima mite e da piogge stagionali, erano ideali per la coltivazione del grano duro. Il cereale, lavorato con tecniche tramandate oralmente e mietuto con falcetti e falci, rappresentava la base della dieta e dell’economia contadina.

Nel Medioevo, le abbazie benedettine e cistercensi disseminate nel territorio salentino contribuirono a diffondere tecniche agricole avanzate, organizzando i primi granai e mulini. Il grano divenne così non solo prodotto agricolo, ma motore di sviluppo locale.

Grano e architettura: i granai ipogei, le masserie, i forni e le aie

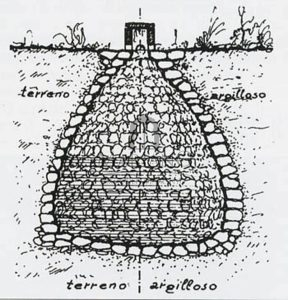

Uno degli elementi più affascinanti del rapporto tra grano e territorio è la sua incidenza sull'architettura rurale. Il Salento conserva un patrimonio unico di granai ipogei, soprattutto nel basso Salento, come quelli di Presicce, Specchia o Sternatia. Scavati nel banco roccioso, spesso in prossimità delle piazze centrali o all’interno di insediamenti rupestri, questi granai erano freschi e asciutti, perfetti per conservare il grano senza muffe né infestazioni.

Parallelamente, le masserie fortificate, sorte tra il XVI e il XVIII secolo, si dotavano di fosse granarie, frantoi ipogei, forni a legna e aie, vere e proprie architetture funzionali, ancora visibili in molte località.

Parallelamente, le masserie fortificate, sorte tra il XVI e il XVIII secolo, si dotavano di fosse granarie, frantoi ipogei, forni a legna e aie, vere e proprie architetture funzionali, ancora visibili in molte località.

Anche i muretti a secco, elemento identitario del paesaggio salentino, tracciavano e delimitavano i campi di grano, svolgendo un ruolo fondamentale nella gestione delle proprietà e nel contenimento delle acque piovane.

L’aia: centro del mondo rurale

L’aia, o “chiazza” in alcuni dialetti locali, era il fulcro della vita agricola salentina. Questo spazio aperto, generalmente pavimentato con grandi lastre in pietra calcarea o battuto a terra dura, si trovava nei pressi delle masserie, dei trappeti o in corrispondenza di insediamenti collettivi.

Funzionale e simbolica, l’aia serviva alla trebbiatura del grano, processo durante il quale le spighe venivano stese al sole e battute con bastoni, oppure calpestate da animali che trascinavano strumenti circolari in pietra. Il frutto di questo lavoro era il distacco del chicco dalla paglia, che veniva poi ventilato e raccolto.

Ma l’aia non era solo luogo di lavoro: era anche spazio di relazione, di scambio e di festa. Qui si svolgevano raccolti collettivi, si intonavano canti, si celebravano riti propiziatori, spesso connessi al ciclo della fertilità. In alcune aree, l’aia diventava palcoscenico di danze come la pizzica, soprattutto in occasione della fine del raccolto, trasformando la fatica in festa.

Molte aie storiche sono ancora oggi visibili e ben conservate. Alcune sono state recuperate e valorizzate, come quella della Masseria Le Stanzie a Supersano, che conserva la sua pavimentazione originale, o quelle di masserie nel territorio di Alezio, Nardò e Giuggianello, utilizzate in estate per eventi culturali e degustazioni.

L’aia è oggi testimone silenziosa di un tempo in cui ogni gesto agricolo era anche atto comunitario, radicato nella terra e nel tempo.

I mulini del grano: tra vento e pietra

Il Salento conserva ancora tracce di mulini a vento, ad acqua e ipogei legati alla lavorazione del grano:

- Il mulino a vento di Torrepaduli (Ruffano) è uno dei pochi restaurati e visibili.

- A Palmariggi, un mulino ad acqua ottocentesco si trova nei pressi di Montevergine, oggi rudere visitabile.

- A Calimera, un antico mulino ipogeo integrato a un frantoio è oggi parte del percorso museale della Grecìa Salentina.

- A Cursi, nei frantoi ipogei si trovano tracce di mulini a pietra, visitabili su prenotazione.

- Nei granai ipogei di Presicce, alcune cavità erano adibite a mulini azionati a mano o da animali.

- A Castiglione d’Otranto, il mulino di comunità gestito da Casa delle Agriculture è un esempio virtuoso di recupero rurale, in cui si producono farine da grani antichi in modo partecipato e

sostenibile.

sostenibile. - Nella Baia del Mulino d’Acqua (Otranto), tra scogliere e acque cristalline, si trovano i resti di un antico mulino ad acqua scavato nella roccia: un raro esempio di sinergia tra ingegno umano e natura costiera.

Queste strutture sono testimoni dell'ingegno contadino nell'utilizzare le risorse naturali per trasformare il grano in farina.

Le tradizioni contadine: dal ciclo del grano al pane

Le tradizioni contadine: dal ciclo del grano al pane

Il ciclo del grano scandiva le stagioni e la vita sociale. La semina si svolgeva a novembre, accompagnata da riti propiziatori e dalla benedizione dei campi. La mietitura, tra giugno e luglio, era un momento di festa e fatica collettiva: uomini e donne si alzavano all’alba, falce alla mano, cantando stornelli che ritmavano il lavoro.

Il grano raccolto veniva battuto sull’aia, spesso pavimentata in pietra viva e situata accanto alla masseria, poi trasportato al mulino. Con la farina si preparava il pane casereccio, spesso insaporito con fichi secchi, olive, erbe selvatiche. La panificazione avveniva nei forni in pietra, veri elementi architettonici delle abitazioni rurali.

Il grano tra sacro e profano

Il grano era anche carico di significati simbolici. Era offerto nei riti religiosi come metafora di resurrezione e abbondanza. Durante le feste di San Giuseppe, in diversi paesi salentini si preparano altari devozionali addobbati con pani dalle forme simboliche.

devozionali addobbati con pani dalle forme simboliche.

Durante la festa della Madonna del Grano, ancora viva in alcune comunità rurali, i contadini portano in processione fasci di spighe intrecciate. Le spighe venivano poi appese nelle stalle o conservate nelle case come talismani.

Leggende del grano salentino

Una leggenda narra di un drago sotterraneo, custode dei granai ipogei, che durante la notte sorvegliava il raccolto. Solo chi possedeva un cuore puro poteva avvicinarsi senza scatenarne l’ira. In alcuni racconti popolari, le fate del grano — dette "zitelle del sole" — insegnavano alle donne a intrecciare le spighe per preparare corone e amuleti.

Una leggenda narra di un drago sotterraneo, custode dei granai ipogei, che durante la notte sorvegliava il raccolto. Solo chi possedeva un cuore puro poteva avvicinarsi senza scatenarne l’ira. In alcuni racconti popolari, le fate del grano — dette "zitelle del sole" — insegnavano alle donne a intrecciare le spighe per preparare corone e amuleti.

Un'altra leggenda della Grecìa Salentina racconta dei "kalinichti", spiriti benigni che si manifestano nei campi di grano maturi a chi sa rispettare la terra e i suoi ritmi.

Il presente e il futuro: il ritorno ai grani antichi

Negli ultimi anni si è riscoperto l’interesse per i grani antichi salentini, come il Senatore Cappelli, il Russello o il Timilia, meno produttivi ma più saporiti e digeribili. Coltivati in rotazione biologica, questi grani valorizzano il territorio e rappresentano una nuova speranza per l’agricoltura sostenibile del Salento.

Mulini artigianali e panifici rurali, spesso ospitati in case a corte e masserie recuperate, propongono farine integrali macinate a pietra e pani lievitati naturalmente, contribuendo a una filiera corta e identitaria.

Itinerario del pane e della pietra

Itinerario del pane e della pietra

Per chi vuole scoprire i luoghi autentici legati al grano, ecco un possibile percorso tematico nel Salento:

- Presicce-Acquarica – visita ai granai ipogei, forni nelle corti storiche e aie tradizionali.

- Spongano – forno pubblico ottocentesco e storie del pane.

- Sternatia – frantoio ipogeo con forno e mulino integrato.

- Torrepaduli (Ruffano) – mulino a vento restaurato.

- Calimera e Cursi – mulini ipogei e musei della civiltà contadina.

- Masseria Le Stanzie (Supersano) – forno attivo, aia storica e laboratorio di panificazione.

- Castiglione d’Otranto – mulino di comunità gestito dal movimento Casa delle Agriculture, simbolo di economia solidale e recupero dei grani antichi.

- Baia del Mulino d’Acqua (Otranto) – suggestiva baia sul mare dove sorgeva un antico mulino ad acqua incastonato nella roccia, testimonianza del legame tra natura e ingegno agricolo.

Conclusione: il grano come chiave di lettura del Salento

Il grano è molto più di un alimento nel Salento: è un elemento fondante della sua cultura materiale e immateriale. Ha scolpito paesaggi, generato architetture, ispirato canti, riti e leggende. Percorrere le strade della penisola salentina alla ricerca dei suoi forni, mulini, granai, masserie e aie è un modo autentico per entrare in contatto con un patrimonio che parla la lingua della terra, del sole e della memoria.

Salento d’Acqua e di Legno: Navi, Barche e Memorie Costiere

Nel cuore del Mediterraneo, il Salento custodisce una delle tradizioni marinare più antiche e affascinanti d’Italia. Le barche e le navi che hanno solcato e solcano queste acque non sono semplici strumenti di navigazione, ma veri e propri simboli identitari: opere d’arte in legno, contenitori di memorie, testimoni silenziosi di guerre, migrazioni, pesca, miti e turismo. Questo articolo racconta il mondo delle imbarcazioni salentine nella loro evoluzione storica, tecnica e simbolica, intrecciando storia, leggende e arte popolare.

1. Origini antichissime: il Salento e il mare, un legame ancestrale

La storia navale del Salento affonda le radici nella preistoria e accompagna ogni fase evolutiva della sua civiltà. Dalle coste di Otranto, Porto Cesareo e Gallipoli, i Messapi navigavano verso l’altra sponda adriatica già nel primo millennio a.C., intrecciando relazioni commerciali e culturali con l’Epiro e le colonie greche.

Con l’arrivo dei Romani, i porti del Salento divennero crocevia del commercio marittimo imperiale, e i relitti ritrovati sul fondale testimoniano l’intensa attività mercantile. Nelle epoche successive – bizantina, normanna, aragonese – il mare fu spesso confine e frontiera, teatro di scontri con pirati, corsari, e popoli stranieri. Le torri costiere, disseminate lungo tutto il perimetro salentino, ricordano un passato fatto anche di difesa dal mare.

2. Il gozzo salentino: anima artigianale del mare

Il gozzo, con la sua forma panciuta, la prua affusolata e la vela latina triangolare, rappresenta il cuore pulsante della tradizione navale del Salento. Nato

Il gozzo, con la sua forma panciuta, la prua affusolata e la vela latina triangolare, rappresenta il cuore pulsante della tradizione navale del Salento. Nato come barca da pesca stabile e maneggevole, veniva costruito interamente in legno da maestri d’ascia locali, figure mitiche dell'artigianato nautico.

come barca da pesca stabile e maneggevole, veniva costruito interamente in legno da maestri d’ascia locali, figure mitiche dell'artigianato nautico.

Uno dei più noti maestri d’ascia viventi è Antonio Frassanico di Marittima (Lecce), che continua a costruire gozzi con tecniche antiche, utilizzando pino silano e castagno. Le sue barche, lunghe fino a 6 metri, richiedono fino a quattro mesi di lavoro minuzioso, senza l'uso di chiodi industriali, ma con incastri e spinature in legno. Ogni pezzo è unico, ogni curva della chiglia è modellata a mano come una scultura.

In anni recenti è nato il Gozzo International Festival di Gallipoli, dove le barche salentine si confrontano con quelle liguri, campane, toscane e sarde, rinnovando il culto della vela latina. Non si tratta solo di regate, ma di un’occasione per riscoprire la relazione affettiva e culturale tra uomo e mare.

3. Le navi graffite: quando il mare diventa memoria visiva

Un aspetto sorprendente e poco conosciuto è quello delle “navi graffite”: incisioni navali ritrovate su chiese, chiostri, vecchie mura e torri, realizzate nei secoli dai marinai salentini. Queste raffigurazioni, spesso accompagnate da simboli religiosi o date, rappresentano ex voto, richieste di protezione o semplici memorie lasciate da chi ha vissuto il mare.

Nel Salento si trovano esempi eccezionali a Gallipoli, Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca. Le chiglie scolpite sono tanto varie quanto fedeli alla struttura reale delle imbarcazioni del tempo. Talvolta sono accompagnate da croci o da figure di santi, a dimostrazione della fede che animava ogni traversata.

Le navi graffite raccontano un mondo popolare e devozionale, spesso ignorato dalla storiografia ufficiale, ma ricco di significati antropologici e simbolici. Sono l’equivalente marittimo dei graffiti rupestri: impronte eterne di una civiltà marinara vissuta con fatica, orgoglio e spiritualità.

4. Il mare tra leggenda e devozione

La cultura del mare nel Salento è intrisa di miti e leggende. I pescatori raccontavano di “sirene” che emergevano per salvare le barche durante le tempeste o di “colonne di luce” che indicavano il ritorno sicuro. Molte chiese costiere sono dedicate a santi protettori dei naviganti: San Nicola, San Francesco di Paola e soprattutto la Madonna del Mare, venerata con processioni in barca.

La cultura del mare nel Salento è intrisa di miti e leggende. I pescatori raccontavano di “sirene” che emergevano per salvare le barche durante le tempeste o di “colonne di luce” che indicavano il ritorno sicuro. Molte chiese costiere sono dedicate a santi protettori dei naviganti: San Nicola, San Francesco di Paola e soprattutto la Madonna del Mare, venerata con processioni in barca.

A Gallipoli e Leuca, si celebrano ogni anno le processioni a mare con statue religiose trasportate su imbarcazioni addobbate. Il “palo della cuccagna a mare” durante la festa di Santa Cristina è una gara spettacolare che richiama antichi riti di coraggio e benedizione delle acque.

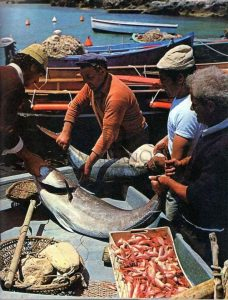

5. Pesca tradizionale: vita quotidiana e saperi antichi

Per secoli, la pesca è stata la principale fonte di sostentamento delle comunità costiere salentine. Le tecniche tradizionali, come le nasse, le reti da posta, e la palangresa, si accompagnavano a un profondo rispetto per il mare e i suoi cicli.

Per secoli, la pesca è stata la principale fonte di sostentamento delle comunità costiere salentine. Le tecniche tradizionali, come le nasse, le reti da posta, e la palangresa, si accompagnavano a un profondo rispetto per il mare e i suoi cicli.

Il pescato veniva venduto all’alba sui moli e nei mercati: triglie, seppie, polpi, e soprattutto il pesce azzurro come alici e sgombri. La tonnara di Porto Cesareo, oggi inattiva, era tra le più attive dell’Adriatico.

Oggi alcune famiglie conservano ancora queste pratiche, mentre altre si sono reinventate come pescaturismo, permettendo ai visitatori di vivere un giorno da pescatore, immergendosi in una cultura millenaria fatta di mani salate, reti intrecciate e racconti all’alba.

6. Escursioni alle grotte marine: il fascino nascosto della costa

Uno degli usi più attuali e affascinanti delle barche nel Salento è legato al turismo: escursioni in barca alle grotte marine, veri tesori naturali scolpiti nella roccia calcarea dal mare e dal vento.

Tra le tappe più iconiche:

-

Grotta Zinzulusa (Castro): prende il nome dalle “zinzuli”, stalattiti simili a stracci appesi.

-

Grotta della Poesia (Roca Vecchia): leggendario punto di culto e tuffi, secondo una leggenda abitata da una ninfa.

-

Grotta Verde (Marina di Andrano): famosa per la luce smeraldina che si rifrange sull’acqua al tramonto.

-

Grotta del Soffio e Grotta del Drago (Leuca): raggiungibili solo via mare.

Queste escursioni, spesso organizzate su gozzi restaurati o piccole motobarche, permettono ai turisti di scoprire angoli nascosti e di vivere il Salento da una prospettiva marina, intima e autentica.

7. Evoluzione e futuro: dalla tradizione alla sostenibilità

Negli ultimi anni il Salento ha avviato una riflessione importante sul futuro del proprio patrimonio marinaro. Le scuole nautiche locali, i cantieri artigianali e alcune cooperative stanno lavorando per trasmettere i saperi tradizionali alle nuove generazioni, favorendo forme di turismo responsabile e valorizzazione culturale.

Negli ultimi anni il Salento ha avviato una riflessione importante sul futuro del proprio patrimonio marinaro. Le scuole nautiche locali, i cantieri artigianali e alcune cooperative stanno lavorando per trasmettere i saperi tradizionali alle nuove generazioni, favorendo forme di turismo responsabile e valorizzazione culturale.

La sfida è quella di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo vivo il sapere antico del maestro d’ascia, senza rinunciare a tecnologie moderne, materiali più resistenti e pratiche ecocompatibili. Il mare, da minaccia e risorsa, diventa oggi ambiente da proteggere e narrare.

8. Conclusione: Il Salento, terra di naviganti e memoria marina

Barche e navi nel Salento non sono solo mezzi di trasporto o strumenti di lavoro: sono simboli identitari scolpiti nel legno e nella pietra, protagonisti di storie familiari, religiose e collettive. Dal gozzo del pescatore alla nave incisa sul muro di una chiesa, dal relitto sommerso al battello turistico, ogni imbarcazione racconta un pezzo di Salento.

Navigare tra queste storie significa scoprire un patrimonio culturale unico, fatto di salinità, vento, mani rugose e cuori saldi. Un viaggio che continua ancora oggi, ogni volta che una barca lascia il porto per toccare l’orizzonte.

Meraviglie di Pietra e Silenzio: i Borghi più Belli d'Italia in Salento

Tra le meraviglie segrete del Salento si celano piccoli mondi sospesi, dove la pietra racconta storie millenarie e ogni vicolo custodisce un frammento d’eternità. Non sono semplici destinazioni turistiche, ma luoghi dell’anima: Presicce, Specchia, Otranto e Maruggio, riconosciuti tra i "Borghi più belli d’Italia", offrono un viaggio nel tempo, tra architetture che sanno di barocco e bizantino, ulivi che sussurrano al vento e tradizioni ancora vive.

I turisti internazionali immaginano l’Italia come un luogo di raffinatezza culturale. La nostra storia antica, le bellezze paesaggistiche e i tesori artistici sono la vera ricchezza del nostro Paese. Molti dei siti artistici e culturali si trovano nelle città più piccole e meno conosciute: l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” rappresenta il meglio che l’Italia Nascosta ha da offrire al mondo.

I turisti internazionali immaginano l’Italia come un luogo di raffinatezza culturale. La nostra storia antica, le bellezze paesaggistiche e i tesori artistici sono la vera ricchezza del nostro Paese. Molti dei siti artistici e culturali si trovano nelle città più piccole e meno conosciute: l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” rappresenta il meglio che l’Italia Nascosta ha da offrire al mondo.

Fondata nel 2002, l’Associazione valorizza i piccoli centri che hanno saputo conservare la loro bellezza e autenticità. Con oltre 360 borghi selezionati e certificati, l’Associazione promuove uno sviluppo economico sostenibile coniugato con la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.

La “Carta di Qualità” definisce i criteri per l’ammissione al Club e le modalità di attribuzione del marchio, garanzia di eccellenza e autenticità. I borghi certificati diventano mete turistiche d’eccellenza, contribuendo a diffondere un “turismo di prossimità” consapevole e rispettoso delle culture locali.

L’Associazione si avvale di una solida rete comunicativa: una guida annuale con 50.000 copie distribuite, un sito web con oltre 1.500.000 visitatori unici l’anno, e social media con più di 2 milioni di follower. La versione in inglese della guida — “The Most Beautiful Borghi of Italy” — è pensata per promuovere il “turismo delle radici” e coinvolgere un pubblico internazionale.

Numerosi eventi annuali animano i borghi,, la Notte Romantica nei Borghi d’Italia, il Festival Nazionale dei Borghi e la Conferenza Mediterranea. Dal 2019, l’Associazione è certificata ISO 9001 per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Ha inoltre fondato la Federazione Internazionale “Les plus beaux Villages de la Terre”, per condividere e promuovere nel mondo il valore dei borghi d’eccellenza.

Presicce: La Città dell’Olio e degli Ipogei

Presicce: La Città dell’Olio e degli Ipogei

Presicce, nel cuore del basso Salento, è un borgo raffinato e sorprendente, noto come Città dell’Olio e Città degli Ipogei. Qui tutto ruota attorno all'"oro giallo": l'olio extravergine di oliva.

I frantoi ipogei, vere cattedrali sotterranee della civiltà contadina, si possono visitare in piazza del Popolo, in vico Sant’Anna e in via Gramsci. Il centro storico è un labirinto incantato di corti e vicoli lastricati: da non perdere "li vecchi curti" nei rioni Corciuli e Padreterno, con le antiche case a corte in via E. Arditi, vico Matteotti (1581), vico Sant’Anna e via Anita Garibaldi.

storico è un labirinto incantato di corti e vicoli lastricati: da non perdere "li vecchi curti" nei rioni Corciuli e Padreterno, con le antiche case a corte in via E. Arditi, vico Matteotti (1581), vico Sant’Anna e via Anita Garibaldi.

Sulla serra di Pozzomauro si erge la chiesetta rurale della Madonna di Loreto, d’origine basiliana, accanto alla quale si cela una cripta bizantina trasformata in frantoio.

I dintorni sono dominati da masserie cinquecentesche fortificate (La Casarana, Del Feudo, Tunna) e ville settecentesche, come Casina degli Angeli (1778) e Casina Celle. Immancabile una visita al Museo della Civiltà Contadina (piazza del Popolo), che custodisce circa 300 strumenti di lavoro della vita rurale salentina.

Presicce conquista con il suo centro storico costellato di palazzi barocchi come Palazzo Alberti, ricco di maioliche napoletane, e il maestoso Palazzo Ducale, con la sua torretta medievale. Le chiese, tra cui la Chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo, la Chiesa del Carmine, la Chiesa degli Angeli e dei Morti, svelano un patrimonio artistico di grande valore. Emblematica la Casa Turrita (o Torre di San Vincenzo), una delle fortificazioni più antiche del borgo.

Specchia, incastonata tra le dolci colline del Capo di Leuca, è uno dei borghi più suggestivi del basso Salento. Il nome deriva dalle antiche "specchie", cumuli di pietre usati come punti di osservazione. Arroccata su un’altura, Specchia domina il paesaggio circostante con una bellezza sobria e signorile.

Specchia, incastonata tra le dolci colline del Capo di Leuca, è uno dei borghi più suggestivi del basso Salento. Il nome deriva dalle antiche "specchie", cumuli di pietre usati come punti di osservazione. Arroccata su un’altura, Specchia domina il paesaggio circostante con una bellezza sobria e signorile.

La storia di Specchia è segnata da grandi famiglie feudali, dai Del Balzo ai Gonzaga, e da assedi epici come quello del 1435. L’architettura racconta il passato con palazzi e castelli: su tutti il Castello Risolo, il Palazzo Protonobilissimo Risolo e il Palazzo Ripa con la sua loggia affrescata.

Il borgo è un intreccio di botteghe artigiane, vicoli acciottolati e dimore storiche: Palazzo Teotini, Palazzo Coluccia, Orlando Pisanelli e Orlando Pedone sono testimonianze di un glorioso passato.

Specchia è anche terra di tradizioni artigianali: ferro battuto, terracotta, legno d'ulivo e giunco vengono ancora oggi lavorati secondo antiche tecniche.

Nei dintorni, la Terra di Leuca offre bellezze naturali, sport e sentieri escursionistici. Per informazioni, il GAL Capo Santa Maria di Leuca è il punto di riferimento per organizzare itinerari autentici.

Otranto: La Perla d'Oriente

Otranto: La Perla d'OrienteOtranto è la porta d'Oriente, il punto più a est d'Italia, carico di storia e cultura. Le sue origini affondano nei secoli: abitata fin dall'età del bronzo, fu un importante scalo per i Messapi, poi fiorente città romana, bizantina e normanna.

importante scalo per i Messapi, poi fiorente città romana, bizantina e normanna.

Il Borgo Antico è un intreccio di viuzze che si snodano intorno alla Porta Alfonsina, al Castello Aragonese e alla Cattedrale Normanna, con il suo celebre mosaico dell'Albero della Vita e la cripta che conserva le reliquie degli 800 martiri decapitati dai Turchi nel 1480.

La piccola Chiesa di San Pietro, con affreschi bizantini, e il Palazzo Lopez (oggi Museo Diocesano), completano un itinerario che alterna suggestione mistica e bellezza artistica.

Otranto è anche un borgo vivace: le mura aragonesi, i negozi artigianali, i locali sul mare e le manifestazioni estive (come le Giornate Medievali) rendono la città viva e accogliente. Il suo centro è un luogo dove storia e modernità convivono armoniosamente.

Maruggio: Tra Mare, Barocco e Cavalieri

Maruggio: Tra Mare, Barocco e CavalieriMaruggio, nel versante ionico della provincia di Taranto, è un borgo dalla storia unica: fondato tra il IX e il X secolo, fu dominio dei Templari e poi dei Cavalieri di Malta per oltre cinque secoli.

Cavalieri di Malta per oltre cinque secoli.

Il centro storico, chiamato localmente "schiangài", è un incantevole groviglio di vie, con case imbiancate a calce, palazzi nobiliari, logge barocche e balconcini fioriti. Tra i luoghi simbolo troviamo il Palazzo dei Commendatori (o Castello dei Cavalieri), la Chiesa Matrice (XV secolo), la Torre dell’Orologio con il monumento ai caduti e la suggestiva Chiesa di San Giovanni fuori le mura, anticamente destinata ad accogliere malati e pellegrini.

Maruggio è anche natura: le Dune di Campomarino, alte fino a 12 metri, fanno parte della Riserva Naturale Regionale e proteggono una costa tra le più belle del Salento, con spiagge bianche e mare cristallino. Nella campagna circostante si ergono antiche masserie e gli originali trulli maruggesi, costruzioni a secco di pietra bianca.

I boschi del territorio (Pindini, Sferracavalli, della Maviglia) offrono sentieri di trekking immersi nella macchia mediterranea, tra aromi di mirto, lentisco e ginepro.

Presicce, Specchia, Otranto e Maruggio rappresentano quattro anime diverse del Salento, ma tutte unite da un fascino autentico e profondo. Borghi da vivere a passo lento, assaporando la pietra calda al sole, la freschezza degli ulivi e l'abbraccio del mare. Sono destinazioni ideali per chi cerca la bellezza fuori dal tempo, là dove l'Italia è ancora poesia.

Estate 2025 nel Salento: arte, fotografia e architettura tra storia, sperimentazione e nuovi sguardi

Il Salento si prepara a vivere un’estate 2025 all’insegna dell’arte, in tutte le sue forme. Mostre, festival, residenze artistiche, installazioni e percorsi fotografici si snodano tra Lecce, Gallipoli, Mesagne, Nardò e Castrignano dei Greci, facendo dialogare creatività contemporanea e patrimonio architettonico. In questa cornice viva e mutevole, l’architettura salentina non è solo sfondo, ma protagonista silenziosa e complice, capace di dare senso e profondità a ogni proposta culturale.

Lecce Art Week (20–30 giugno 2025): la città barocca parla il linguaggio del contemporaneo

Con la sua quarta edizione, Lecce Art Week ha confermato il ruolo centrale del capoluogo salentino nel panorama dell’arte contemporanea. Dieci giorni di mostre, talk, performance e installazioni diffuse hanno trasformato corti storiche, palazzi, piazze e chiese sconsacrate in veri e propri hub creativi.

Con la sua quarta edizione, Lecce Art Week ha confermato il ruolo centrale del capoluogo salentino nel panorama dell’arte contemporanea. Dieci giorni di mostre, talk, performance e installazioni diffuse hanno trasformato corti storiche, palazzi, piazze e chiese sconsacrate in veri e propri hub creativi.

Il barocco leccese, con la sua pietra porosa e luminosa, ha accolto le sperimentazioni contemporanee in un gioco di contrasti suggestivi. Le volute scolpite si sono affiancate a opere astratte, installazioni multimediali, materiali poveri e linguaggi visivi attuali, dando vita a una frizione fertile tra memoria e visione. L’architettura storica ha amplificato il messaggio delle opere, restituendo profondità temporale ai temi dell’identità, del corpo, del paesaggio e della trasformazione.

Il tempo degli Impressionisti a Mesagne (27 giugno 2025 – 6 gennaio 2026)

Il tempo degli Impressionisti a Mesagne (27 giugno 2025 – 6 gennaio 2026)

Presso il suggestivo Castello Normanno-Svevo di Mesagne, prende vita la mostra “Il tempo degli Impressionisti, da Monet a Boldini”, un viaggio visivo nella luce e nel colore, dalla Parigi di fine Ottocento all’Europa del primo Novecento.

Il castello, con le sue murature in pietra viva, gli ampi saloni voltati e le finestre affacciate sul centro storico, si rivela contenitore ideale per opere nate in dialogo con la luce naturale. La pittura impressionista – vibrante, immediata, sensibile alle variazioni atmosferiche – si intreccia qui con la luce del Salento, creando un parallelismo tra il paesaggio francese e quello mediterraneo, tra riflessi d'acqua e calce viva, tra atmosfere effimere e architetture durature.

Vittorio Tapparini a Nardò: “Canto Libero” tra visionarietà e radici

Vittorio Tapparini a Nardò: “Canto Libero” tra visionarietà e radici

A Nardò, gioiello del barocco salentino, lo storico Chiostro dei Carmelitani ospita la mostra “Canto Libero” di Vittorio Tapparini, pittore salentino che coniuga figurazione e simbolismo in una ricerca espressiva intima e potente.

Le opere, evocative e stratificate, entrano in dialogo con l’austera eleganza dell’architettura conventuale. Le colonne in pietra leccese, il silenzio del chiostro, le ombre nette che scandiscono gli spazi: tutto concorre a rendere la mostra un’esperienza contemplativa, dove arte e architettura condividono la capacità di custodire memoria e visioni.

Gallipoli Photowalk (3 agosto 2025): fotografare le contraddizioni della bellezza

Un’altra proposta innovativa dell’estate salentina è il Gallipoli Photowalk, percorso di street photography a cura di Fotogrammatica e del fotografo Paolo Morra, con la collaborazione di Gabriele Albergo (SalentoDeathValley).

Domenica 3 agosto, dal pomeriggio al tramonto, un gruppo ristretto di partecipanti attraverserà il centro storico di Gallipoli, alla ricerca di scorci, contrasti e verità visive. Lontano dalla narrazione da cartolina, il Photowalk punta a scuotere lo sguardo, come afferma Albergo, restituendo una Gallipoli cruda, viva, autentica. Un’esperienza dove architettura e fotografia dialogano sul campo, nei vicoli, sulle pietre, tra le ombre proiettate dal sole e le superfici scolpite dal tempo.

KORA a Castrignano dei Greci: arte contemporanea e rinascita del Palazzo de Gualtieriis

KORA a Castrignano dei Greci: arte contemporanea e rinascita del Palazzo de Gualtieriis

Nel cuore della Grecia salentina, KORA – Centro del Contemporaneo, attivo dal 2021 all’interno dello storico Palazzo Baronale de Gualtieriis a Castrignano dei Greci, inaugura una nuova stagione densa di visioni e linguaggi. Dal 4 luglio 2025 prende il via la mostra collettiva “Selvatica”, a cura del team curatoriale IUNO, che indaga il concetto di selvatico come spazio libero, non addomesticato, capace di accogliere il mostruoso e il primordiale: le opere di artiste come Chiara Camoni, Gaia Fugazza, Cynthia Montier e Marta Roberti trasformano le sale del palazzo in un paesaggio interiore ed emotivo, dove la pietra stessa si fa involucro del pensiero contemporaneo. In parallelo, la personale di Yirong Wu, “Natura morta”, riflette sul rapporto tra immagine, corpo e natura, a partire dalla figura simbolica della palma, pianta mediterranea per eccellenza. Grande novità dell’estate è anche la riapertura del cortile del palazzo, riconvertito in spazio culturale e conviviale con il progetto Korte: un luogo dove arte e quotidianità si incontrano tra musica, performance, convivialità e contaminazioni. Il 4 luglio, il festival “Ogni Altro Suono” apre la stagione con il concerto di Silvia Tarozzi, mentre il 25 luglio KORA ospita il talk internazionale “Wonder Women”, con la partecipazione di Judith Benhamou e altre voci autorevoli del panorama artistico e curatoriale contemporaneo.

Conclusione: arte e architettura, un’intesa naturale nel cuore del Salento

In tutti questi eventi, dal Photowalk alle grandi mostre internazionali, ciò che emerge è la relazione simbiotica tra arte e architettura. Le pietre del Salento non fanno da semplice cornice: sono materia viva che assorbe e riflette, che accoglie e stimola l’immaginazione. Dalle volte barocche di Lecce al cortile rinato di Castrignano, dai chiostri silenziosi di Nardò ai bastioni del castello di Mesagne, l’arte contemporanea trova nel patrimonio salentino un alleato formidabile, capace di restituire una profondità di senso rara e necessaria.

I giganti verdi del Salento: quando gli alberi diventano monumenti e architettura

"Gli alberi sono poemi che la terra scrive nel cielo." — Kahlil Gibran

L'albero rappresenta il legame tra terra e cielo, tra materia e spirito, tra natura e bellezza. È un poema silenzioso, visibile, che ci parla senza parole. Nel Salento si nasconde questa ricchezza silenziosa e antica, che si erge maestosa tra pietra e cielo: gli alberi monumentali. Veri e propri patriarchi arborei, non sono solo testimoni del tempo e della storia, ma diventano protagonisti di un paesaggio culturale dove natura e architettura si fondono in un equilibrio armonico. In questi alberi si intrecciano leggende, scienza, spiritualità e un profondo legame con l’identità del territorio.

Gli alberi come elementi architettonici: natura inglobata nell’abitare

Nel Salento, gli alberi monumentali non vivono ai margini dell’architettura: in molti casi ne sono parte integrante. In masserie, giardini storici, ville e spazi urbani, l’albero è progettato come struttura viva, colonna vegetale che dialoga con archi, pergolati e cortili. Ne sono un esempio gli ulivi secolari inglobati nei muretti a secco delle campagne di Strudà e Vernole, o gli alberi di fico o lecci che, nei chiostri di ex conventi o nei giardini all’italiana, scandiscono lo spazio come farebbero le colonne in una basilica. A Lecce, nel cortile dell’ex Conservatorio di Sant’Anna, un ficus macrophilla di 25 metri troneggia fra le arcate barocche: non è solo un elemento naturale, ma parte integrante della scenografia architettonica.

La quercia Vallonea di Tricase: simbolo del Salento

La quercia Vallonea di Tricase: simbolo del Salento

Tra gli alberi monumentali più celebri d’Italia c’è la Quercia Vallonea di Tricase, piantata circa 900 anni fa e oggi custode di una leggenda suggestiva: si dice che nel XII secolo abbia offerto ombra e riparo a Federico II e ai suoi cento cavalieri in marcia verso le Crociate. Alta 19 metri, con una chioma che copre oltre 500 mq, questa quercia è testimone del passaggio dal mondo forestale medievale al paesaggio agricolo moderno.

Importata forse dai monaci basiliani dalla Dalmazia, la quercia Vallonea è oggi un monumento naturale vivente, parte del Parco Regionale Otranto–Santa Maria di Leuca, e vero emblema dell’interazione armoniosa tra uomo e natura.

L’Araucaria di Taurisano: esotismo ornamentale nella villa salentina

Nella cittadina di Taurisano, a Villa Lopez, svettano due maestosi esemplari di Araucaria del Queensland, originarie dell’Australia. Piantate nel 1880, alte oltre 24 metri con una circonferenza di base di 4,30 metri, rappresentano un caso emblematico di alberi importati per ornare parchi privati e ville nobiliari, secondo un gusto tipico della borghesia ottocentesca. La loro presenza testimonia la funzione decorativa e simbolica degli alberi nell’architettura salentina storica, in cui si creavano veri e propri giardini d’acclimatazione per specie esotiche rare.

Fitolacca di Veglie: quando la natura modella lo spazio

Fitolacca di Veglie: quando la natura modella lo spazio

Nel cortile della Masseria La Zanzara di Veglie, oggi restaurata ma risalente al 1471, cresce un’enorme Fitolacca dioica, albero ornamentale originario del Sud America. Con una chioma dal diametro di 17 metri e una base larga quasi 18, questo albero, piantato nel 1780, è parte integrante della struttura della masseria. La sua posizione centrale è strategica: ripara dal sole, offre un punto di incontro, disegna lo spazio. Un esempio affascinante di intersezione tra architettura storica e paesaggio botanico.

Le Palme del Cile a Sannicola: architettura vegetale e memoria coloniale

A Villa Starace di Sannicola, il viale d’ingresso è fiancheggiato da cinque Palme del Cile, alte 15 metri. Frutti simili a piccole noci di cocco, tronchi imponenti e silhouette tropicali: questi alberi, importati dalle Ande nel XIX secolo, trasformano lo spazio esterno in un giardino d’ispirazione esotica. Rappresentano la memoria di un tempo in cui il paesaggio salentino si contaminava con suggestioni d’oltreoceano, spesso tradotte in elementi architettonici come serre, pergolati e orangerie.

Il Ficus di Lecce: colonna verde tra barocco e spiritualità

Il Ficus di Lecce: colonna verde tra barocco e spiritualità

Nel cuore di Lecce, presso l’ex Conservatorio di Sant’Anna, si erge un ficus macrophilla di 250 anni. Piantato nel XIX secolo, è un caso raro di fusione perfetta tra alberatura monumentale e contesto urbano. L’edificio, progettato per ospitare donne religiose e nobildonne, accoglie questo gigante verde che pare voler toccare le nuvole. È simbolo della spiritualità naturalistica, laddove l’albero diventa quasi un ascensore simbolico verso l’alto, spingendo lo sguardo oltre i tetti e le volte barocche.

Il leccio di Lizzanello e la quercia di Taurisano: relitti delle foreste antiche

Tra le specie autoctone, spicca il leccio monumentale, detto il "Leccio dei Briganti", di contrada Pisignano (Lizzanello), alto 23 metri con una chioma che ne misura 27. Testimone delle foreste mediterranee che un tempo ricoprivano il Salento, è uno degli ultimi giganti sopravvissuti all’urbanizzazione e al consumo di suolo. Analogo è il caso della quercia virgiliana di Taurisano, che si estende da un lato all’altro di via XXIV Maggio, inglobando la strada e le case in un abbraccio verde.

Ulivi secolari: radici che raccontano la storia del tempo

Nessun articolo sugli alberi monumentali del Salento potrebbe prescindere dagli ulivi secolari, veri monumenti naturali che punteggiano la regione con i loro tronchi nodosi. A Borgagne, Vernole, Strudà, Casarano e Alliste si trovano esemplari con nomi evocativi: Lu Matusalemme, Il Re, La Regina, La Testa, La Cascata. Alcuni hanno più di 3.000 anni e continuano a produrre olive, dalle quali si ricava l’olio extravergine DOP “Terra d’Otranto”. Sono sculture viventi, testimoni della resilienza di una terra che ha saputo trasformare l’ulivo in simbolo identitario.

Tree hugging e il ritorno al contatto

Nel Salento, patria di alberi antichi e maestosi, si diffonde sempre più la pratica del tree hugging, l’abbraccio agli alberi, rituale antico oggi riscoperto in chiave terapeutica. Sedersi alla base di una quercia, respirare sotto un leccio o meditare accanto a un ulivo, non è solo una scelta ecologica ma un gesto di connessione profonda con la natura, che molti scelgono di fare nei boschi di Tricase, a Pisignano o nei giardini delle masserie storiche.

Un patrimonio da censire e proteggere

Dal 2015, un decreto nazionale impone ai comuni italiani il censimento degli alberi monumentali, riconoscendo il valore ambientale, storico e culturale di questi giganti verdi. Cittadini, scuole, associazioni possono segnalare esemplari notevoli. Un gesto semplice, che però tutela un patrimonio fragile e inestimabile. Nel Salento, farlo significa preservare non solo la natura, ma l’identità stessa del territorio.

Conclusione: architetture vive tra cielo e terra

Nel Salento, gli alberi monumentali non sono solo “natura”, ma architetture vive, colonne silenziose che reggono la memoria di un territorio e dialogano con le costruzioni dell’uomo. Sono custodi di bellezza, ma anche di equilibrio: tra cemento e verde, tra passato e futuro. E oggi più che mai, ricordano a ciascuno di noi che il paesaggio non è qualcosa da ammirare, ma qualcosa da abitare con rispetto.

Architetture nascoste del Salento: cisterne, granai, leggende e ingegni millenari

Nel cuore del Salento, sotto l'apparente aridità della sua superficie, si cela un mondo sotterraneo fatto di acqua, roccia e ingegno collettivo. Una civiltà della pietra e della sete, che per millenni ha risposto alla scarsità idrica non con rassegnazione, ma con intelligenza e creatività. In assenza di fiumi e laghi, con una falda profonda e terreni calcarei permeabili, le popolazioni salentine hanno saputo trasformare la necessità in virtù, scavando pozzi, cisterne, frantoi e granai che ancora oggi raccontano storie di sopravvivenza e collaborazione.

Una civiltà idraulica nata dalla carenza

Una civiltà idraulica nata dalla carenza

Fin dalla preistoria, la mancanza di corsi d’acqua permanenti ha spinto gli abitanti del Salento a elaborare soluzioni ingegnose per raccogliere e conservare le acque meteoriche. L’acqua piovana diventava così risorsa preziosa, da intercettare e trattenere, anche nei luoghi più impervi. In questo contesto si è sviluppata una geografia dell’insediamento diffuso, con piccoli centri abitati dotati ciascuno di propri sistemi di approvvigionamento idrico.

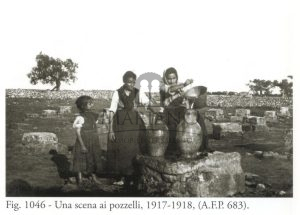

Tra le soluzioni più caratteristiche vi sono le pozzelle, piccole cisterne ipogee a forma di imbuto rovesciato, scavate nelle depressioni naturali e rivestite con pietrame a secco. Questi manufatti, profondi da tre a otto metri, venivano sigillati con terra bolosa e coperti con lastre forate, secondo un principio di filtrazione e conservazione dell’acqua sorprendentemente efficace. Le pozzelle rappresentano un raro esempio di architettura idraulica comunitaria, frutto di conoscenze empiriche tramandate per generazioni.

I parchi delle pozzelle: Castrignano, Martano, Martignano

Tra i luoghi dove queste strutture hanno trovato la massima espressione spicca Castrignano dei Greci, dove una dolina naturale ospita un parco con circa cento pozzelle, alcune ancora dotate di pile in

Tra i luoghi dove queste strutture hanno trovato la massima espressione spicca Castrignano dei Greci, dove una dolina naturale ospita un parco con circa cento pozzelle, alcune ancora dotate di pile in pietra per abbeverare gli animali e incisioni che indicavano l’appartenenza familiare. Le tracce dell’uso quotidiano sono visibili nei segni lasciati dalle corde e dalle brocche sulle bocche in pietra.

pietra per abbeverare gli animali e incisioni che indicavano l’appartenenza familiare. Le tracce dell’uso quotidiano sono visibili nei segni lasciati dalle corde e dalle brocche sulle bocche in pietra.

A Martano, secondo Giacomo Arditi (1879), esistevano un centinaio di cisterne allineate, ciascuna attribuita a una diversa famiglia. Oggi l’area è divenuta una piazza urbana, ma il toponimo “Pozzelle” e le fonti storiche mantengono viva la memoria di questa infrastruttura collettiva.

Ancora attive in parte, le Pozzelle di San Pantaleo a Martignano si trovano ai margini del paese, lungo l’antica via per Calimera. Di 72 pozzi originari ne restano oggi 68. La pavimentazione moderna ha compromesso il sistema idrico originale, ma il fascino del luogo sopravvive anche grazie alla leggenda di San Pantaleo: si narra che il santo, inseguito dai nemici, trovò rifugio nei pozzi interconnessi, apparendo e scomparendo magicamente fino a disorientare gli aggressori. In segno di gratitudine, benedisse le cisterne garantendo acqua abbondante e protezione agli abitanti.

Zollino: i “Pozzi di Pirro”

Uno dei complessi meglio conservati si trova a Zollino, nella contrada dei “Pozzi di Pirro”. Qui si contavano oltre 70 pozzelle (oggi circa 40), ciascuna con un nome proprio: lipuneddha, scordari, pila, evocativi di usi quotidiani e tradizioni orali. Già nel Catasto del 1808 queste strutture erano censite come beni comunali, segno del loro ruolo centrale nella vita del paese. Altri complessi si trovano nelle contrade Cisterne e Apigliano, quest’ultima forse risalente all’epoca messapica o tardoantica, secondo i frammenti ceramici studiati da Silvano Palamà. Zollino ha recentemente avviato un progetto di recupero e valorizzazione di questi tesori nascosti.

Uno dei complessi meglio conservati si trova a Zollino, nella contrada dei “Pozzi di Pirro”. Qui si contavano oltre 70 pozzelle (oggi circa 40), ciascuna con un nome proprio: lipuneddha, scordari, pila, evocativi di usi quotidiani e tradizioni orali. Già nel Catasto del 1808 queste strutture erano censite come beni comunali, segno del loro ruolo centrale nella vita del paese. Altri complessi si trovano nelle contrade Cisterne e Apigliano, quest’ultima forse risalente all’epoca messapica o tardoantica, secondo i frammenti ceramici studiati da Silvano Palamà. Zollino ha recentemente avviato un progetto di recupero e valorizzazione di questi tesori nascosti.

Pozzi e cisterne monumentali: l’acqua come architettura

Nel Salento non mancano esempi di architetture idrauliche monumentali. Il Cisternale di Vitigliano, ad esempio, è una gigantesca cisterna ipogea di epoca romana, lunga oltre 12 metri e capace di contenere 160 mila litri d’acqua. Costruita in cocciopesto, con bocche circolari e scale interne, è una delle più impressionanti opere di ingegneria idraulica antica della regione.

epoca romana, lunga oltre 12 metri e capace di contenere 160 mila litri d’acqua. Costruita in cocciopesto, con bocche circolari e scale interne, è una delle più impressionanti opere di ingegneria idraulica antica della regione.

Più diffusi, ma non meno significativi, sono i pozzi rurali e urbani. Alcuni sono semplici cavità scavate a mano, altri veri e propri monumenti, con archi, colonne e incisioni che ne attestano la sacralità e il valore comunitario. Il pozzo era luogo di incontro, di preghiera, di vita sociale.

I granai e i frantoi ipogei: economia sotterranea

Accanto all’acqua, anche il cibo trovava rifugio nel sottosuolo. I granai ipogei, diffusi a Presicce, Morciano di Leuca, Specchia e Taurisano, erano ambienti freschi e protetti, ideali per conservare il grano al riparo da umidità e parassiti. Non si trattava solo di depositi, ma di spazi comunitari regolati da norme condivise: un vero ventre della civiltà contadina.

Accanto all’acqua, anche il cibo trovava rifugio nel sottosuolo. I granai ipogei, diffusi a Presicce, Morciano di Leuca, Specchia e Taurisano, erano ambienti freschi e protetti, ideali per conservare il grano al riparo da umidità e parassiti. Non si trattava solo di depositi, ma di spazi comunitari regolati da norme condivise: un vero ventre della civiltà contadina.

Ancora più spettacolari sono i frantoi ipogei, come quelli di Presicce, Gallipoli, Sternatia, Vernole e Tuglie. Scavati nella roccia, ospitavano l’intero ciclo produttivo dell’olio: dalla frangitura alla pressatura, fino alla conservazione. Per mesi vi lavoravano uomini e animali, illuminati solo da lucerne, in un ambiente umido e silenzioso che odorava di fatica e di oro liquido.

Itinerari della memoria sotterranea

-

Martignano: alla scoperta delle pozzelle e della leggenda di San Pantaleo

-

Vitigliano: visita al maestoso “Cisternale” romano

-

Presicce e Morciano: esplorazione dei frantoi e dei granai ipogei

-

Zollino e Calimera: pozzelle rurali ancora visibili

-

Castro e Santa Cesarea: grotte marine e sorgenti dolci che affiorano nel mare

Conclusione: un patto millenario

Il Salento sotterraneo non è solo un sistema idraulico o agricolo: è una geografia invisibile fatta di pietra, acqua e intelligenza collettiva. Un patto millenario tra uomo e ambiente, in cui ogni cavità racconta una storia di resistenza, comunità e memoria. Dove mancava l’acqua, si creava. Dove mancava l’ombra, si scavava. Dove mancava il tempo, si tramandava.

Il paesaggio più straordinario, spesso, è proprio quello che non si vede.

Street art e rigenerazione urbana: il Salento dipinge il futuro

Tra le pieghe del paesaggio salentino, in luoghi spesso distanti dai riflettori del turismo convenzionale, si sta affermando un fenomeno che unisce creatività urbana, memoria collettiva e rigenerazione architettonica: la street art. Non solo a Lecce, ma anche nei piccoli centri come Presicce, Tricase, Galatina, Parabita e Nardò, i muri raccontano storie nuove, dialogano con l’identità dei luoghi e ne reinterpretano le forme con linguaggi contemporanei.

Arte urbana e architettura: un dialogo nel tessuto dei luoghi

La street art nel Salento non si impone, ma si innesta nel tessuto urbano esistente. Le superfici murarie — siano esse le facciate di vecchie abitazioni, i muri perimetrali di scuole o i silos agricoli in disuso — diventano supporti di una narrazione visiva che non cancella, ma trasforma. Questo dialogo tra segno pittorico e materia architettonica è particolarmente evidente nei borghi dove la pietra leccese, i muretti a secco e le case a corte definiscono l’immaginario collettivo.

Lecce: il 167 B Street Art Project

Lecce: il 167 B Street Art Project

Uno degli esempi più emblematici del legame tra arte pubblica e rigenerazione urbana è il 167 B Street Art Project di Lecce. Nato per iniziativa dell’associazione 36° parallelo, il progetto ha trasformato il quartiere periferico della 167 B in una galleria a cielo aperto. Artisti internazionali come Millo, Zed1, Manu Invisible e Chekos’art hanno realizzato murales monumentali sulle facciate dei palazzi, affrontando temi come la convivenza, l’ambiente, la crescita interiore.

In questo contesto, l’arte urbana assume un ruolo quasi architettonico: ridefinisce la percezione dello spazio, valorizzando ciò che prima era marginale. Non è solo decorazione, ma strumento di trasformazione urbana.

Galatina, Tricase, Parabita: piccoli centri, grandi visioni

Se Lecce rappresenta il volto metropolitano della street art salentina, i borghi dell’entroterra e della costa offrono un laboratorio diffuso, dove arte, architettura e memoria locale si intrecciano con originalità.

A Galatina, diversi artisti hanno reinterpretato muri e spazi residuali con interventi ispirati alla tradizione religiosa e alla cultura popolare. A Tricase, il collettivo Libera Compagnia ha attivato laboratori urbani coinvolgendo cittadini, studenti e architetti in progetti di riqualificazione creativa: molti interventi sono stati temporanei, realizzati nell’ambito di festival estivi, ma hanno avuto un forte impatto simbolico.

A Parabita, il progetto "RigenerAzioni Visive" ha trasformato muri abbandonati in spazi narrativi. In questo contesto, la street art diventa educazione civica e progettazione condivisa, rafforzando il legame tra paesaggio urbano e comunità.

Presicce: arte che rispetta la pietra

Presicce: arte che rispetta la pietra

Nel borgo di Presicce, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, la street art assume toni delicati e coerenti con l’ambiente costruito. I murales si sviluppano sui muri in pietra, sulle case a corte e lungo i vicoli, richiamando temi agricoli, memorie collettive, simboli locali. Il progetto "Presicce Street Art Experience", in parte site-specific e temporaneo, ha coinvolto giovani artisti salentini in un percorso che pone l’accento sulla compatibilità tra linguaggio artistico e architettura storica.

Ma c’è anche chi, come Marina Mancuso, artista salentina tornata nel suo paese dopo anni vissuti a L’Aquila, ha scelto di agire in modo autonomo per trasformare angoli di degrado e brutture urbane in opere d’arte. Porte in legno o in ferro, cabine telefoniche o elettriche diventano le sue tele: soggetti ricorrenti sono angeli, icone sacre, scene rurali ispirate ai monumenti cimiteriali.

«Lavoro su questo mio progetto da ormai qualche mese e la mia volontà è quella di riqualificare gli spazi abbandonati all’incuria».

Quella di Marina è una vera e propria missione. «Agisco in punti soggetti a degrado o vandalismo. Cerco di coprire con la bellezza le pareti che contengono parolacce, imprecazioni, imbratti». Ma tende a precisare: «Non tocco le belle porte antiche, le croste naturali dei muri. Vorrei solo che tutto ciò che appartiene alla comunità fosse custodito come un bene prezioso, non rovinato».

Nardò: la voce dei muri

Nardò: la voce dei muri

Anche Nardò, tra le città più dinamiche del Salento, si distingue per la vivacità della sua scena di street art, particolarmente visibile nei quartieri periferici. Qui l’arte urbana diventa incontro casuale, che sorprende e invita alla riflessione: muri che parlano di giustizia, uguaglianza, ascolto, rispetto, dignità.

Tra le opere più significative, spicca il murale di Stefano Bergamo sulla scuola Gabelli: una bambina di spalle, un cane e un gatto per sensibilizzare contro il randagismo. Nei pressi delle case popolari, un’opera rende omaggio a Salvatore Napoli Leone, imprenditore neretino e inventore della moderna cialda del cono gelato.

Nel quartiere 167, il progetto di rigenerazione ha portato murales d’autore sulle facciate degli edifici. Il murale "Brocche di ceramica" dello spagnolo Manolo Mesa richiama l’antica tradizione ceramica di Nardò, attiva tra il Cinquecento e il Settecento.

Accanto, spicca un grande fiore ispirato alla flora del Parco Naturale di Porto Selvaggio, opera della portoricana Natalia Rodriguez 2Bleene. Tommaso Chiffi, con "Rinascita", rappresenta la rivincita della natura sull’uomo; mentre l’artista romano Hitnes racconta la lotta tra animali viventi ed estinti, per riflettere sull’eredità storica del territorio.

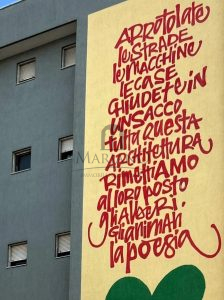

Infine, colpisce il murale di Marta Lagna nella piazza del mercato, che riporta una poesia di Franco Arminio:

Infine, colpisce il murale di Marta Lagna nella piazza del mercato, che riporta una poesia di Franco Arminio:

"Arrotolate le strade, le macchine, le case Chiudete in un sacco tutta questa architettura Rimettiamo al loro posto gli alberi, gli amori, la poesia"

Un patrimonio in divenire

Non tutti gli interventi sono permanenti. Alcuni, nati nell’ambito di festival o residenze d’artista, sono esperienze effimere, pensate per durare il tempo di una stagione. Eppure, anche queste testimonianze temporanee contribuiscono a ridefinire il rapporto tra comunità e spazio urbano, offrendo nuove narrazioni e possibilità di futuro.

La street art nel Salento non è un semplice ornamento. È un gesto politico, sociale, architettonico, che restituisce centralità ai margini, visibilità ai piccoli centri, dignità ai luoghi dimenticati. È, a tutti gli effetti, una forma di architettura contemporanea diffusa, capace di parlare con la pietra e con le persone.