Smart city salentina: quando l’innovazione nasce dalla terra

Nel cuore del basso Salento si sta affermando un modello innovativo di rigenerazione territoriale fondato sulla coprogettazione e sul protagonismo delle comunità locali. L'esperienza del Parco agricolo multifunzionale dei Paduli, un'area di 5.500 ettari, che si estende da Muro Leccese a Surano, da San Cassiano a Supersano, è oggi uno dei più emblematici esempi italiani di smart city rurale, capace di coniugare sostenibilità ambientale, welfare di comunità e cultura del progetto.

A differenza delle metropoli iperconnesse, la smartness qui è distribuita nel paesaggio, nei saperi contadini, nella capacità di fare rete e nel ripensare le relazioni tra uomo e ambiente. Non si tratta di una città "intelligente" nel senso digitale del termine, bensì di un territorio intelligente perché co-progettato: ovvero pensato, costruito e trasformato collettivamente.

Coprogettare la terra: un atto architettonico

Coprogettare la terra: un atto architettonico

L'architettura, in questo contesto, supera il concetto tradizionale di edificazione e diventa uno strumento di mediazione tra natura e cultura. La rigenerazione dei Paduli non è solo fisica o infrastrutturale, ma anche sociale e simbolica. Ogni progetto, che si tratti di un orto comunitario, di un forno sociale o di una mensa scolastica a km zero, è un'architettura di relazione. E come tale è frutto di una coprogettazione che mette al centro gli abitanti, i bisogni reali e la memoria dei luoghi.

La stessa ideazione del Parco non nasce da un atto top-down ma da un processo lungo, iniziato nel 2003, che ha visto coinvolte associazioni culturali come LUA e Abitare i Paduli, insieme a cittadini, agricoltori, architetti, educatori e amministratori locali. Questo approccio dialogico ha prodotto uno spazio vivo, mutevole, non concluso, come lo sono le città resilienti.

Welfare e paesaggio: due architetture della cura

La buona mensa scolastica, i laboratori agricoli, le cooperative sociali nate nel progetto Santi Paduli (Santa Fucina e Benedetti Paduli) rappresentano modelli di welfare che si nutrono della terra e che, al tempo stesso, la curano.

C'è una profonda affinità tra il gesto agricolo e quello architettonico: entrambi richiedono attenzione, progettualità, capacità di leggere il contesto. Entrambi si fondano su un'etica della responsabilità. E in entrambi è la dimensione comunitaria a fare la differenza.

Dal territorio costruito al territorio vissuto

Dal territorio costruito al territorio vissuto

Il Salento che resiste allo spopolamento e al turismo mordi-e-fuggi non lo fa con grandi opere, ma con piccoli atti quotidiani che ridanno significato allo spazio abitato. Come la produzione di olio biologico rigenerativo, la coltivazione collettiva del grano, le feste del raccolto che uniscono lavoro, musica e condivisione. O il ritorno di giovani professionisti che scelgono di applicare competenze acquisite altrove per immaginare un'agricoltura nuova, inclusiva e creativa.

Queste pratiche costruiscono paesaggio: paesaggio non solo fisico ma culturale, umano, politico. Una vera e propria architettura diffusa, capace di contenere le istanze della contemporaneità (ecologia, inclusione, memoria) in un territorio che diventa laboratorio vivente.

Un modello replicabile?

Santi Paduli non è una ricetta, ma un processo. Ciò che lo rende interessante anche fuori dal Salento è la metodologia di coprogettazione:

- ascolto del territorio;

- alleanze trasversali tra pubblico, privato sociale e cittadinanza attiva;

- valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale;

- progettazione partecipata come prassi ordinaria.

In un'epoca di crisi ecologica e sociale, ripensare le architetture della vita quotidiana – a partire dai margini, dai paesi piccoli, dalle comunità resistenti – può offrire visioni nuove anche per le città. Perché, in fondo, la vera smart city è quella che sa prendersi cura del futuro, senza dimenticare le radici.

Il Salento inciso: parole di pietra, voci di ieri

Attraverso i paesaggi del Salento, tra uliveti secolari e muretti a secco, là dove i vicoli si stringono tra case in pietra dorata e portali scolpiti, esiste un universo discreto e affascinante che spesso sfugge allo sguardo frettoloso del visitatore: è il mondo delle epigrafi domestiche, frasi incise sulla pietra delle abitazioni, soprattutto nei centri storici dei borghi salentini.

La voce della pietra

Queste epigrafi non sono semplici decorazioni. Sono la voce viva di una civiltà contadina che, pur con mezzi limitati, non rinunciava a lasciare una traccia eterna del proprio pensiero, della propria fede, dei propri valori. Realizzate da scalpellini locali, venivano incise su architravi, stipiti, corti e colonne, integrandosi con l’architettura tipica della zona.

Queste epigrafi non sono semplici decorazioni. Sono la voce viva di una civiltà contadina che, pur con mezzi limitati, non rinunciava a lasciare una traccia eterna del proprio pensiero, della propria fede, dei propri valori. Realizzate da scalpellini locali, venivano incise su architravi, stipiti, corti e colonne, integrandosi con l’architettura tipica della zona.

Nei borghi, ogni casa antica è una lezione di storia: murature in pietra leccese o carparo, volte a stella, camini monumentali, portali barocchi e, appunto, epigrafi scolpite che raccontano l’anima di chi lì ha vissuto.

Nei borghi, ogni casa antica è una lezione di storia: murature in pietra leccese o carparo, volte a stella, camini monumentali, portali barocchi e, appunto, epigrafi scolpite che raccontano l’anima di chi lì ha vissuto.

Una casa a Specchia reca la scritta:

“Chi lavora non ha tempo per fare il male”

Scolpita nel 1912, parla di etica del lavoro. A Montesardo, su un portone:

“La pace è ricchezza che il denaro non compra”

A Giuliano di Lecce c'è un'intera strada ricca di epigrafi, tutte diverse tra loro, molto singolari e dal forte siginificato, che parlano per metafore e similitudini:

"Vedi della bisaccia ciò che sta alle spalle" (Cerchiamo di riconoscere i nostri difetti prima di riprendere quelli degli altri)

"Non amare il sonno affinchè la povertà non ti opprima. Cioò che hai messo da parte sia di guadagno per l'erede. Nell'anno del Signore 1778"

"La virtù annienta l'invidia, il lavoro concilia la fortuna, l'umiltà vince le difficoltà"

"Il padrone lo ha costruito non con la speranza del guadagno, ma della libertà, nell'anno del Signore 1789" (Il proprietario ha costruito il frantoio nell'anno della Rivoluzione Francese, non per amore del denaroma in onore della libertà proclamata dall'avvenimento storico)

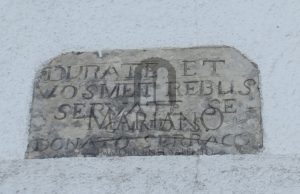

"Resistete e voi stessi conservate per eventi migliori, Donato Serracca, nell'anno del Signore 1854" (Tratta dal I° libro dell'Eneide di Virgilio l'iscrizione ersorta all'ottimismo, spingendo coloro che si trovano in difficoltà a non disperare)

Tra sacro e profano

Le epigrafi raccontano anche la spiritualità di questa terra. Spesso si trovano invocazioni in latino o italiano antico:

Le epigrafi raccontano anche la spiritualità di questa terra. Spesso si trovano invocazioni in latino o italiano antico:

“Ave Maria gratia plena”

“In Deo spes mea”

Frasi brevi ma potenti, poste sopra l’uscio come benedizione e scudo.

L’architettura salentina, fatta di elementi poveri e ingegnosi, si arricchisce così di parole scolpite che proteggono e raccontano.

La pietra come tela

Nel Salento, la pietra non è solo materiale da costruzione: è superficie narrativa, è pagina scolpita, è voce che non invecchia. Le epigrafi nascono e vivono all’interno di un’architettura interamente plasmata da ciò che la terra offre: pietra leccese, carparo, tufo. Elementi duttili e vivi, capaci di trasformarsi in architravi, colonne, volte, ma anche in messaggi duraturi. Le lamie con volte a botte, le case a corte, i frantoi ipogei, le torri colombaie: ogni struttura, per quanto umile, si prestava a ospitare una frase, una massima, un’invocazione.

plasmata da ciò che la terra offre: pietra leccese, carparo, tufo. Elementi duttili e vivi, capaci di trasformarsi in architravi, colonne, volte, ma anche in messaggi duraturi. Le lamie con volte a botte, le case a corte, i frantoi ipogei, le torri colombaie: ogni struttura, per quanto umile, si prestava a ospitare una frase, una massima, un’invocazione.

Là dove oggi una moderna abitazione espone una targa anodizzata, nel passato si scriveva sulla pietra con martello e scalpello, lasciando segni incisi con la stessa attenzione con cui si modellavano le cornici in pietra leccese o le mensole dei balconi.

La scrittura si fondeva così con l’architettura, in un linguaggio unico, in cui materia e spirito coesistevano. L’ornamento diventava contenuto. E la casa, oltre che rifugio, diventava manifesto esistenziale.

Memoria e identità

Ogni epigrafe racconta qualcosa di più della frase che contiene: racconta un’epoca, una mentalità, una visione del mondo. È memoria incisa nella pietra, ma anche dichiarazione identitaria. In un territorio in cui l’architettura si è evoluta senza mai perdere il legame con la tradizione, queste iscrizioni rappresentano una continuità culturale tra le generazioni.

Ogni epigrafe racconta qualcosa di più della frase che contiene: racconta un’epoca, una mentalità, una visione del mondo. È memoria incisa nella pietra, ma anche dichiarazione identitaria. In un territorio in cui l’architettura si è evoluta senza mai perdere il legame con la tradizione, queste iscrizioni rappresentano una continuità culturale tra le generazioni.

Non sono mai disgiunte dalla forma architettonica che le ospita: si adattano al contorno di un portale, al ritmo di un arco, all’altezza di una finestra. E così facendo, diventano parte viva dell’organismo edilizio, elementi integrati e non aggiunti.

Laddove una casa contemporanea comunica attraverso colori, materiali o design, una casa salentina comunica attraverso le sue pietre. E tra queste pietre, le parole scolpite diventano firma silenziosa ma eloquente di chi l’ha abitata e costruita. Una firma che non appartiene solo a una persona, ma a un’intera comunità, a un tessuto sociale e culturale che continua a parlare.

Una voce da preservare

Il tempo, con la sua patina, spesso non scalfisce queste epigrafi. Ma l’incuria sì. Alcune sono state cancellate o coperte da restauri frettolosi, altre ancora attendono di essere riscoperte sotto intonaci o vegetazione. Per fortuna, oggi si registra un rinnovato interesse nei confronti di questo patrimonio: architetti, restauratori, acquirenti e viaggiatori sensibili riconoscono in queste frasi incise una ricchezza da valorizzare.

vegetazione. Per fortuna, oggi si registra un rinnovato interesse nei confronti di questo patrimonio: architetti, restauratori, acquirenti e viaggiatori sensibili riconoscono in queste frasi incise una ricchezza da valorizzare.

Preservarle, rispettarle, o addirittura ispirarsi ad esse per nuove iscrizioni, è un gesto che non riguarda solo il gusto estetico. È un atto di continuità culturale, un modo per riconoscere l’anima di un luogo e proiettarla nel futuro senza tradirne le origini.

Far parlare ancora la pietra, oggi, significa ascoltare le voci del passato con orecchio attento, e aggiungere – con discrezione – parole nuove che non cancellano quelle antiche, ma le accompagnano, come in un dialogo fra generazioni.

Conclusione

Nel Salento, le epigrafi sono piccoli miracoli di pietra e parola. Sono la saggezza di chi ha vissuto con poco ma con dignità. Leggerle è come ascoltare una voce gentile che ricorda ciò che conta: pace, fede, famiglia, lavoro.

Quando camminate nei centri storici del Salento, alzate lo sguardo: le pietre sanno parlare. E parlano con salentina saggezza.

Architetture di passaggio: porte e simboli del Salento

Nel Salento, varcare una soglia non è mai stato un atto neutro. La porta – che sia in legno, ferro battuto, bronzo o vetro – rappresenta da sempre molto più di un passaggio fisico: è confine e protezione, esibizione di status e spiritualità, gesto architettonico e traccia antropologica. In questo lembo di Puglia ricco di stratificazioni culturali, le porte e i portoni parlano un linguaggio antico e attuale, fatto di simboli, materiali nobili e sapienze artigiane che ancora oggi si tramandano.

Oltre al loro valore simbolico e funzionale, i portoni hanno un'importanza centrale come elementi architettonici. Essi rappresentano il primo segno dell'identità di un edificio, ne raccontano lo stile, l'epoca, la funzione. In un'architettura spesso dominata dalla pietra e dalla severità delle volumetrie, il portone introduce un elemento di movimento, dettaglio e dialogo visivo. Esso collega esterno e interno, urbano e privato, antico e moderno. In particolare nei palazzi storici, il disegno del portale è un manifesto: incornicia l'accesso con archi, cornici, timpani, capitelli, e spesso è sormontato da stemmi o iscrizioni che narrano la storia della famiglia o dell'istituzione che lo abita.

Il portone non è solo un ingresso, ma un dispositivo architettonico di mediazione: protegge, isola, ma allo stesso tempo invita, accoglie, racconta. Il suo disegno, i materiali impiegati, le proporzioni rispetto alla facciata sono elementi studiati con cura, capaci di segnare l'equilibrio compositivo dell'intero edificio.

Dalla quercia medievale al culto delle reliquie

Dalla quercia medievale al culto delle reliquie

Nel Medioevo, i portoni salentini si fanno massicci e severi: enormi tavole di quercia vallonea, chiuse da chiodi forgiati a mano, feritoie per osservare senza essere visti, serrature pesanti e inferriate. Le pievi rurali custodivano reliquie e simboli religiosi dietro ante lignee scolpite con motivi a croce greca, mentre le mura delle città si aprivano in porte difensive come Porta Alfonsina a Otranto o le soglie romaniche dell’Abbazia di Cerrate. In questo contesto, la soglia aveva un valore sacro e apotropaico: proteggeva l’anima quanto il corpo.

chiodi forgiati a mano, feritoie per osservare senza essere visti, serrature pesanti e inferriate. Le pievi rurali custodivano reliquie e simboli religiosi dietro ante lignee scolpite con motivi a croce greca, mentre le mura delle città si aprivano in porte difensive come Porta Alfonsina a Otranto o le soglie romaniche dell’Abbazia di Cerrate. In questo contesto, la soglia aveva un valore sacro e apotropaico: proteggeva l’anima quanto il corpo.

Il barocco leccese e la teatralità della soglia

Nel Cinquecento e Seicento, il legno lascia spazio alla pietra leccese e alle grandi scenografie d’ingresso: archi monumentali, colonne scanalate, stemmi nobiliari. Il portone, ora incastonato in un portale sontuoso, si fa elemento teatrale. Nel pieno barocco leccese, le ante si impreziosiscono di intagli, il ferro battuto si arriccia in motivi vegetali e animali. Sopra molti di questi ingressi compare la raggiera: una struttura semicircolare in ferro o vetro, simile a un ventaglio o a un sole, che non solo lascia filtrare la luce nell’atrio, ma simboleggia la protezione solare, la sacralità della casa, la ciclicità della vita. In alcuni casi, le raggiere erano vere opere d’arte, con vetri policromi o motivi ispirati ai rosoni delle chiese.

archi monumentali, colonne scanalate, stemmi nobiliari. Il portone, ora incastonato in un portale sontuoso, si fa elemento teatrale. Nel pieno barocco leccese, le ante si impreziosiscono di intagli, il ferro battuto si arriccia in motivi vegetali e animali. Sopra molti di questi ingressi compare la raggiera: una struttura semicircolare in ferro o vetro, simile a un ventaglio o a un sole, che non solo lascia filtrare la luce nell’atrio, ma simboleggia la protezione solare, la sacralità della casa, la ciclicità della vita. In alcuni casi, le raggiere erano vere opere d’arte, con vetri policromi o motivi ispirati ai rosoni delle chiese.

Lo stile Liberty e l’eleganza domestica delle bussole

Lo stile Liberty e l’eleganza domestica delle bussole

Lo stile Liberty, detto anche floreale, si afferma nel Salento negli anni tra il 1890 e il 1920, in parallelo alla crescita della borghesia agraria e commerciale. Se la pietra leccese continua a disegnare i portali esterni, è nei portoni in legno e vetro che si esprime il gusto della modernità: grandi battenti a pannelli, vetri molati, decori in ferro battuto che richiamano tralci d’edera, iris e curve volute. Le falegnamerie artigiane di allora – molte delle quali hanno lasciato eredi attivi ancora oggi – contribuivano a questo nuovo linguaggio estetico.

Nascono anche le bussole interne: strutture in legno e vetro che creano una seconda soglia dentro l’abitazione. Più leggere, eleganti, luminose, le bussole hanno una funzione sia pratica (isolare dal freddo o dalla polvere) sia sociale: accolgono l’ospite in modo riservato e raffinato, filtrando la vista verso l’interno e giocando con i chiaroscuri. La bussola Liberty è oggi uno degli elementi più ricercati nel recupero delle case storiche: un oggetto di design ante litteram.

Nascono anche le bussole interne: strutture in legno e vetro che creano una seconda soglia dentro l’abitazione. Più leggere, eleganti, luminose, le bussole hanno una funzione sia pratica (isolare dal freddo o dalla polvere) sia sociale: accolgono l’ospite in modo riservato e raffinato, filtrando la vista verso l’interno e giocando con i chiaroscuri. La bussola Liberty è oggi uno degli elementi più ricercati nel recupero delle case storiche: un oggetto di design ante litteram.

Il bronzo contemporaneo: memoria e arte sacra

Nel secondo Novecento e oltre, il bronzo torna protagonista, soprattutto nei portali religiosi. È il caso delle opere di Armando Marrocco, che ha fuso portoni monumentali per il Duomo di Lecce e il Santuario di Leuca. Il bronzo, con la sua patina dorata e i rilievi scultorei, racconta la fede in chiave contemporanea, proseguendo un filone iniziato già con le grandi porte medievali in rame o ottone dell’Italia centro-settentrionale. Anche nel Salento, nuove chiese si dotano di portoni bronzei con formelle simboliche, mentre fonderie e scultori locali collaborano con architetti per reinterpretare la soglia sacra nel linguaggio moderno.

delle opere di Armando Marrocco, che ha fuso portoni monumentali per il Duomo di Lecce e il Santuario di Leuca. Il bronzo, con la sua patina dorata e i rilievi scultorei, racconta la fede in chiave contemporanea, proseguendo un filone iniziato già con le grandi porte medievali in rame o ottone dell’Italia centro-settentrionale. Anche nel Salento, nuove chiese si dotano di portoni bronzei con formelle simboliche, mentre fonderie e scultori locali collaborano con architetti per reinterpretare la soglia sacra nel linguaggio moderno.

Artigianato vivo: mani che plasmano materia

Artigianato vivo: mani che plasmano materia

Dietro ogni porta storica c’è il lavoro paziente di artigiani, che ancora oggi tengono viva una tradizione antichissima. A Parabita si lavora il legno con tecniche tradizionali e rifiniture contemporanee; a Ruffano si creano inferriate e portoni che uniscono estetica liberty a innovazioni moderne come l’acciaio Cor-Ten. Le bussole vengono restaurate o ricostruite con materiali d’epoca, mentre alcune officine specializzate realizzano nuove raggiere in vetro artistico, ispirate a modelli primi Novecento o a motivi sacri.

La soglia come luogo simbolico

In Salento, la porta non è solo un oggetto architettonico: è simbolo. Simbolo di protezione e passaggio, di accoglienza e filtro, di chiusura e rivelazione. Lo si capisce anche dal linguaggio: qui la porta d’ingresso interna è detta “bussola”, come se fosse un piccolo timone domestico, uno strumento per orientarsi nel passaggio tra fuori e dentro. La bussola, la raggiera, il battente in ferro a forma di mano o le formelle bronzee con scene sacre: tutto concorre a trasformare la porta in narrazione di identità, spirituale e concreta, in cui ogni dettaglio ha senso.

Conclusione

Attraversare una soglia in Salento è ancora oggi un’esperienza carica di significati: si sente il calore del legno stagionato, si ammira la grazia del ferro battuto, si percepisce il riflesso dorato del bronzo scolpito. Il passato e il presente convivono su quelle ante che si aprono e si chiudono ogni giorno, raccontando una storia che non smette mai di mutare. È lì, in quella piccola architettura quotidiana, che si concentra tutta la cultura salentina dell’abitare: un equilibrio sapiente tra bellezza e funzione, protezione e ospitalità.

Puglia da sogno: il Salento conquista la Bandiera Blu 2025

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, cresce l’attesa per l’annuncio delle nuove Bandiere Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato alle località costiere che si distinguono per la qualità del mare, dei servizi e dell’attenzione all’ambiente. Il 2025 si è rivelato un anno particolarmente positivo per la Puglia, che conferma e rafforza la sua presenza nel panorama nazionale, con diverse località salentine in grande evidenza.

Ma cos'è esattamente la Bandiera Blu? Qual è la sua storia? E perché è così importante, non solo per chi ama il mare, ma anche per le comunità locali e l’economia del territorio?

Le origini della Bandiera Blu

La Bandiera Blu nasce nel 1987 su iniziativa della FEE (Foundation for Environmental Education), un’organizzazione internazionale indipendente con sede in Danimarca. L’obiettivo era – e continua a essere – quello di promuovere la sostenibilità ambientale nei comuni rivieraschi, spingendo le amministrazioni a migliorare la gestione del territorio, la pulizia delle acque e la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti.

Nel corso degli anni, il premio ha assunto un’importanza crescente, diventando un riferimento internazionale per chi cerca destinazioni balneari attente all’ambiente. Oggi, la Bandiera Blu è assegnata in oltre 50 Paesi in tutto il mondo e rappresenta un simbolo di affidabilità, sicurezza e rispetto della natura.

I criteri per ottenere la Bandiera Blu

Ottenere questo riconoscimento non è affatto semplice. Le località devono dimostrare di rispettare numerosi criteri che vanno ben oltre la bellezza del paesaggio o la limpidezza del mare. Tra i requisiti fondamentali troviamo:

Qualità eccellente delle acque di balneazione, confermata da monitoraggi costanti e rigorosi.

Gestione sostenibile del territorio, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, alla depurazione delle acque reflue e alla protezione degli ecosistemi locali.

Accessibilità e sicurezza, con spiagge attrezzate, presenza di personale di salvataggio e strutture fruibili anche da persone con disabilità.

Educazione ambientale, attraverso iniziative, pannelli informativi e progetti dedicati a sensibilizzare residenti e visitatori.

L’adesione al programma è volontaria, ma la selezione è severa: ogni candidatura viene analizzata attentamente, e solo le località che soddisfano tutti i requisiti possono issare l’ambita bandiera.

La Puglia tra le regine del mare 2025

Con la sua lunga costa bagnata da due mari, l’Adriatico e lo Ionio, la Puglia è da tempo una delle regioni italiane più premiate dalla FEE. Anche nel 2025, la regione ha visto riconfermare e ampliare il numero di località Bandiera Blu, attestandosi tra le prime in Italia per numero di spiagge certificate.

Ventidue comuni pugliesi sono stati insigniti del riconoscimento, con una distribuzione che copre l’intero territorio costiero, da nord a sud, a testimonianza di un impegno diffuso nella tutela del patrimonio naturale e nella qualità dell’accoglienza turistica.

Il Salento protagonista: tutte le località premiate

In questo scenario virtuoso, il Salento gioca un ruolo da protagonista. Terra di ulivi, pietra e acque cristalline, il tacco d’Italia ha ottenuto diversi riconoscimenti che premiano non solo la bellezza dei suoi paesaggi, ma anche la crescente sensibilità ambientale delle amministrazioni locali.

Tra le località salentine che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2025 troviamo:

Otranto, con le sue spiagge iconiche e il costante impegno nella valorizzazione del litorale.

Melendugno, che mantiene il riconoscimento grazie alle marine di Torre dell’Orso, Roca e San Foca.

Salve, le cui “Maldive del Salento” sono da anni un modello di gestione turistica equilibrata.

Gallipoli, che pur essendo meta di turismo di massa, ha saputo tutelare alcune aree del suo litorale.

Nardò, con le marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, confermate per qualità e servizi.

Santa Maria di Leuca, vera new entry del 2025, che per la prima volta riceve la Bandiera Blu, un traguardo che sancisce il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte dell’ambiente, dell’accessibilità e della fruizione sostenibile della costa.

Tricase, anch’essa alla sua prima Bandiera Blu, premiata per l’impegno nella riqualificazione delle sue marine più selvagge e autentiche, come Marina Serra.

Oltre il turismo: l’effetto Bandiera Blu sul territorio

Il riconoscimento della Bandiera Blu non ha solo valore simbolico: porta con sé conseguenze concrete e spesso molto positive. Per i turisti, rappresenta una garanzia di qualità e un motivo in più per scegliere una determinata località. Ma i benefici si estendono anche ad altri settori.

Nel tempo, si è osservato un impatto diretto sul mercato immobiliare: le località premiate tendono a vedere una crescita della domanda, sia da parte di chi cerca una casa vacanza sia da chi desidera investire in modo lungimirante. Un territorio curato, pulito, ben gestito e valorizzato tende ad attirare capitali, sia italiani che esteri.

Nel tempo, si è osservato un impatto diretto sul mercato immobiliare: le località premiate tendono a vedere una crescita della domanda, sia da parte di chi cerca una casa vacanza sia da chi desidera investire in modo lungimirante. Un territorio curato, pulito, ben gestito e valorizzato tende ad attirare capitali, sia italiani che esteri.

Inoltre, la Bandiera Blu stimola l’adozione di pratiche virtuose anche da parte delle strutture turistiche, che si orientano sempre più verso modelli eco-sostenibili, puntando su energie rinnovabili, riduzione della plastica e iniziative di tutela del paesaggio.

Un impegno che guarda al futuro

Il successo del 2025 conferma che la strada intrapresa dalla Puglia e dal Salento è quella giusta. La Bandiera Blu non è un punto d’arrivo, ma un impegno costante: una sfida che si rinnova ogni anno e che richiede collaborazione, visione e rispetto per un territorio unico.

Guardando al futuro, sarà fondamentale continuare su questo percorso, coinvolgendo cittadini, amministratori, operatori turistici e investitori in una visione condivisa di sviluppo sostenibile. Perché un mare più pulito, una costa più accessibile e una gestione più consapevole non sono solo conquiste ambientali: sono il cuore pulsante di una nuova economia, più giusta, più sana e più bella da vivere.

Il Salento protagonista del turismo rigenerativo: Travel Hashtag 2025 sbarca a Martano

Il 13 e 14 maggio 2025, il cuore del Salento ospiterà un evento di rilievo internazionale: la prima edizione italiana di Travel Hashtag, il format itinerante che da sei anni fa tappa nelle località più significative al mondo per raccontare le nuove tendenze del turismo.

La ventesima edizione si terrà nella splendida cornice di un esclusivo Resort a Martano, un’autentica masseria salentina immersa nella natura, simbolo di un’accoglienza che unisce lusso discreto e rispetto per la terra. Un luogo scelto non a caso per parlare di turismo rurale, rigenerativo e sostenibile, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Il tutto con la media partnership di DOVE e il patrocinio di ENIT, Pugliapromozione, Provincia di Lecce, Comune di Martano e Ministero del Turismo.

La ventesima edizione si terrà nella splendida cornice di un esclusivo Resort a Martano, un’autentica masseria salentina immersa nella natura, simbolo di un’accoglienza che unisce lusso discreto e rispetto per la terra. Un luogo scelto non a caso per parlare di turismo rurale, rigenerativo e sostenibile, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Il tutto con la media partnership di DOVE e il patrocinio di ENIT, Pugliapromozione, Provincia di Lecce, Comune di Martano e Ministero del Turismo.

Turismo rurale e immobiliare: nuove opportunità per il Salento

L’evento punta a far emergere il Salento come modello di turismo rigenerativo, capace di valorizzare l’identità dei luoghi e generare benessere per i viaggiatori e le comunità locali. Un approccio che ha ricadute dirette anche sul settore immobiliare: cresce la richiesta di masserie, case rurali, dimore d’epoca e abitazioni immerse nel verde, ristrutturate secondo criteri di autenticità e sostenibilità.

Sempre più investitori, italiani e stranieri, sono alla ricerca di immobili salentini da trasformare in residenze per il turismo esperienziale, agriturismi di charme, boutique hotel o residenze private di pregio. Un trend che si inserisce perfettamente nella filosofia promossa da Travel Hashtag: esperienze autentiche, legate alla terra, lontane dal turismo di massa.

Sempre più investitori, italiani e stranieri, sono alla ricerca di immobili salentini da trasformare in residenze per il turismo esperienziale, agriturismi di charme, boutique hotel o residenze private di pregio. Un trend che si inserisce perfettamente nella filosofia promossa da Travel Hashtag: esperienze autentiche, legate alla terra, lontane dal turismo di massa.

Un evento che guarda al futuro del turismo (e dell’abitare)

Il programma della due giorni si articolerà in conferenze tematiche, talk, momenti di networking e testimonianze di chi ha già fatto del Salento una destinazione di eccellenza.

Tra gli ospiti attesi: figure istituzionali di rilievo, rappresentanti dell’editoria di settore, vertici aziendali, docenti universitari, esperti di marketing turistico, consulenti per l’hospitality, destination manager specializzati nelle aree interne e professionisti nei settori del wellness, digital detox e sviluppo territoriale

Temi chiave:

“Ritorno all’essenziale”: per rigenerare territori e viaggiatori

“Rispettare la terra, coltivare il futuro”: agricoltura e turismo come alleati

“Turismo della disconnessione”: ritrovare sé stessi nel silenzio della natura

“Turismo rurale: esperienze di valore e autenticità”: un modello vincente per il Salento

“Puglia: territorio, opportunità, attrattività”: prospettive di sviluppo locale

“Turismo rigenerativo per un nuovo benessere sociale”: il ruolo dell’hospitality di qualità

Perché questo evento riguarda anche chi cerca casa (o vuole investire)

Perché questo evento riguarda anche chi cerca casa (o vuole investire)

Travel Hashtag 2025 accende i riflettori su un nuovo modo di vivere, abitare e investire in Salento. Non si tratta solo di viaggiare, ma di costruire legami profondi con il territorio, di scegliere immobili che raccontano una storia, che rispettano l’ambiente e che offrono esperienze genuine.

Per chi cerca una seconda casa immersa nel verde, per chi sogna di aprire una struttura ricettiva con charme, o per chi vuole semplicemente vivere più vicino alla natura, il Salento oggi è una terra fertile – nel senso più ampio del termine.

struttura ricettiva con charme, o per chi vuole semplicemente vivere più vicino alla natura, il Salento oggi è una terra fertile – nel senso più ampio del termine.

La crescente attenzione verso il turismo rigenerativo e la promozione del territorio rurale rendono questa regione sempre più interessante anche dal punto di vista degli investimenti immobiliari. Un’abitazione qui non è solo un bene materiale, ma un valore culturale, sociale e umano.

Conclusione

Travel Hashtag 2025 rappresenta un momento chiave per riflettere sul futuro del turismo – e dell’abitare – in Italia. E lo fa scegliendo il Salento, terra di tradizioni e innovazione, di bellezza autentica e accoglienza vera. Un territorio che, ancora una volta, si conferma al centro delle mappe di chi guarda avanti.

Per scoprire le nostre proposte immobiliari nel cuore del Salento, contattaci: che tu voglia viverci, investire o semplicemente rallentare, possiamo aiutarti a trovare il luogo giusto da chiamare casa.

I tesori spontanei del Salento: piante e fiori tra tradizione, usi antichi e sapori dimenticati

Il paesaggio del Salento, soprattutto nelle campagne e lungo i muretti a secco, custodisce un patrimonio vegetale ricchissimo di piante e fiori spontanei che da secoli fanno parte della vita quotidiana delle comunità locali. Alcune vengono ancora oggi utilizzate in cucina, nella medicina popolare, nella produzione di liquori, come fibra tessile o per tingere i tessuti. Scopriamo insieme alcune delle piante spontanee più significative del territorio salentino e gli usi tradizionali che ne sono stati tramandati, spesso da generazioni.

Il Salento, in particolare la provincia di Lecce, vanta un'elevata biodiversità vegetale, tra le più importanti d'Italia. La regione è ricca di specie tipiche della macchia mediterranea, che includono ulivi, lecci, mirto, e molte altre varietà arboree e arbustive. Questa diversità vegetale è un valore fondamentale per l'ecosistema locale e contribuisce alla ricchezza del paesaggio salentino.

Piante officinali: la farmacia verde del passato

Malva (Malva sylvestris)

Malva (Malva sylvestris)

Con i suoi fiori lilla e le foglie morbide, la malva è una delle piante più versatili. In Salento viene raccolta soprattutto in primavera. Era usata per impacchi emollienti, infusi lenitivi per la tosse e problemi intestinali.

Dove trovarla: nei campi incolti attorno a Serrano, Carpignano Salentino e lungo i sentieri rurali tra gli uliveti.

Finocchietto selvatico (Foeniculum vulgare)

Cresce spontaneamente nei campi e lungo le strade. I semi e le foglie venivano (e vengono ancora) usati per favorire la digestione.

Dove trovarlo: abbondante lungo le strade sterrate vicino a Specchia, tra le campagne di Giuggianello e lungo i tratturi della Valle dell’Idro a Otranto.

Calendula (Calendula officinalis)

Dai petali arancio brillante e profumati, la calendula è una pianta medicinale amata da erboristi e contadine. Usata in unguenti per la pelle, contro irritazioni, scottature e punture d’insetti, era anche aggiunta a decotti antinfiammatori.

Dove trovarla: cresce spontaneamente nei campi assolati, nei bordi delle strade e negli orti, soprattutto nelle zone attorno a Spongano, Cannole e nelle campagne di Neviano.

Curiosità: alcune donne salentine preparavano “l’olio di calendula” mettendo i fiori freschi in infusione nell’olio d’oliva al sole per nove giorni — rimedio casalingo per neonati, scottature e screpolature.

Piante commestibili: la cucina povera ma ricca di sapori

Cicoria selvatica (Cichorium intybus)

La regina indiscussa della cucina povera salentina. Viene lessata e poi ripassata in padella o accompagnata dalla "fave nette".

Dove trovarla: nei terreni coltivati a rotazione o abbandonati, ad esempio tra Corigliano d’Otranto e Galugnano.

Asparagi selvatici (Asparagus acutifolius)

Spuntano a marzo tra i cespugli spinosi. Perfetti per frittate o risotti.

Dove cercarli: tra i boschi di Montesardo e nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca.

Kritimi (Crithmum maritimum) – Il finocchio del mare

Kritimi (Crithmum maritimum) – Il finocchio del mare

Tra le rocce assolate delle scogliere salentine cresce questa pianta succulenta dal profumo marino. Le sue foglie carnose si raccolgono in estate e si conservano sott’aceto o sott’olio.

Dove trovarli: lungo le coste rocciose tra Porto Badisco, Castro, Torre Vado e San Gregorio.

Anecdoto: In alcune famiglie del Capo di Leuca, i kritimi erano parte delle conserve natalizie; i pescatori li usavano in barca per prevenire lo scorbuto.

Cappero (Capparis spinosa): il tesoro tra i muri

Con i suoi fiori vistosi e le foglie tondeggianti, il cappero cresce con caparbietà tra i muretti a secco, le crepe dei vecchi edifici e le rocce esposte al sole. I suoi boccioli (i veri "capperi") e i frutti (chiamati cucunci) vengono raccolti in primavera ed estate, poi conservati sotto sale o in aceto. Il loro sapore deciso li rende ingredienti preziosi nella cucina mediterranea, perfetti in insalate, su bruschette, nelle salse per pesce o nei piatti di carne alla pizzaiola.

Dove trovarlo: abbondante tra i muretti delle campagne di Minervino di Lecce, tra le case in pietra di Giurdignano, nei ruderi della zona archeologica di Vaste, e persino tra le falesie a picco sul mare tra Santa Cesarea Terme e Castro.

Curiosità: in molte famiglie contadine del Salento, il rito della raccolta dei capperi all’alba era affidato ai più giovani, per via della delicatezza necessaria nel cogliere i boccioli prima che si aprissero. Le mani si ungevan di resina, ma il profumo che si sprigionava nelle cucine quando si mettevano sotto sale era segno d’estate imminente.

Piante da liquori: gli aromi del territorio

Mirto (Myrtus communis)

Mirto (Myrtus communis)

Tipico della macchia mediterranea salentina, le sue bacche profumate sono usate per produrre liquori casalinghi.

Dove trovarlo: nella macchia tra Santa Cesarea Terme e Porto Selvaggio, ma anche vicino a Torre dell’Orso.

Ruta (Ruta graveolens)

Pianta fortemente aromatica, veniva aggiunta a grappe e digestivi, ma con molta moderazione.

Dove cresce: nei giardini rustici e negli orti tra Cutrofiano e Soleto.

Piante da fibra: i fili nascosti della natura

Ginestra (Spartium junceum)

Dai suoi steli si otteneva una fibra resistente, usata per corde e tessuti.

Dove trovarla: nelle zone aride tra Tricase, Maglie e lungo le vecchie strade ferroviarie rurali.

Piante tintorie: i colori della terra

Reseda (Reseda luteola)

Reseda (Reseda luteola)

Usata per tingere in giallo brillante.

Dove cresce: nelle aree calcaree tra Alessano e Tiggiano, oppure nei pressi delle cave di Melpignano.

Papavero (Papaver rhoeas)

I petali erano utilizzati sia per tingere che per decotti calmanti.

Dove abbonda: nei campi di grano tra Scorrano e Taviano, splendidi tra aprile e maggio.

Una ricchezza da custodire

Oggi, molte di queste piante rischiano di essere dimenticate, schiacciate da modelli di consumo moderni e da una natura sempre più trasformata. Ma nel Salento c’è una crescente attenzione per il recupero delle tradizioni legate alla terra: nascono orti sinergici, escursioni botaniche, laboratori di fitopreparazione e gastronomia rurale.

Esperienze consigliate:

- Il Giardino Botanico La Cutura a Giuggianello, per esplorare la flora autoctona.

- Le escursioni lungo la Via dei Pellegrini tra Tricase e Santa Maria di Leuca, guidate da esperti in etnobotanica.

- I mercatini di Melpignano, Calimera e Corsano, dove si trovano conserve e prodotti a base di erbe spontanee.

Vuoi riscoprire il Salento autentico?

Camminare tra i campi in primavera, annusare il profumo del finocchietto, raccogliere i kritimi tra gli scogli o ammirare il giglio di mare sulle dune è un modo per entrare in sintonia con il ritmo lento e profondo di questa terra.

Pasqua in Salento: tradizioni, riti e meraviglie paesaggistiche

Vivere le vacanze di Pasqua in Salento può trasformarsi in un’esperienza indimenticabile, dove storia, folclore e sapori si intrecciano in un’atmosfera autentica e profondamente radicata nel territorio. Qui, le tradizioni pasquali non sono solo un ricordo del passato, ma continuano a essere parte integrante della vita quotidiana, soprattutto nei piccoli borghi.

Dal canto popolare per le vie del paese alla preparazione dei dolci tipici, la Pasqua salentina è un vero viaggio tra simboli, colori e gesti tramandati di generazione in generazione. Ecco alcune delle usanze più originali e suggestive che si possono scoprire durante un soggiorno nel tacco d’Italia.

La serenata della Domenica delle Palme: “Tu Lazzarenu”

La serenata della Domenica delle Palme: “Tu Lazzarenu”

Le celebrazioni pasquali prendono il via già con la Domenica delle Palme. Oltre alla tradizionale benedizione dei ramoscelli d’ulivo, in alcuni paesi come Alezio si mantiene viva una tradizione molto particolare: il canto della serenata Tu Lazzarenu. Il giorno prima della domenica, gruppi di cantori percorrono le strade del paese intonando canti che rievocano gli ultimi giorni di vita di Gesù, ricevendo in cambio uova fresche offerte dagli abitanti. Un momento di condivisione, fatto di musica popolare e accoglienza.

I “Sabburchi”: i sepolcri di grano bianco

Durante la Settimana Santa, le chiese del Salento si preparano con grande cura alla realizzazione dei cosiddetti Sabburchi, piccole composizioni create con grano fatto germogliare al buio, simbolo di vita che nasce nel silenzio e nell’attesa. Allestiti su altari riccamente decorati con candele, stoffe porpora, simboli pasquali e fiori bianchi, diventano una vera e propria installazione collettiva. Tra il Giovedì e il Venerdì Santo, è usanza visitare i Sepolcri allestiti in ogni chiesa, ognuno con il proprio stile e significato.

La “Quaremma”: il tempo dell’attesa

La “Quaremma”: il tempo dell’attesa

Appesa tra le strade di molti centri salentini, la Quaremma è una figura simbolica: un fantoccio di stoffa, raffigurante una donna anziana vestita di nero, con un’arancia infilzata da sette penne. Ogni domenica che precede la Pasqua, una penna viene rimossa, segnando il tempo che passa. Alla fine del periodo, la Quaremma viene bruciata in un rito collettivo che simboleggia la fine dell’attesa e l’inizio di una nuova stagione. Un gesto dal sapore antico, che unisce le comunità in un momento di rinnovamento.

Dolci tradizionali: Cuddhura, agnelli e pesci di pasta di mandorle

Dolci tradizionali: Cuddhura, agnelli e pesci di pasta di mandorle

Pasqua in Salento è anche sinonimo di dolci tipici. Il più rappresentativo è senza dubbio la Cuddhura, una ciambella dolce di pane zuccherato, decorata con uova sode (intere e con il guscio) e spesso modellata in forme fantasiose come cuori, cestini o bambole (pupa) e galli (caddhuzzi). Un tempo era il dono che le ragazze preparavano per i propri fidanzati, oggi è una delizia da gustare in famiglia. Sulle tavole salentine non può mancare anche il tradizionale agnello di pasta di mandorle, un dolce raffinato e simbolico, modellato a mano in forma di agnello o pesce. Questo dolce ha origini antiche e viene ancora oggi preparato in molte pasticcerie artigianali e, in alcuni casi, nei monasteri locali. Era noto come “tuce te li signori” – dolce per signori – per la sua raffinatezza e il costo elevato.

guscio) e spesso modellata in forme fantasiose come cuori, cestini o bambole (pupa) e galli (caddhuzzi). Un tempo era il dono che le ragazze preparavano per i propri fidanzati, oggi è una delizia da gustare in famiglia. Sulle tavole salentine non può mancare anche il tradizionale agnello di pasta di mandorle, un dolce raffinato e simbolico, modellato a mano in forma di agnello o pesce. Questo dolce ha origini antiche e viene ancora oggi preparato in molte pasticcerie artigianali e, in alcuni casi, nei monasteri locali. Era noto come “tuce te li signori” – dolce per signori – per la sua raffinatezza e il costo elevato.

“Lu Riu”: la Pasquetta dei leccesi

“Lu Riu”: la Pasquetta dei leccesi

Nel Salento, la festa non si conclude con il lunedì dell’Angelo. A Lecce e dintorni si festeggia anche il martedì successivo con Lu Riu, una giornata dedicata alla convivialità all’aperto. Un tempo legata a un pellegrinaggio rurale, oggi è un’occasione per godersi la natura, tra picnic, musica e cibo condiviso. Le mete preferite? Le spiagge, i parchi e il centro storico leccese, che si riempiono di gruppi di amici e famiglie.

Il rito della pietra forata a Calimera: tra natura e simbolo

A Calimera, il giorno dopo Pasqua si rinnova uno dei riti più affascinanti del territorio: il passaggio attraverso una pietra forata custodita presso la chiesa rurale di San Vito. Si tratta di un’antichissima usanza legata alla fertilità e alla rinascita, che ha origine nei culti precristiani e si è tramandata nei secoli fino ai giorni nostri. Ancora oggi, adulti e bambini si mettono in fila per attraversare questo piccolo foro nella roccia, come simbolo di buon auspicio e rinnovamento.

Esperienze da vivere durante la Pasqua in Salento

Oltre ai riti e alle tradizioni, il Salento offre una vasta gamma di esperienze che rendono unico un soggiorno nel periodo pasquale:

- Visite nei borghi storici come Otranto, Specchia, Galatina, Presicce e Corigliano d'Otranto.

- Passeggiate tra gli ulivi secolari e le masserie immerse nella natura.

- Escursioni lungo la costa, da Santa Maria di Leuca alle “Maldive del Salento”, fino alla riserva naturale di Porto Selvaggio.

Perché scegliere il Salento a Pasqua?

Il Salento è una terra che riesce ad accogliere e sorprendere, soprattutto nei periodi in cui le tradizioni locali si manifestano con più forza. Pasqua è uno di questi momenti speciali: un’occasione per riscoprire la bellezza dell’autenticità, del tempo condiviso e del legame profondo tra uomo, natura e territorio.

Che tu voglia rilassarti tra spiagge e campagne fiorite, scoprire antichi rituali o semplicemente gustare la cucina locale, il Salento saprà offrirti tutto questo… e molto di più.

Design Salentino: Suggestioni di Fico d’India per Interni d’Autore

In Salento, terra di luce intensa, muretti a secco e mare cristallino, ogni elemento della natura racconta una storia. Tra questi, il fico d’India è uno dei protagonisti più emblematici: pianta rustica, tenace e affascinante, capace di trasformarsi da semplice presenza spontanea a vera icona del paesaggio e dell’estetica locale. Oggi, la sua essenza si estende ben oltre i campi e i bordi delle strade, entrando con forza nel mondo dell’architettura, del design e dei complementi d’arredo.

Architettura e Paesaggio: Un Connubio Naturale

Architettura e Paesaggio: Un Connubio Naturale

In Salento, l’architettura dialoga da sempre con il paesaggio. Le masserie, i trulli, le case in tufo e le ville bianche trovano nel fico d’India un alleato estetico e funzionale. Le sue sagome sono spesso utilizzate per definire perimetri, creare quinte naturali e delimitare spazi, senza interrompere l’armonia visiva con l’ambiente circostante.

In progetti contemporanei di bioarchitettura e recupero, le pale del fico d’India diventano ispirazione per forme, trame e materiali. Alcuni architetti locali lo integrano anche nei giardini xerofili, cortili e tetti verdi, come elemento identitario e sostenibile.

Design e Decorazione: Il Fascino della Natura Riadattata

L'estetica unica del fico d’India — con le sue curve morbide, i colori intensi e la texture inconfondibile — lo ha reso un soggetto privilegiato nel design salentino contemporaneo. Le sue forme si traducono in:

- Ceramiche artistiche, smaltate a mano, raffiguranti le pale o i frutti

- Stampe botaniche su tessili per cuscini, tovaglie e tende

- Oggetti di design minimalisti, come specchi, applique o sculture ispirate alla silhouette della pianta

- Carte da parati e affreschi murali dal gusto mediterraneo

Il fico d’India diventa così icona visiva di un’identità territoriale, che coniuga estetica, artigianato e memoria.

Mobili in Fico d’India: Artigianato Sostenibile e Creativo

Negli ultimi anni, designer e artigiani salentini hanno iniziato a realizzare mobili utilizzando le pale di fico d’India essiccate e trattate, trasformandole in vere opere d’arte sostenibili.

Negli ultimi anni, designer e artigiani salentini hanno iniziato a realizzare mobili utilizzando le pale di fico d’India essiccate e trattate, trasformandole in vere opere d’arte sostenibili.

Questo processo unisce innovazione ecologica e tradizione artigiana, e si compone di diverse fasi:

1. Raccolta delle pale mature, selezionate in base a forma e dimensione.

2. Essiccazione lenta al sole o in ambienti ventilati, che può durare diverse settimane, per eliminare completamente l’umidità e la parte fibrosa interna.

parte fibrosa interna.

3. Trattamento antibatterico e indurimento, con l’uso di resine naturali o impregnanti atossici che ne preservano la struttura nel tempo.

4. Taglio, modellatura e assemblaggio, spesso in combinazione con altri materiali locali come il legno d’ulivo, il ferro battuto o il vetro.

5. Finitura artistica, che può includere verniciature trasparenti, pigmenti naturali o interventi decorativi come incisioni e intarsi.

I risultati sono sorprendenti: sedute, pannelli decorativi, testiere di letti, consolle e tavolini in cui il fico d’India diventa protagonista, offrendo una texture unica e un forte impatto visivo. Ogni pezzo è irripetibile, con imperfezioni che ne esaltano l’autenticità.

Tessuti in Fico d’India: Design e Innovazione Sostenibile

L’uso del fico d’India nei tessuti salentini si manifesta in due forme principali:

1. Motivi decorativi ispirati alla pianta

Molto diffusi in tessuti d’arredo come tende, tovaglie, cuscini e copriletti, i pattern raffiguranti fichi d’India, foglie e frutti evocano il paesaggio mediterraneo. Le stampe sono spesso realizzate a mano, con tecniche tradizionali come la serigrafia o il block printing, e richiamano le tonalità della terra salentina: verdi, ocra, corallo e avorio.

2. Fibra tessile ricavata dal fico d’India

In linea con i principi della sostenibilità, alcuni laboratori sperimentali in Puglia stanno sviluppando tessuti naturali derivati dalle fibre interne della pianta. Le pale, una volta essiccate e trattate, rilasciano una fibra vegetale resistente e leggera, che può essere miscelata con lino o cotone organico per creare tessuti eco-friendly dal carattere rustico ma elegante.

In linea con i principi della sostenibilità, alcuni laboratori sperimentali in Puglia stanno sviluppando tessuti naturali derivati dalle fibre interne della pianta. Le pale, una volta essiccate e trattate, rilasciano una fibra vegetale resistente e leggera, che può essere miscelata con lino o cotone organico per creare tessuti eco-friendly dal carattere rustico ma elegante.

Questi materiali innovativi trovano applicazione in tappezzeria, moda e oggettistica, aprendo nuove strade al design circolare e alla bio-creatività.

Questi elementi trovano perfetta collocazione in ambienti rustici o moderni, diventando ponte tra tradizione e contemporaneità.

Simbolo Culturale ed Estetico

Il fico d’India è più di una pianta: è un simbolo culturale del Sud, un’immagine forte di resistenza, adattamento e bellezza rude. Portarlo negli spazi architettonici e domestici significa abbracciare il carattere del territorio, celebrarne la forza e la storia, e viverne l’estetica ogni giorno.

Nel Salento, arredare con il fico d’India è una dichiarazione d’amore per la terra, per la luce, per la semplicità elegante della natura.

Un Altro Salento: La Ciclovia del Salento Ionico, tra Natura e Sostenibilità

Il Salento non è solo turismo di massa, spiagge affollate e movida estiva. Esiste un altro Salento, autentico e sostenibile, che invita a un’esperienza di viaggio lenta e consapevole. È questo il messaggio che Vivilitalia, società specializzata nei turismi ambientali, vuole trasmettere attraverso il progetto Green Community Ionico-Adriatica e la realizzazione della ciclovia del Salento Ionico.

Il Salento non è solo turismo di massa, spiagge affollate e movida estiva. Esiste un altro Salento, autentico e sostenibile, che invita a un’esperienza di viaggio lenta e consapevole. È questo il messaggio che Vivilitalia, società specializzata nei turismi ambientali, vuole trasmettere attraverso il progetto Green Community Ionico-Adriatica e la realizzazione della ciclovia del Salento Ionico.

Un Progetto di Sostenibilità: La Green Community Ionico-Adriatica

Il progetto Green Community Ionico-Adriatica promuove lo sviluppo sostenibile nell’area ionico-adriatica, puntando a integrare la tutela ambientale con la crescita economica e sociale. L’iniziativa ha come obiettivi principali:

- Diffondere pratiche di economia circolare e sostenibile.

- Realizzare progetti per la produzione di energia green.

- Riqualificare aree degradate.

- Promuovere il cicloturismo come alternativa sostenibile al turismo tradizionale.

Tra i risultati concreti, spicca la realizzazione della ciclovia del Salento Ionico: un percorso cicloturistico di circa 305 chilometri, articolato in cinque anelli percorribili in giornata, che attraversa masserie, spiagge selvagge e borghi storici. A supporto dei viaggiatori è stata anche sviluppata un’app dedicata, che facilita la navigazione lungo la ciclovia, indicando sentieri, punti di interesse e strutture bike-friendly.

La Ciclovia del Salento Ionico: Un Percorso tra Mare e Borghi

Il percorso si snoda prevalentemente su strade secondarie a bassa intensità di traffico e si divide in cinque anelli principali:

- Ugento-Racale: Attraversa zone umide di grande valore naturalistico e aree costiere come Capilungo e Punta della Suina, famose per la loro bellezza incontaminata.

- Gallipoli-Racale: Un itinerario che tocca luoghi suggestivi come il Parco Regionale di Punta Pizzo e l’Isola di Sant’Andrea.

- Nardò-Gallipoli: Qui si incontrano le ville di Santa Maria al Bagno e il panorama mozzafiato di Porto Selvaggio, con il suo mare cristallino e la natura selvaggia.

- Porto Cesareo-Nardò: Tra torri costiere medievali e litorali di rara bellezza.

- Manduria-Torre Lapillo: Un viaggio tra storia e tradizione, fino alla terra del Primitivo, vino simbolo dell’area.

Un Viaggio tra Natura, Cultura e Identità

Il percorso completo parte da Lecce, città dal fascino barocco, e attraversa alcuni dei borghi più belli del Salento. Tra questi,

Il percorso completo parte da Lecce, città dal fascino barocco, e attraversa alcuni dei borghi più belli del Salento. Tra questi, Galatina, famosa per la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, e Ugento, con i suoi ecosistemi unici. Da Nardò, il viaggio continua verso il versante tarantino, passando per Torre Lapillo e Torre Colimena, dove è possibile ammirare le torri costiere medievali. Infine, si giunge a Manduria, terra del celebre vino Primitivo.

Galatina, famosa per la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, e Ugento, con i suoi ecosistemi unici. Da Nardò, il viaggio continua verso il versante tarantino, passando per Torre Lapillo e Torre Colimena, dove è possibile ammirare le torri costiere medievali. Infine, si giunge a Manduria, terra del celebre vino Primitivo.

Roberto Guido, ideatore del percorso, lo descrive come "una straordinaria esperienza di viaggio nel Salento che mette insieme i tesori dell’entroterra con il mare, ma soprattutto con la natura, andando oltre i cliché del turismo balneare".

Una Rete di Comunità per il Turismo Sostenibile

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali, associazioni e operatori economici locali, coordinati sotto il Protocollo d’Intesa della Green Community Ionico-Adriatica. Tra i comuni partecipanti: Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Nardò, Porto Cesareo, Racale, Taviano e Ugento.

"La ciclovia del Salento Ionico è la ciliegina sulla torta della Green Community", afferma il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. "Da anni lavoriamo a un’offerta turistica slow, che punti sul fattore esperienziale e identitario".

Un Turismo Alternativo in Crescita

Un Turismo Alternativo in Crescita

Secondo Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia, "il cicloturismo è un mercato in forte crescita, con un giro d'affari di 5,5 miliardi di euro nell’ultimo anno". La ciclovia del Salento Ionico rappresenta un’ulteriore occasione per il territorio di destagionalizzare l’offerta turistica, offrendo percorsi accessibili e immersivi anche in primavera e autunno, quando le temperature sono ideali per pedalare.

Il Salento da Scoprire in Bici

Da oggi, esplorare il Salento significa scegliere un turismo lento, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, vivendo appieno il territorio con tutti i sensi. Un viaggio in bici attraverso masserie, parchi, borghi e coste mozzafiato, riscoprendo l’anima autentica di un Salento che va oltre il turismo di massa.

La ciclovia del Salento Ionico è un’opportunità unica per chi desidera un’esperienza vera e profonda, pedalando tra storia, cultura e natura incontaminata.

L'Archeologia Industriale in Salento: Un Patrimonio da Riscoprire

Il Salento c'è un aspetto ancora poco conosciuto che merita attenzione: l'archeologia industriale. Questo settore, spesso trascurato, rappresenta una preziosa testimonianza della trasformazione economica e sociale del territorio tra il XIX e il XX secolo. In questo articolo esploreremo le principali testimonianze di archeologia industriale nel Salento, con esempi concreti e riflessioni sul loro valore storico e sulle possibilità di recupero.

Cosa si Intende per Archeologia Industriale?

L’archeologia industriale è la disciplina che studia i resti materiali dell’era industriale: fabbriche dismesse, impianti di produzione, infrastrutture e tecnologie del passato. Questi siti non sono solo ruderi, ma veri e propri documenti storici che raccontano le trasformazioni economiche e culturali di un territorio.

Nel caso del Salento, l’industrializzazione ha lasciato tracce significative, specialmente nei settori della produzione vinicola, tessile, tabacchiera e nell’estrazione della pietra leccese.

Le Testimonianze di Archeologia Industriale nel Salento

- Le Distillerie e le Cantine Vinicole

Il Salento ha una lunga tradizione vinicola e, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, numerose distillerie e cantine industriali hanno segnato lo sviluppo economico della regione.

Il Salento ha una lunga tradizione vinicola e, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, numerose distillerie e cantine industriali hanno segnato lo sviluppo economico della regione.

- Le Distillerie: un grande esempio di archeologia industriale. Un tempo erano un punto di riferimento per la distillazione di vinacce e la produzione di alcol.

- Cantine Sociali Abbandonate: numerose strutture vinicole sono state dismesse dopo il declino di alcune produzioni locali. Alcune di queste cantine conservano ancora grandi botti e macchinari di inizio Novecento.

- Le Fabbriche del Tabacco

L’industria del tabacco ha avuto un impatto enorme sull’economia salentina. Molte fabbriche, oggi dismesse, erano centri di lavoro per centinaia di persone, in particolare donne.

- Manifattura Tabacchi di Lecce: un grande stabilimento che per decenni ha rappresentato un fulcro dell’economia locale. Oggi è un’area in parte inutilizzata, ma potrebbe essere riqualificata per usi culturali.

- Fabbriche del tabacco nel sud Salento: molte strutture, in stato di abbandono, si trovano nei comuni di Tricase, Maglie e Nardò. Il recupero di questi edifici potrebbe valorizzare la memoria storica del settore.

- Le Cave di Pietra Lecce

L’estrazione della pietra leccese è una delle attività più antiche del Salento, ma le tecniche industriali hanno lasciato segni indelebili nel paesaggio.

- Le Cave di Cursi e Melpignano: alcune ancora attive, altre abbandonate, mostrano come l’industria della pietra abbia modificato il territorio.

- Antichi Macchinari per l’estrazione: in alcune zone si possono ancora trovare strumenti arrugginiti, come gru e carrucole, testimoni dell’epoca d’oro della lavorazione della pietra.

- Le Industrie Tessili

Nel XX secolo, il Salento ha ospitato numerose industrie tessili, molte delle quali oggi sono in stato di degrado.

- Filatoi e Lanifici di Maglie: un tempo centro produttivo importante, oggi restano solo edifici in disuso che potrebbero essere recuperati per spazi espositivi o culturali.

Il Valore del Recupero e della Riqualificazione

Il Valore del Recupero e della Riqualificazione

Il recupero delle strutture industriali abbandonate rappresenta un'opportunità unica per il Salento. Alcuni esempi virtuosi mostrano come il patrimonio industriale possa essere valorizzato:

- La Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce: Fondata nei primi anni del Novecento, la Distilleria De Giorgi è stata un pilastro dell'industria locale, specializzata nella distillazione di vinacce e produzione di alcol. Dopo la cessazione delle attività, l'edificio ha subito un significativo degrado fino a quando non è stato avviato un ambizioso progetto di recupero. Oggi, la distilleria è stata trasformata in un centro culturale polivalente, ospitando una Residenza Artistica Internazionale di Comunità dedicata al teatro, alla formazione e all'inclusione sociale. Il recupero ha incluso interventi sul giardino storico e sulle pertinenze esterne, restituendo alla comunità uno spazio verde fruibile. Sono stati restaurati edifici come lo "Spogliatoio", il "Bottai", l'"Officina" e i "Depositi", con la rimozione di elementi in amianto e il ripristino dell'ingresso da via Ferrovia.

- Le cave di Melpignano: rappresentano un altro esempio significativo di archeologia industriale nel Salento. Queste cave, da cui veniva estratta la pregiata pietra leccese,

hanno modellato il paesaggio locale e influenzato l'economia della zona. Negli ultimi anni, sono stati avviati progetti per il recupero ambientale di queste aree dismesse, trasformandole in spazi pubblici fruibili. Un esempio è l'iniziativa del Comune di Melpignano per creare un parco periurbano nell'area delle cave dismesse, con l'obiettivo di realizzare un'oasi di pace e benessere a pochi passi dal centro urbano. Il progetto prevede la riforestazione dell'area, la creazione di percorsi naturalistici, aree gioco per bambini, zone picnic e un orto didattico, utilizzando specie vegetali autoctone e sistemi di irrigazione sostenibili.

hanno modellato il paesaggio locale e influenzato l'economia della zona. Negli ultimi anni, sono stati avviati progetti per il recupero ambientale di queste aree dismesse, trasformandole in spazi pubblici fruibili. Un esempio è l'iniziativa del Comune di Melpignano per creare un parco periurbano nell'area delle cave dismesse, con l'obiettivo di realizzare un'oasi di pace e benessere a pochi passi dal centro urbano. Il progetto prevede la riforestazione dell'area, la creazione di percorsi naturalistici, aree gioco per bambini, zone picnic e un orto didattico, utilizzando specie vegetali autoctone e sistemi di irrigazione sostenibili.

Il Museo Ferroviario di Lecce è stato definito un vero gioiello dell'archeologia industriale. L'articolo evidenzia come il museo rappresenti un punto di riferimento per la memoria storica del trasporto ferroviario nella città, raccogliendo resti, macchinari e documenti d’epoca che testimoniano l’evoluzione tecnologica e sociale delle ferrovie. Attraverso esposizioni tematiche e percorsi immersivi, il museo offre un'esperienza che unisce innovazione e tradizione, valorizzando il patrimonio industriale locale e sottolineando l’importanza di preservare questa memoria per l’identità culturale del territorio.

Il Museo Ferroviario di Lecce è stato definito un vero gioiello dell'archeologia industriale. L'articolo evidenzia come il museo rappresenti un punto di riferimento per la memoria storica del trasporto ferroviario nella città, raccogliendo resti, macchinari e documenti d’epoca che testimoniano l’evoluzione tecnologica e sociale delle ferrovie. Attraverso esposizioni tematiche e percorsi immersivi, il museo offre un'esperienza che unisce innovazione e tradizione, valorizzando il patrimonio industriale locale e sottolineando l’importanza di preservare questa memoria per l’identità culturale del territorio.

Il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto (MAI), situato a Maglie, è stato istituito per valorizzare e raccontare la memoria storica industriale del territorio del Capo di Leuca. Questo territorio, noto come "Emporio del Salento meridionale", deve la sua fama all'ingegno di artigiani, imprenditori e proprietari terrieri che hanno contribuito allo sviluppo delle industrie agroalimentari e manifatturiere locali. Il museo è ospitato nell'ex fabbrica dei Fratelli Piccinno, noti ebanisti, successivamente utilizzata come magazzino per la lavorazione del tabacco. Questo edificio rappresenta un simbolo della memoria collettiva di Maglie ed è stato riconosciuto di interesse culturale nel 2003. Il MAI si articola in due sezioni principali:

Il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto (MAI), situato a Maglie, è stato istituito per valorizzare e raccontare la memoria storica industriale del territorio del Capo di Leuca. Questo territorio, noto come "Emporio del Salento meridionale", deve la sua fama all'ingegno di artigiani, imprenditori e proprietari terrieri che hanno contribuito allo sviluppo delle industrie agroalimentari e manifatturiere locali. Il museo è ospitato nell'ex fabbrica dei Fratelli Piccinno, noti ebanisti, successivamente utilizzata come magazzino per la lavorazione del tabacco. Questo edificio rappresenta un simbolo della memoria collettiva di Maglie ed è stato riconosciuto di interesse culturale nel 2003. Il MAI si articola in due sezioni principali:

- Industria di Terra d’Otranto: dedicata alla storia industriale dell'area corrispondente alle attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto.

- Maglie industriale: focalizzata sulle attività produttive che hanno reso la città un punto di riferimento nel Salento meridionale.

Oltre alle esposizioni, il museo offre una sala virtuale che illustra le attività produttive locali e la loro evoluzione tecnologica. Inoltre, il MAI propone visite guidate che esplorano il patrimonio industriale e artigianale del territorio, permettendo ai visitatori di scoprire storie e innovazioni che hanno caratterizzato la tradizione produttiva di Maglie.

Il recupero di siti industriali dismessi come la Distilleria De Giorgi, le cave di Melpignano, e la creazione di Musei dedicati, non solo preservano la memoria storica del territorio, ma offrono anche nuove opportunità culturali, sociali ed economiche. Questi progetti dimostrano come sia possibile trasformare luoghi abbandonati in spazi vitali per la comunità, promuovendo la sostenibilità ambientale e valorizzando l'identità locale.

Tuttavia, molte strutture restano inutilizzate e rischiano il totale abbandono. Un approccio orientato al recupero e al riuso potrebbe trasformare questi luoghi in spazi per il turismo culturale, musei della memoria industriale o centri artistici.

Conclusione

L’archeologia industriale del Salento è una risorsa ancora poco valorizzata, ma che potrebbe offrire nuove opportunità culturali e turistiche. Il recupero di distillerie, cave, filatoi e manifatture non solo preserverebbe la memoria storica del territorio, ma darebbe nuova vita a spazi altrimenti destinati al degrado. La sfida per il futuro sarà quella di trasformare questi luoghi in veri e propri punti di riferimento per la cultura e l’identità salentina.