Tutino, il castello che racconta il Salento tra storia, leggende ed eventi

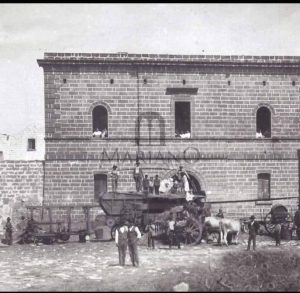

Tra i luoghi più suggestivi del Salento interno, il Castello di Tutino – oggi borgo inglobato nel comune di Tricase – rappresenta uno fra gli esempi meglio conservati di architettura fortificata tardomedievale della provincia di Lecce.

Architettura e caratteristiche materiche

Il castello conserva ancora intatte le torri angolari squadrate, tipiche della funzione difensiva tardogotica salentina, e un fosso perimetrale che risale al XV secolo. Le murature arrivano a sfiorare il metro e mezzo di spessore: un dato che racconta già da solo il ruolo militare, la necessità di resistere ad assedi, incursioni, conflitti e alla vulnerabilità dei borghi costieri alle minacce mediterranee.

Il castello conserva ancora intatte le torri angolari squadrate, tipiche della funzione difensiva tardogotica salentina, e un fosso perimetrale che risale al XV secolo. Le murature arrivano a sfiorare il metro e mezzo di spessore: un dato che racconta già da solo il ruolo militare, la necessità di resistere ad assedi, incursioni, conflitti e alla vulnerabilità dei borghi costieri alle minacce mediterranee.

È realizzato con pietra locale calcarenitica, la stessa che ritroviamo nelle architetture storiche salentine, lavorata a blocchi regolari e giuntati con estrema precisione. All’interno si riconoscono elementi di stratificazione: portali e scalinate rinascimentali, loggie che introducono verso gli ambienti nobili e segni di modifiche sette-ottocentesche dovute all’uso privato e produttivo.

Storia e passaggi di proprietà

Il Castello fu dimora dei signori feudali De Trane, successivamente dei principi Gallone e infine della famiglia Caputo, che ne mutò totalmente destinazione trasformandolo in magazzino per la pre-manifattura del tabacco: un passaggio storico tipico del Salento produttivo tra Otto e Novecento.

Leggende, simboli e tracce esoteriche

Tra le particolarità più note del Castello, spicca la presenza di un piccolo folletto scolpito nello stipite sinistro dell’ingresso al piano nobile, considerato “guardiano della soglia”, figura apotropaica e simbolica.

Nella loggia è inoltre presente il misterioso segnale detto “Centro Sacro”: non solo simbolo esoterico, ma anche rappresentazione di un antico gioco da tavola arabo, l’Alquerque (o Qrkat), antenato della dama, giunto in Europa probabilmente con i cavalieri crociati. Traccia rarissima, che colloca Tutino come nodo di contatto fra mondi mediterranei distanti.

Oggi: un luogo che vive di cultura, festival, musica e teatro

Oggi il Castello di Tutino è tornato ad essere spazio pulsante. È sede di eventi culturali, musicali, teatrali e rassegne che rinnovano il senso comunitario e la vocazione culturale del luogo.

Oggi il Castello di Tutino è tornato ad essere spazio pulsante. È sede di eventi culturali, musicali, teatrali e rassegne che rinnovano il senso comunitario e la vocazione culturale del luogo.

Eventi del 2025

- Col Favore di Minerva – festival di musica salentina

- Spiritosa a Tutino – evento culturale, gastronomico e musicale

- SUFI al Castello – cerimonia dei dervisci rotanti

- NECROFLORA – evento artistico tematico Halloween

- FRAGILE – spettacolo teatrale

- Confessioni di un lupo cattivo

- Serata di supporto ai marionettisti di Gaza

Tra i format ospitati spiccano anche attività come yoga + brunch domenicale, che aggiungono un ulteriore livello contemporaneo a un luogo storico.

Il Castello di Tutino è dunque uno di quei luoghi capaci di unire pietra, storia, mitologia, architettura, comunità e presenza contemporanea attiva. Un luogo che non “espone” soltanto memoria… ma la utilizza, la rimette in circolo e la trasmette. Salento, nella sua forma più pura.

Chianche salentine: patrimonio architettonico e identità dei borghi

Nel Salento non tutto ciò che è cultura è scritto nei libri o custodito nei musei. Una delle eredità più profonde, antiche e vive del territorio è scolpita nella pietra stessa: le chianche.

Non sono semplici lastre di pietra. Sono memoria, identità, scrittura geologica antica milioni di anni che ha modellato il paesaggio urbano e rurale salentino.

Origini e storia

Le chianche sono lastre di pietra calcarea estratte fin dall’antichità dalle cave locali. La loro presenza è antichissima: si trovano testimonianze già nell’epoca messapica e successivamente in quella romana, quando iniziarono ad essere utilizzate non solo per pavimentazioni, ma anche per delimitare spazi e costruire ambienti abitativi.

Il Salento, terra povera di legno e di materiali facilmente lavorabili, ha trovato nella pietra locale una forma di ricchezza. Qui la pietra non è solo materia: è risorsa strategica che ha determinato l’architettura e il modo stesso di abitare.

Leggende e simbologie

Leggende e simbologie

Molti racconti popolari legati alle chianche collegano questa pietra all’idea di protezione.

Si diceva che una chianca ben posizionata nella soglia di casa proteggesse dalle negatività e dal malocchio.

E che chi costruiva con la pietra locale avrebbe sempre avuto radicamento e stabilità, perché “la casa fatta di questa terra non ti tradisce”.

Ancora oggi nelle masserie abbandonate o nelle vecchie pajare, le chianche che rimangono in piedi sembrano confermare questa leggenda.

Utilizzi nel passato

-

pavimentazione di cortili, strade, vicinati e piazze

-

coperture a secco di pajare e trulli rurali

-

scale esterne e ingressi delle masserie

-

elementi di protezione per pozzi, frantoi ipogei, canalizzazioni

Erano materiali ecologici ante litteram, ricavati dal territorio, lavorati a mano e posati senza colle chimiche.

Utilizzo contemporaneo

Oggi le chianche sono diventate sinonimo di pregio e autenticità, ricercatissime nel restauro di immobili storici e nella creazione di ambienti contemporanei di design.

Vengono reinserite in:

-

ristrutturazioni farmhouse / masserie di lusso

-

pavimentazioni di B&B, dimore storiche, relais e case vacanza

-

living moderni che cercano stile mediterraneo minimal

-

boutique hotel e hospitality slow

-

pavimentazione delle strade nei centri storici dei paesi salentini, mantenendo l’atmosfera originale dei borghi e preservando l’identità architettonica locale

Sono considerate materiale sostenibile perché durevole, naturale, non replicabile industrialmente.

Architettura e identità

Architettura e identità

L’architettura salentina non esiste senza le sue pietre.

La chianca è la materia che ha imposto uno stile: essenziale, pulito, resistente, legato alla luce e alle tonalità chiare del bianco che riflette il mare.

Dove c’è chianca c’è riconoscibilità.

È un tratto identitario che collega passato, presente e futuro.

Visione per il futuro delle chianche

Il tema centrale nei prossimi anni sarà la tutela.

Troppa esportazione fuori dal territorio negli ultimi decenni ha impoverito alcune aree e aumentato i costi locali. Servirà una gestione più consapevole:

-

valorizzare cave storiche dismesse con percorsi culturali

-

sostenere artigiani locali nella lavorazione manuale

-

favorire l’utilizzo per restauro invece che sostituzione industriale

-

creare marchi territoriali di tracciabilità

La chianca può essere non solo elemento decorativo, ma asset turistico-culturale educativo.

Può diventare racconto da vivere nelle case, nelle piazze, nei resort, in percorsi museali all’aperto.

Il futuro potrà essere virtuoso se verrà riconosciuta come ciò che è realmente: un patrimonio irripetibile, una pietra che racconta.

E il Salento, attraverso di lei, continuerà a raccontarsi per secoli.

L’enigma degli Anelli di Arneo: dove si nasconde l’Atlantide salentina

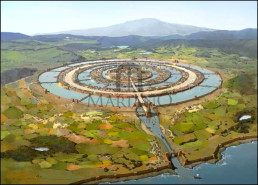

Nel cuore del Salento, tra gli uliveti e le campagne di Nardò, si cela uno dei luoghi più enigmatici e affascinanti della Puglia: i cosiddetti Anelli di Arneo. Un vasto complesso di strutture concentriche, visibili principalmente dall’alto, che hanno suscitato l’interesse di archeologi, geologi e appassionati di storia del territorio.

La loro forma perfetta, quasi geometrica, ricorda l’antica descrizione di Atlantide, la mitica città a cerchi di terra e acqua narrata da Platone. Da qui il soprannome che li accompagna ormai da anni: l’Atlantide salentina.

Una scoperta nata da un’intuizione

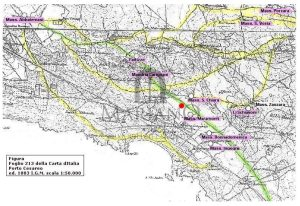

La segnalazione ufficiale del sito si deve a Oreste Caroppo, studioso e ambientalista salentino, che nel 2012, osservando fotografie aeree del Geoportale Nazionale, notò la presenza di grandi cerchi nel terreno tra Masseria Santa Chiara e Masseria Maramonti, nel feudo di Nardò, a pochi chilometri da Torre Lapillo.

La segnalazione ufficiale del sito si deve a Oreste Caroppo, studioso e ambientalista salentino, che nel 2012, osservando fotografie aeree del Geoportale Nazionale, notò la presenza di grandi cerchi nel terreno tra Masseria Santa Chiara e Masseria Maramonti, nel feudo di Nardò, a pochi chilometri da Torre Lapillo.

Affascinato da quelle forme, Caroppo decise nel 2019 di effettuare un sopralluogo. Fu proprio allora che individuò frammenti ceramici, ossa e un’ansa di vasellame a rocchetto forato, tutti elementi che indicavano una frequentazione umana antichissima, databile tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro.

Il terreno, di un tipico colore nero — come in molti siti protostorici del Salento — e la disposizione concentrica delle strutture, spinsero Caroppo a ipotizzare che si trattasse di un villaggio o insediamento arcaico, forse fortificato, utilizzato per secoli e poi scomparso nel tempo.

Un paesaggio di cerchi e memorie

Gli anelli si estendono su oltre due chilometri quadrati e, in alcuni casi, superano i 100 metri di diametro. Sono formati da terrapieni e, probabilmente, da fossati concentrici che delimitavano aree interne, oggi visibili attraverso differenze cromatiche nel terreno.

Gli anelli si estendono su oltre due chilometri quadrati e, in alcuni casi, superano i 100 metri di diametro. Sono formati da terrapieni e, probabilmente, da fossati concentrici che delimitavano aree interne, oggi visibili attraverso differenze cromatiche nel terreno.

La loro organizzazione così regolare, insieme alla presenza di tracce viarie e del passaggio dell’antica Via Traiana Salentina, suggerisce che l’area fosse un punto nodale nelle reti di comunicazione e di scambio tra la costa e l’entroterra.

Un abitante del luogo, incontrato da Caroppo durante il sopralluogo, confermò che quella strada sterrata che costeggia gli anelli è ancora oggi conosciuta come “la romana via Traiana”, un tratto dell’antica arteria che collegava Nardò ad Avetrana, passando proprio per la contrada Arneo.

Un paesaggio tra storia e mito

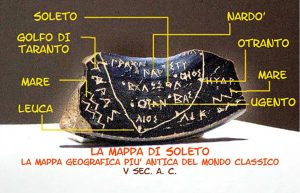

L’ipotesi più affascinante è che gli Anelli di Arneo possano coincidere con l’antica città messapica di Graxa (ΓΡΑΧΑ), indicata nella

L’ipotesi più affascinante è che gli Anelli di Arneo possano coincidere con l’antica città messapica di Graxa (ΓΡΑΧΑ), indicata nella celebre Mappa di Soleto del VI-V secolo a.C., una delle più antiche rappresentazioni del Salento.

celebre Mappa di Soleto del VI-V secolo a.C., una delle più antiche rappresentazioni del Salento.

Se così fosse, il sito di Arneo sarebbe uno dei pochi punti dove archeologia, toponomastica e geografia antica si incontrano, testimoniando la continuità tra i centri costieri — come Scalo di Furno e Li Schiavoni — e l’entroterra salentino.

Proprio a Scalo di Furno, a soli 3,5 km dal sito, gli scavi degli anni ’60 portarono alla luce ceramiche micenee, statuette votive, resti di sacrifici animali e un frammento con il nome messapico “Thana”, identificato come la dea Diana o Atena.

La vicinanza tra questi siti rafforza l’idea che Arneo fosse parte di un sistema di insediamenti protostorici con funzioni difensive, rituali e commerciali, disposti lungo la costa ionica.

Atlantide salentina: una visione simbolica

Il paragone con Atlantide non è solo suggestivo, ma anche simbolico. Platone descrive la città perduta come un luogo di armonia, costruito su cerchi concentrici di terra e acqua, con un centro sacro dedicato a Poseidone.

centro sacro dedicato a Poseidone.

Gli Anelli di Arneo, pur senza canali d’acqua, mostrano una pianificazione geometrica e simbolica simile: una disposizione circolare che poteva rappresentare il cosmo, la comunità o il potere. Alcuni studiosi ipotizzano che le diverse fasce potessero distinguere aree residenziali, spazi cerimoniali e zone produttive.

Come scrive Caroppo nella sua relazione: “Avevamo allora a nutrimento della nostra fantasia una arcaica Atlantide salentina lì nascosta in un vastissimo seminativo?”

Un’immagine potente che sintetizza il mistero e il fascino di questo luogo.

Un patrimonio minacciato

Nonostante il valore storico e paesaggistico, l’area degli Anelli di Arneo è oggi minacciata da progetti di impianti fotovoltaici industriali che coprirebbero circa 100 ettari di terreno.

La realizzazione di pannelli e infrastrutture accessorie rischierebbe di compromettere irreversibilmente le tracce archeologiche presenti nel sottosuolo, vanificando anni di studi e ricerche.

L’appello di Caroppo e di numerosi studiosi è chiaro: proteggere e valorizzare l’area come sito archeologico di interesse scientifico, inserendola in percorsi di tutela condivisi con le comunità locali.

Un gesto di civiltà e memoria, che unirebbe la ricerca storica alla sostenibilità ambientale vera, lontana da logiche speculative.

Un laboratorio di storia e paesaggio

Gli Anelli di Arneo non sono solo resti di un passato remoto: sono una finestra sulla relazione antica tra uomo e ambiente, sull’organizzazione territoriale delle comunità protostoriche e sulla continuità culturale del Salento.

Rappresentano un laboratorio vivente dove la scienza si intreccia al mito, la terra racconta le sue stratificazioni e il cielo riflette la geometria dei cerchi perduti.

Preservarli significa difendere un patrimonio unico, testimonianza della capacità umana di modellare lo spazio secondo logiche funzionali e simboliche.

L’“Atlantide salentina” non è scomparsa: attende soltanto di essere riconosciuta, studiata e restituita alla sua storia.

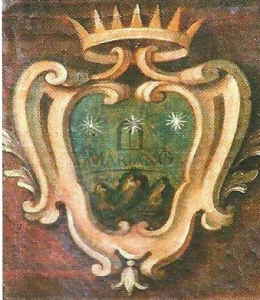

L’araldica nascosta tra i vicoli del Salento antico

Un linguaggio antico nel cuore della Terra d’Otranto

Nel Salento, la storia non si legge soltanto nei documenti, ma si osserva nelle pietre.

Nel Salento, la storia non si legge soltanto nei documenti, ma si osserva nelle pietre.

Sui portali dei palazzi nobiliari, nelle chiese barocche, sui sigilli comunali e nelle chiavi di volta, compaiono figure di leoni, alberi, tori e serpenti: segni di un linguaggio antico, quello dell’araldica, che per secoli ha rappresentato la voce visiva del potere, della fede e dell’identità collettiva.

L’araldica, nata nel Medioevo come strumento di riconoscimento dei cavalieri, divenne presto un linguaggio simbolico raffinato, capace di raccontare genealogie, gesta e virtù.

Nella Terra d’Otranto, e dunque nel Salento, trovò un terreno fertile: una società dove nobiltà, clero e comunità civiche facevano del simbolo una dichiarazione pubblica della propria storia.

Stemmi civici e Gentilizi: due volti della stessa eredità

Nel Salento si possono ancora ammirare due grandi categorie di stemmi:

-

Gli stemmi gentilizi, appartenenti alle famiglie nobili e notabili del territorio — come i Capece, i Guarini, i Personè, i Pignatelli e i Tafuri — scolpiti su portali, altari o tombe di famiglia.

-

Gli stemmi civici, adottati dai comuni per rappresentare la propria identità collettiva.

Entrambi gli emblemi raccontano la storia locale, con uno stile spesso influenzato dal barocco leccese, che seppe trasformare la simbologia araldica in autentiche sculture decorative.

Casarano: l’albero e il serpente, un simbolo tra fede e mistero

Tra i simboli più affascinanti della penisola salentina spicca quello di Casarano, raffigurante un albero avvolto da un serpente.

Utilizzato da secoli e ufficializzato con decreto nel 1993, questo emblema ha suscitato numerose interpretazioni: per alcuni rappresenta l’albero della conoscenza del bene e del male, per altri un’allegoria della Carità, richiamata dall’iscrizione “CHARITAS” scolpita sulla chiave di volta della chiesetta della Madonna della Campana (1642).

L’albero e il serpente sono oggi simbolo identitario della città, presenti sul sigillo comunale, sulla torre dell’orologio e negli edifici pubblici.

Veglie e i De Dominicis: la nobiltà raccontata in pietra

Veglie e i De Dominicis: la nobiltà raccontata in pietra

A Veglie, la facciata di un’antica casa in via Spani reca lo stemma della famiglia De Dominicis, scolpito nel 1732 per celebrare un matrimonio.

Due leoni rampanti sostengono un’alabarda sormontata da stelle, simbolo di forza, coraggio e ascendenza nobiliare.

L’arma, di origine valenciana, testimonia le influenze straniere che si intrecciarono con le famiglie salentine nel Seicento e Settecento.

Taurisano e i Montano: lo stemma che parla

A Taurisano, un portale datato 1578 conserva lo stemma dei Montano (o Montani): tre monti sormontati da rose rosse.

È un classico esempio di stemma parlante, in cui il simbolo (i monti) richiama direttamente il nome della famiglia (Montano).

Questo motivo, frequente nell’araldica italiana, esprime la stabilità e la solidità del casato, mentre le rose aggiungono un significato di purezza e nobiltà spirituale.

Nardò: il toro mitico e la fierezza del popolo neretino

Nardò: il toro mitico e la fierezza del popolo neretino

Tra gli stemmi civici più suggestivi del Salento vi è quello di Nardò, in uso da secoli e riconosciuto ufficialmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 1952.

La blasonatura recita:

“D’argento, al toro di rosso contornato d’oro, sulla pianura erbosa, con la zampa anteriore destra sollevata, su di uno zampillo d’acqua. Sotto lo scudo su lista bifida d’argento, la scritta in nero: TAURO NON BOVI. Ornamenti esteriori da Città.”

Il toro richiama le mitiche origini greche della città. Secondo la leggenda, Zeus si trasformò in toro bianco per rapire Europa, figlia del re fenicio Agenore; dalla loro unione nacque Minosse, re di Creta.

Il fratello di Europa, Japige, fondò la tribù japigia, dalla quale discenderebbero i primi abitanti di Neriton, l’antica Nardò.

Il motto “Tauro non bovi” — “Toro, non bue” — esprime la fierezza e la dignità del popolo neretino.

Il toro, con la zampa anteriore sollevata, fa scaturire uno zampillo d’acqua, chiaro riferimento all’origine del toponimo “Nardò”, che secondo alcuni deriverebbe dal termine illirico nar, cioè “acqua”, in allusione alla ricca falda acquifera del territorio.

Attorno a questo simbolo si sono tramandate numerose leggende fondative.

Una racconta che, dopo la distruzione del casale di Nereto da parte dei Saraceni, i profughi vagassero in cerca di un nuovo luogo in cui stabilirsi: un toro della colonna, improvvisamente, iniziò a raspare il terreno, facendo sgorgare acqua.

I coloni interpretarono il segno come un dono divino e fondarono la nuova città proprio in quel punto.

Un’altra leggenda, invece, narra che durante una battaglia contro gli invasori saraceni, l’intervento miracoloso di un toro ribaltò le sorti del conflitto: da allora, l’animale fu scelto come simbolo di forza, coraggio e salvezza.

Stemmi parlanti e simboli condivisi

Il Salento è una galleria a cielo aperto di stemmi parlanti, allegorie religiose e figure mitiche.

Dai tori e serpenti agli alberi e leoni, ogni emblema custodisce un racconto: una genealogia, una leggenda, o un ricordo di fede.

Le famiglie nobili e le comunità civiche fecero di questi simboli un linguaggio condiviso, capace di unire in un solo segno la memoria del passato e l’identità del presente.

Gli stemmi “minori”: memoria visiva della società salentina

Un aspetto affascinante emerso dagli studi più recenti è la diffusione dell’araldica anche oltre i confini della nobiltà.

Nella penisola salentina, molte famiglie borghesi o notabili adottarono stemmi per distinguersi e affermare la propria identità, in un contesto — quello del Regno di Napoli — dove non esisteva una legge che riservasse il privilegio araldico alle sole classi aristocratiche.

Esemplare il caso di Manduria, dove su un edificio del XVI secolo in via Marco Gatti n. 5 è stato individuato un basilisco scolpito.

Esemplare il caso di Manduria, dove su un edificio del XVI secolo in via Marco Gatti n. 5 è stato individuato un basilisco scolpito.

L’analisi araldica ha permesso di attribuirlo alla famiglia Basile, in un tipico caso di arma parlante (la figura del basilisco rimanda al cognome).

Simili esempi, come la pianta di carciofo della famiglia Carcioffa, dimostrano come l’araldica popolare fosse anche un mezzo di auto-affermazione e orgoglio familiare.

A Nardò, un recente censimento ha identificato 108 stemmi tra civili e religiosi, documentandone posizione, cronologia e blasonatura.

Questi dati rivelano che l’araldica non è solo arte decorativa, ma anche strumento storico e urbanistico, utile per comprendere l’evoluzione delle città e delle relazioni tra famiglie, chiese e potere locale.

In questo senso, ogni stemma murato diventa una mappa visiva della memoria urbana: riconoscerlo significa risalire alle origini di un edificio, di una confraternita o di un intero quartiere.

Conclusione: la storia scolpita nella pietra

Osservare gli stemmi del Salento significa leggere un libro inciso nella pietra.

Dietro ogni figura araldica si nasconde un frammento di storia — la devozione di un popolo, l’orgoglio di una città, il potere di una famiglia o la fantasia di un artista barocco.

L’araldica salentina non è solo un’eredità del passato: è una mappa simbolica del territorio, una voce che continua a parlare, testimoniando la vitalità culturale di una terra dove la pietra diventa memoria e mito.

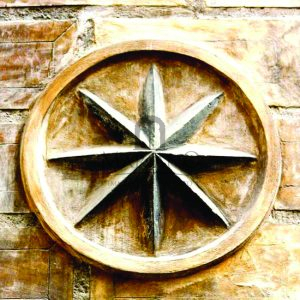

Simboli nascosti del Salento: la stella a otto punte

1. Introduzione

Nel Salento, terra di pietra e luce, ogni portale, arco o facciata sembra raccontare una storia.

Tra i tanti segni che arricchiscono i centri storici, ce n’è uno che appare come una firma misteriosa, una decorazione che attraversa i secoli: la stella a otto punte.La si scorge scolpita sopra un arco barocco, incisa nella chiave di volta di un portale o perfino nella pavimentazione di una piazza.

Non è solo un elemento ornamentale: è un simbolo antico, carico di significati che parlano di protezione, orientamento e armonia, e che lega luoghi apparentemente distanti come Presicce, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto e San Cesario di Lecce.

2. Origini di un simbolo universale

La stella a otto punte è uno dei simboli più antichi dell’umanità e, nel corso della storia, ha assunto significati diversi:

-

Mesopotamia: simbolo di Ishtar, dea dell’amore e della guerra, rappresentava la potenza e l’equilibrio cosmico.

-

Tradizione cristiana: la stella si trasforma nella stella di Betlemme, segno di guida e rivelazione divina.

-

Architettura medievale e rinascimentale: diventa un elemento apotropaico, inciso sulle case per proteggere gli abitanti dal male e dal malocchio.

Nel Salento, regione di frontiera e di scambi culturali, la stella arriva attraverso rotte commerciali, pellegrinaggi e contaminazioni artistiche, fondendosi con lo stile locale fino a diventare un elemento distintivo di molte architetture nobiliari e religiose.

Curiosità: la stella a otto punte è spesso associata anche agli ordini cavallereschi, in particolare quello di Malta, che ebbe una forte influenza nel Mediterraneo.

3. La stella a otto punte come segno di protezione nel Salento

Nelle comunità salentine la stella non era solo decorazione, ma simbolo di protezione.

Nelle comunità salentine la stella non era solo decorazione, ma simbolo di protezione.

Veniva scolpita sopra i portali delle dimore più importanti o incisa nei centri religiosi per tenere lontane le avversità e garantire prosperità.

-

I quattro punti cardinali e i quattro elementi naturali (terra, acqua, aria, fuoco) rappresentano l’ordine e l’armonia.

-

L’intersezione delle linee richiama il concetto di equilibrio tra mondo terreno e spirituale.

-

Nel linguaggio popolare, era vista come “stella guida”, in grado di illuminare il cammino delle famiglie e della comunità.

Un esempio concreto di quanto la stella sia radicata nell’identità salentina è dato dal Comune di San Cesario di Lecce, dove compare nello stemma e nel gonfalone ufficiale.

In questo contesto non è solo un motivo ornamentale, ma un segno civico e collettivo, simbolo di appartenenza e di continuità storica.

4. Itinerario tra tre luoghi simbolo

Presicce – La stella che veglia sulle case nobiliari

A Presicce, conosciuta come la “città degli ipogei”, la stella a otto punte si ritrova sulle facciate dei palazzi nobiliari, spesso scolpita sopra i portali.

Passeggiando tra i vicoli, la si nota su chiavi di volta e cornici, segno di una committenza che voleva proteggere la famiglia e ostentare al tempo stesso ricchezza e cultura.

Da cercare:

-

Palazzo Ducale, dove la stella appare tra motivi barocchi.

-

Alcune case lungo via della Chiesa e via Gramsci, con stelle scolpite su archi d’ingresso.

Castrignano dei Greci – La stella nella piazza, cuore della comunità

Nel centro di Castrignano dei Greci, piccolo borgo della Grecìa Salentina, la stella non si trova su una facciata, ma incisa nel selciato della piazza principale.

Qui diventa un simbolo collettivo, posto al centro della vita pubblica, punto di ritrovo e di orientamento, come un antico “ombelico” del paese.

Significato: la collocazione a terra richiama il legame con la comunità e con le tradizioni arbëreshë e grike, espressione della multiculturalità salentina.

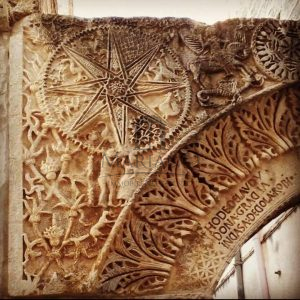

Corigliano d’Otranto – L’arco Lucchetti e l’enigma scolpito

Corigliano d’Otranto – L’arco Lucchetti e l’enigma scolpito

Tra i monumenti più affascinanti del Salento c’è l’arco Lucchetti a Corigliano d’Otranto, capolavoro di scultura popolare risalente al 1492.

Tra le decorazioni che lo arricchiscono spiccano simboli misteriosi, tra cui una stella a otto punte.

In questo caso la stella non è solo decorativa, ma criptica, parte di un linguaggio allegorico che mescola religione, astrologia e cultura contadina.

Curiosità: l’arco è così ricco di figure e segni che viene spesso definito una “pagina di pietra” da decifrare.

5. Dal passato al presente: la stella come identità

Oggi la stella a otto punte sta tornando a vivere in forme nuove:

-

Artigianato locale: ceramisti, tessitori e scalpellini la riprendono nei loro lavori, trasformandola in gioielli, piatti decorativi e opere in pietra leccese.

-

Design contemporaneo: alcuni architetti la integrano nei pavimenti e nelle facciate di case moderne, come ponte tra tradizione e innovazione.

-

Turismo culturale: i visitatori possono scoprire questo simbolo seguendo piccoli itinerari tematici nei borghi salentini.

Guardare la stella oggi significa ritrovare un legame con la memoria collettiva: è un segno che ci ricorda come arte e architettura possano raccontare storie di comunità.

Le volte a spigolo ottagonali: architettura e simbolismo

Il legame con la stella a otto punte si ritrova anche nella struttura architettonica delle volte a spigolo ottagonali, tipiche di alcune dimore storiche e palazzi nobiliari del Salento.

Queste coperture, caratterizzate da otto spigoli che si incontrano al centro, richiamano la stessa simbologia della stella: equilibrio, orientamento e armonia.

Oltre a essere una soluzione tecnica che permette di distribuire i pesi in modo uniforme, hanno un forte valore estetico e simbolico, trasformando l’ambiente sottostante in uno spazio quasi sacro, dove architettura e spiritualità si fondono.

Camminando sotto una di queste volte, si ha la sensazione di trovarsi al centro di una stella di pietra, circondati da una geometria che racconta secoli di storia.

6. Leggende e storie locali

Una leggenda racconta che la prima stella fu scolpita sul portale di una masseria ai margini del borgo da un maestro scalpellino venuto da Lecce.

Si dice che, durante una notte di tempesta, la luce della luna colpì la stella e guidò i contadini dispersi nella campagna verso un luogo sicuro.

Da allora, ogni famiglia che costruiva una nuova casa voleva la stella protettrice sulla propria dimora, come segno di sicurezza e prosperità.

7. Conclusione

Nel Salento, la stella a otto punte è molto più di un motivo ornamentale:

è luce scolpita nella pietra, memoria di viaggi e incontri, segno di protezione e di appartenenza.Cercarla tra i vicoli di Presicce, nella piazza di Castrignano dei Greci, sull’arco Lucchetti di Corigliano d’Otranto o nello stemma di San Cesario di Lecce significa seguire un filo invisibile che unisce passato e presente, cielo e terra, arte e vita quotidiana.

Maru: il peperoncino salentino tra storia, leggende e architettura

Il Salento non è solo terra di mare e di barocco: è anche terra di sapori intensi, di profumi mediterranei e di simboli che raccontano identità e appartenenza. Tra questi, il peperoncino – il “maru” in dialetto salentino – occupa un posto speciale, capace di legarsi alla cultura popolare, all’architettura e persino alle leggende tramandate di generazione in generazione.

Origini e storia del peperoncino nel Salento

Origini e storia del peperoncino nel Salento

Il peperoncino arriva in Europa dopo la scoperta dell’America, ma nel Salento trova subito terreno fertile. Coltivato negli orti di campagna e nei giardini delle case a corte, diventa presto ingrediente fondamentale della cucina contadina: povera negli ingredienti, ma ricca di sapore. Non solo condimento: il peperoncino è stato a lungo considerato anche un “amuleto naturale”, simbolo di protezione contro il malocchio, tanto che in molte case salentine lo si appendeva alle porte o alle finestre, spesso intrecciato a grappoli che ricordano le collane di corallo.

Simboli e leggende

La forma allungata e il colore rosso vivo hanno reso il peperoncino un potente segno di fertilità e di energia vitale. Leggende popolari raccontano che portarne uno in tasca o appenderne un mazzetto in cucina aiutasse a tenere lontana la sfortuna. In alcuni paesi del Salento, il peperoncino veniva persino intrecciato con l’aglio e appeso sotto gli archi delle masserie o accanto ai pozzi, come simbolo di protezione delle scorte alimentari e dei raccolti.

Architettura e cultura del peperoncino

Nel Salento il peperoncino non è solo un ingrediente della cucina o un amuleto: è parte integrante della scenografia architettonica dei paesi.

- Facciate bianche e grappoli rossi: nelle case a corte e nelle masserie, i peperoncini venivano appesi in lunghe trecce (“nzerti”) e lasciati essiccare sui muri bianchi in calce. Questo contrasto cromatico – il bianco candido della pietra e il rosso vivo del peperoncino – è diventato quasi un segno distintivo del paesaggio urbano salentino.

- Corti e balconi: nelle dimore storiche con loggiati o balconi in pietra leccese, i peperoncini venivano appesi come veri e propri “ornamenti naturali”. A volte, insieme a corone d’aglio o rametti di ulivo, formavano decorazioni che univano utilità, protezione e bellezza.

- Elementi apotropaici: in alcune masserie fortificate, accanto alle nicchie votive dedicate ai santi o alle Madonne, si potevano trovare grappoli di peperoncino appesi alle porte delle stalle o dei granai. Servivano non solo a scacciare gli insetti, ma anche come protezione simbolica contro il “malocchio” e le invidie.

Questa presenza del peperoncino nelle architetture domestiche e rurali è un tratto identitario che racconta la fusione tra funzione pratica e significato simbolico.

Leggende e storie antiche sul peperoncino in Salento

Leggende e storie antiche sul peperoncino in Salento

Il peperoncino è legato a numerose credenze popolari che, pur avendo radici comuni al Sud Italia, nel Salento hanno assunto sfumature particolari:

- Il peperoncino contro la “jettatura” A Lecce, già nell’Ottocento, i venditori di piazza portavano sempre in tasca un peperoncino secco. Serviva a difendersi dalla “jettatura” (malocchio), soprattutto quando si maneggiavano soldi o si concludevano affari. Ancora oggi molti anziani custodiscono un mazzetto di peperoncini accanto ai portafogli o appesi in cucina.

- Il rito delle nozze In alcuni paesi del Capo di Leuca, esisteva l’usanza di regalare agli sposi un “nzerto” di peperoncini da appendere all’ingresso della nuova casa. Simbolo di fertilità e passione, serviva a proteggere la coppia e ad augurare prosperità.

- La leggenda del contadino di Ruffano Una storia popolare narra di un contadino di Ruffano che, stanco dei furti nei suoi campi, cominciò a piantare file di peperoncini rossi intorno all’orto. Si dice che i ladri, spaventati dal fuoco che il frutto portava in bocca e convinti avesse poteri magici, smisero di avvicinarsi. Da allora, il peperoncino è considerato nel paese un simbolo di protezione e abbondanza – forse proprio alla radice del legame che oggi Ruffano celebra con il suo “Maru”.

- Il peperoncino e i pescatori Lungo le coste, i pescatori solevano appendere grappoli di peperoncino alle barche o alle reti per proteggersi dalle tempeste e attirare buona sorte. Alcuni racconti marinari dicono che, durante le notti di luna piena, i riflessi rossi dei peperoncini appesi brillassero come fuochi fatati, guida simbolica per il ritorno a casa.

Un patrimonio da vivere (anche abitandolo)

Il peperoncino, con la sua energia e vitalità, diventa metafora perfetta del Salento: autentico, forte, inconfondibile. Chi sceglie di acquistare una casa qui non porta con sé solo un immobile, ma entra a far parte di una cultura viva, fatta di sapori, leggende e feste di comunità. Immaginatevi a vivere in un’antica dimora con cortile a corte, dove appendere grappoli di peperoncino che si accendono di rosso contro il bianco della calce: un dettaglio semplice, ma capace di raccontare una storia millenaria.

Note di libertà e sapori di primavera nel Salento

Il Salento, con la sua alchimia di natura incantevole e saperi antichi, e profondo senso di comunità, diventa la cornice ideale per celebrare due ricorrenze fondamentali del calendario italiano: il 25 aprile, Festa della Liberazione, e il 1° maggio, Festa del Lavoro. Queste date, che uniscono memoria storica e impegno civile, si trasformano in occasione per esplorare il territorio con occhi nuovi, tra eventi culturali, feste popolari e momenti di puro relax immersi nella natura.

25 aprile: memoria condivisa e rinascita primaverile

25 aprile: memoria condivisa e rinascita primaverile

Il 25 aprile commemora la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo nel 1945. In tutto il Salento si svolgono cerimonie istituzionali e iniziative promosse da scuole, associazioni culturali e amministrazioni locali. A Lecce, cuore barocco del territorio, si tiene la tradizionale parata commemorativa in Piazza Partigiani, con il coinvolgimento di studenti e gruppi musicali, mentre mostre fotografiche e letture sceniche ricordano i protagonisti salentini della Resistenza.

Molto sentite anche le celebrazioni nei piccoli borghi come Maglie, Tricase, Galatina e Nardò, dove la storia locale si intreccia con i racconti delle famiglie e la memoria diventa viva tra le strade del centro storico.

Tradizioni che uniscono: eventi e folklore del 25 aprile

Ma la primavera salentina è anche sinonimo di festa. A Pescoluse, lungo le coste del basso Salento, si rinnova l’appuntamento con la Giornata dell’Aquilone, una manifestazione che da oltre 25 anni celebra la libertà con aquiloni colorati, giochi per bambini, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli di artisti di strada. Un’atmosfera di leggerezza e partecipazione che coinvolge intere famiglie.

Nelle campagne tra Lecce e Squinzano, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate ospita la Fiera "Lu Panieri", un evento che ricostruisce gli antichi mestieri salentini e offre laboratori artigianali, stand gastronomici e spettacoli tradizionali. Un’occasione per gustare i sapori più autentici del territorio: pittule, pezzetti di cavallo, frise con pomodoro e olio novo, il tutto accompagnato da musica popolare e pizzica dal vivo.

Nelle campagne tra Lecce e Squinzano, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate ospita la Fiera "Lu Panieri", un evento che ricostruisce gli antichi mestieri salentini e offre laboratori artigianali, stand gastronomici e spettacoli tradizionali. Un’occasione per gustare i sapori più autentici del territorio: pittule, pezzetti di cavallo, frise con pomodoro e olio novo, il tutto accompagnato da musica popolare e pizzica dal vivo.

A Castro, nel suggestivo scenario della costa adriatica, si svolge la Festa della Madonna dell’Annunziata, un evento che coniuga spiritualità e spettacolo: la processione a mare, la benedizione delle barche, i fuochi d’artificio sul porto e la sagra con piatti a base di pesce fresco attirano centinaia di visitatori ogni anno.

Una pausa nella natura: il ponte tra relax e scoperta

Il ponte del 25 aprile è anche il momento ideale per concedersi un weekend tra natura e relax. I parchi naturali del Salento, come Le Cesine (WWF), il Parco di Rauccio, o l’Oasi dei Laghi Alimini, offrono itinerari a piedi, in bici o a cavallo, immersi tra uliveti secolari, dune costiere e paesaggi lacustri. Le agenzie locali propongono escursioni guidate che uniscono natura e cultura, come la visita alla Grotta Zinzulusa o alla Grotta dei Cervi a Porto Badisco.

Il ponte del 25 aprile è anche il momento ideale per concedersi un weekend tra natura e relax. I parchi naturali del Salento, come Le Cesine (WWF), il Parco di Rauccio, o l’Oasi dei Laghi Alimini, offrono itinerari a piedi, in bici o a cavallo, immersi tra uliveti secolari, dune costiere e paesaggi lacustri. Le agenzie locali propongono escursioni guidate che uniscono natura e cultura, come la visita alla Grotta Zinzulusa o alla Grotta dei Cervi a Porto Badisco.

Per le famiglie, immancabile è una sosta a La Rusciulara, nei pressi di Lecce: una masseria didattica dove i bambini possono cavalcare pony, scoprire gli animali della fattoria e partecipare a laboratori del pane e della pasta.

1° maggio: musica, impegno e antiche tradizioni

La Festa dei Lavoratori nel Salento è un momento di aggregazione e festa. A Tricase si tiene il consueto 1° Maggio Festival, una maratona musicale con artisti locali e ospiti nazionali, laboratori creativi, mercatini artigianali e food truck che animano la villa comunale per tutta la giornata.

A Diso, la giornata è dedicata alla spiritualità con la festa patronale e una processione molto sentita, accompagnata da luminarie e concerti bandistici. A Gallipoli, il lungomare ospita eventi sportivi e raduni di auto d’epoca, oltre a stand gastronomici dedicati alla cucina marinara.

A Diso, la giornata è dedicata alla spiritualità con la festa patronale e una processione molto sentita, accompagnata da luminarie e concerti bandistici. A Gallipoli, il lungomare ospita eventi sportivi e raduni di auto d’epoca, oltre a stand gastronomici dedicati alla cucina marinara.

Particolarmente affascinante è la Festa de lu Màscìu a Sannicola, un’antica celebrazione dell’amore e della primavera. Ragazzi in costume d’epoca percorrono le vie del paese con carretti addobbati, cantando serenate e distribuendo frutti e fiori simbolo di fertilità e rinascita. Il corteo termina alla Serra di San Mauro, dove si svolgono pic-nic, canti e danze fino al tramonto.

Gusto, arte e bellezza: il Salento da vivere

Durante questi giorni festivi, molte strutture ricettive offrono pacchetti esperienziali che uniscono soggiorno, enogastronomia e visite guidate. Dai corsi di cucina salentina ai tour enologici nelle cantine del Negroamaro e del Primitivo, il Salento accoglie i visitatori con la sua ospitalità sincera.

visite guidate. Dai corsi di cucina salentina ai tour enologici nelle cantine del Negroamaro e del Primitivo, il Salento accoglie i visitatori con la sua ospitalità sincera.

Da non perdere una visita ai centri storici di Lecce, Otranto, Specchia e Galatina, dove chiese barocche, palazzi storici e botteghe artigiane raccontano l’anima autentica del territorio. Oppure, per chi cerca la prima tintarella di stagione, le spiagge di Torre dell’Orso, Porto Cesareo e Punta Prosciutto offrono sabbia finissima e acque cristalline, ideali per un anticipo d’estate.

Conclusione: due feste, mille modi di viverle

Che siate alla ricerca di una pausa rigenerante, di emozioni culturali o di sapori genuini, il 25 aprile e il 1° maggio in Salento offrono un ventaglio di possibilità per ogni tipo di viaggiatore. Qui, tra memoria e festa, si rinnova ogni anno l’incontro tra tradizione e futuro, sotto il sole di una terra che non smette mai di sorprendere.

Case del Futuro: Come la Tecnologia Sta Cambiando il Settore Immobiliare in Salento

Il settore immobiliare sta vivendo una rivoluzione grazie alla tecnologia, e anche in Salento l’innovazione sta trasformando il modo in cui acquistiamo, vendiamo e viviamo le nostre case. Dai materiali ecosostenibili alle smart home, passando per la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, il futuro dell’immobiliare è già qui. Scopriamo insieme come la tecnologia sta ridefinendo il concetto di abitare.

- Smart Home: Case Intelligenti per una Vita più Connessa

Le case del futuro sono sempre più intelligenti, grazie a dispositivi IoT (Internet of Things) che permettono di gestire illuminazione, temperatura, sicurezza e consumi energetici direttamente dallo smartphone. In Salento, dove il clima è una risorsa preziosa, i sistemi domotici possono ottimizzare il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale, riducendo i costi energetici e migliorando il comfort abitativo.

Tecnologie più diffuse:

- Termostati intelligenti per regolare la temperatura in base alle abitudini quotidiane

- Sistemi di illuminazione smart per ridurre gli sprechi

- Serrature digitali e videocamere di sorveglianza per una sicurezza avanzata

- Realtà Virtuale e Tour 3D: Visite Immobiliari a Distanza

La realtà virtuale sta rivoluzionando il mercato immobiliare, permettendo agli acquirenti di visitare gli immobili senza doversi spostare fisicamente. Un vantaggio enorme per chi desidera acquistare una casa in Salento ma vive lontano. I tour 3D offrono un'esperienza immersiva, aiutando i potenziali acquirenti a valutare meglio gli spazi prima di un sopralluogo.

La realtà virtuale sta rivoluzionando il mercato immobiliare, permettendo agli acquirenti di visitare gli immobili senza doversi spostare fisicamente. Un vantaggio enorme per chi desidera acquistare una casa in Salento ma vive lontano. I tour 3D offrono un'esperienza immersiva, aiutando i potenziali acquirenti a valutare meglio gli spazi prima di un sopralluogo.

La nostra agenzia Mariano Immobili nel Salento si è allineata con le esigenze del mercato e, per i suoi clienti esteri o fuori regione, utilizza Matterport, un sistema avanzato che genera virtual tour ad alta definizione e planimetrie 3D dell’immobile. Questa tecnologia permette agli acquirenti di esplorare ogni dettaglio della casa comodamente da remoto, garantendo un’esperienza d’acquisto più efficace e senza confini. Di seguito un esempio preso dal nostro portale: https://my.matterport.com/show/?m=kYSamj6M4qC

- Edilizia Sostenibile: Materiali Innovativi ed Energia Rinnovabile

Il futuro delle costruzioni passa per la sostenibilità. Le case di nuova generazione in Salento puntano su materiali a basso impatto ambientale, come il legno lamellare (l'energia impiegata nel processo produttivo è molto inferiore rispetto a quella che occorre per la realizzazione di abitazioni in cemento armato o in muratura, usato soprattutto per la realizzazione di coperture in legno, gazebi, soppalchi, grigliati, frangivento, recinzioni e steccati, ombreggianti, tetti coibentati e ventilati, vetrate panoramiche, controsoffitti, pedane....), e il cemento fotocatalitico (materiale innovativo, che sfrutta il processo naturale di fotocatalisi per distruggere le sostanze inquinanti prima ancora che si depositino sulla superficie dell'edificio), e sull’integrazione di impianti a energia rinnovabile (molto diffusi in Salento pale eoliche, pannelli solari e impianti fotovoltaici, che sfruttano l'energia del vento e del sole, elementi cardine del territorio).

impiegata nel processo produttivo è molto inferiore rispetto a quella che occorre per la realizzazione di abitazioni in cemento armato o in muratura, usato soprattutto per la realizzazione di coperture in legno, gazebi, soppalchi, grigliati, frangivento, recinzioni e steccati, ombreggianti, tetti coibentati e ventilati, vetrate panoramiche, controsoffitti, pedane....), e il cemento fotocatalitico (materiale innovativo, che sfrutta il processo naturale di fotocatalisi per distruggere le sostanze inquinanti prima ancora che si depositino sulla superficie dell'edificio), e sull’integrazione di impianti a energia rinnovabile (molto diffusi in Salento pale eoliche, pannelli solari e impianti fotovoltaici, che sfruttano l'energia del vento e del sole, elementi cardine del territorio).

Ma la sostenibilità in Salento non è una novità: da sempre, l’architettura locale si è basata sul recupero e il riutilizzo dei materiali del territorio. La pietra leccese, ad esempio, è stata impiegata per secoli nella costruzione di abitazioni, palazzi e chiese, grazie alla sua abbondanza e alla facilità di lavorazione. Oggi questa tradizione continua, con progetti che valorizzano il riuso dei materiali esistenti per ridurre gli sprechi e rispettare l’equilibrio ambientale. Inoltre già da una decina d'anni l'estrazione della pietra leccese dalle cave viene regolamentata con una apposita normativa regionale, volta a offrire stabilità alla produzione, ma volgendo lo sguardo verso il recupero ambientale del territorio interessato.

Anche il recupero delle chianche (le tipiche lastre in pietra utilizzate per pavimentazioni) e delle travi in legno antico è una pratica diffusa nelle ristrutturazioni sostenibili, permettendo di mantenere l’anima storica delle abitazioni senza rinunciare alle innovazioni tecnologiche. Questo approccio non solo preserva l’identità del territorio, ma contribuisce anche a un’edilizia più responsabile e consapevole.

Soluzioni green in crescita:

- Pannelli solari per l’autosufficienza energetica

- Sistemi di raccolta delle acque piovane per ridurre gli sprechi

- Isolamenti termici innovativi per migliorare l’efficienza energetica

- Recupero e riutilizzo di materiali locali per costruzioni e ristrutturazioni

- Intelligenza Artificiale e Big Data: Il Nuovo Modo di Comprare e Vendere Case

Gli algoritmi di intelligenza artificiale stanno cambiando il modo in cui cerchiamo casa. Piattaforme basate su big data analizzano migliaia di annunci e preferenze personali per suggerire le migliori soluzioni abitative. Questo permette di ottimizzare tempi e costi, migliorando l’esperienza d’acquisto.

suggerire le migliori soluzioni abitative. Questo permette di ottimizzare tempi e costi, migliorando l’esperienza d’acquisto.

L'intelligenza artificiale è in grado di prevedere l’andamento del mercato immobiliare, suggerendo i periodi migliori per acquistare o vendere. Inoltre, chatbot avanzati e assistenti virtuali facilitano la comunicazione tra agenti immobiliari e clienti, rispondendo in tempo reale a domande sui prezzi, la disponibilità e le caratteristiche degli immobili. Grazie all’analisi dei big data, è possibile ottenere valutazioni sempre più precise degli immobili, tenendo conto di fattori come posizione, trend di mercato e domanda locale.

Le piattaforme moderne utilizzano anche strumenti di machine learning per personalizzare la ricerca degli immobili, offrendo agli utenti soluzioni mirate in base alle loro preferenze e necessità, rendendo l’esperienza d’acquisto più fluida ed efficace.

Conclusione

La tecnologia sta rivoluzionando il settore immobiliare, offrendo soluzioni sempre più smart, sostenibili e accessibili. Anche in Salento, queste innovazioni stanno trasformando il mercato, rendendo più semplice, efficiente e sicura la compravendita di immobili.

L’Anfiteatro Romano di Lecce: un Tesoro da Risvegliare

Lecce, soprannominata la "Firenze del Sud", è una città che incanta con il suo barocco splendente e il fascino delle sue antiche pietre. Tuttavia, dietro la sua immagine di capitale del barocco, si cela una storia ancora più profonda e antica:  quella della romanità. La recente emersione di una porzione interrata dell’anfiteatro romano, avvenuta durante i lavori di pavimentazione in Piazza Sant’Oronzo, ha riacceso i riflettori su questo gioiello nascosto, portando alla luce non solo frammenti di un passato remoto, ma anche interrogativi sul futuro della città. Non si tratta solo di un recupero archeologico: si tratta di riscoprire l’identità di Lecce, che con il sito archeologico di Rudiae e altri tesori romani si pone come un centro culturale di portata globale, un unicum che può essere paragonato soltanto a Roma.

quella della romanità. La recente emersione di una porzione interrata dell’anfiteatro romano, avvenuta durante i lavori di pavimentazione in Piazza Sant’Oronzo, ha riacceso i riflettori su questo gioiello nascosto, portando alla luce non solo frammenti di un passato remoto, ma anche interrogativi sul futuro della città. Non si tratta solo di un recupero archeologico: si tratta di riscoprire l’identità di Lecce, che con il sito archeologico di Rudiae e altri tesori romani si pone come un centro culturale di portata globale, un unicum che può essere paragonato soltanto a Roma.

Costruito tra il I e il II secolo d.C., l’anfiteatro romano di Lecce è una delle testimonianze più importanti della romanità di Lupiae, l’antico nome della città. Si ritiene che la sua costruzione sia avvenuta per volere dell’imperatore Augusto come segno di gratitudine verso una città che lo accolse durante le guerre civili. Questa struttura, un tempo capace di ospitare tra i 12.000 e i 14.000 spettatori, era un centro nevralgico della vita pubblica e ospitava spettacoli di caccia, giochi gladiatori e cerimonie pubbliche.

Costruito tra il I e il II secolo d.C., l’anfiteatro romano di Lecce è una delle testimonianze più importanti della romanità di Lupiae, l’antico nome della città. Si ritiene che la sua costruzione sia avvenuta per volere dell’imperatore Augusto come segno di gratitudine verso una città che lo accolse durante le guerre civili. Questa struttura, un tempo capace di ospitare tra i 12.000 e i 14.000 spettatori, era un centro nevralgico della vita pubblica e ospitava spettacoli di caccia, giochi gladiatori e cerimonie pubbliche.

L’anfiteatro, oggi visibile solo in minima parte, è un capolavoro di ingegneria. La sua struttura ellittica, scavata direttamente nel banco di pietra leccese, utilizzava un misto di tecniche costruttive: opera cementizia, opera quadrata e un raffinato sistema di scale per accedere ai vari settori. Il muro esterno, originariamente composto da 68 arcate, è oggi visibile solo per 24 pilastri, ma testimonia la grandezza dell’opera. Nel corso del tempo, l’anfiteatro fu arricchito, probabilmente in età adrianea, con un portico al secondo piano e rilievi scolpiti con scene di caccia.

L’anfiteatro non è un caso isolato: Lecce vanta un’eredità romana unica, con due teatri (incluso quello recentemente scoperto a Rudiae), due anfiteatri e due porti di epoca augustea. Questa concentrazione di testimonianze rende la città un vero e proprio museo a cielo aperto, in grado di raccontare una storia millenaria che merita di essere vissuta e apprezzata appieno.

La recente visita del sindaco Adriana Poli Bortone al ministro della Cultura Alessandro Giuli rappresenta un momento chiave per il futuro dell’anfiteatro. Durante l’incontro, il ministero ha confermato l’assegnazione di fondi per proseguire gli scavi e rendere visibili porzioni ancora sommerse del monumento. È stato inoltre istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di esperti come il professor Francesco D’Andria, per pianificare interventi che non si limitino alla semplice conservazione, ma puntino alla valorizzazione dell’intero sito.

scavi e rendere visibili porzioni ancora sommerse del monumento. È stato inoltre istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di esperti come il professor Francesco D’Andria, per pianificare interventi che non si limitino alla semplice conservazione, ma puntino alla valorizzazione dell’intero sito.

Le idee per il futuro sono ambiziose: si parla di una musealizzazione innovativa, che utilizzi materiali trasparenti o segnali interattivi per evidenziare le tracce archeologiche, integrandole nella pavimentazione moderna. Tecnologie di realtà aumentata potrebbero far rivivere la città romana sovrapponendola alla Lecce contemporanea, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che colleghi passato e presente in modo unico.

Le idee per il futuro sono ambiziose: si parla di una musealizzazione innovativa, che utilizzi materiali trasparenti o segnali interattivi per evidenziare le tracce archeologiche, integrandole nella pavimentazione moderna. Tecnologie di realtà aumentata potrebbero far rivivere la città romana sovrapponendola alla Lecce contemporanea, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che colleghi passato e presente in modo unico.

La valorizzazione dell’anfiteatro comporta sfide significative. Riaprire gli scavi e ampliare l’area visibile richiede una riorganizzazione degli spazi urbani, con soluzioni che minimizzino l’impatto sulla vita quotidiana della città. Tra le proposte innovative, spicca quella di un ponte sospeso per collegare Piazza Sant’Oronzo a Via Giuseppe Verdi, dimostrando come storia e modernità possano convivere in armonia.

Scoperto agli inizi del Novecento grazie agli studi di Cosimo De Giorgi, l’anfiteatro è riconosciuto come monumento nazionale dal 1906. Eppure, la sua piena riscoperta potrebbe trasformare Lecce in un epicentro culturale e archeologico, aumentando il suo prestigio a livello internazionale.

Un’efficace valorizzazione dell’anfiteatro e degli altri siti romani potrebbe rappresentare una svolta per il turismo culturale di Lecce. Oggi conosciuta per il suo barocco, la città potrebbe espandere la propria offerta puntando sulle sue radici messapiche e romane. Nuovi flussi turistici, attratti da esperienze innovative e diversificate, potrebbero contribuire a un’economia più sostenibile, incentrata su un turismo consapevole.

Progetti come “Toccare per Credere”, che rendono il patrimonio accessibile anche ai non vedenti attraverso miniature 3D, dimostrano come la cultura possa essere resa inclusiva, arricchendo il valore del patrimonio storico di Lecce.

La riscoperta dell’anfiteatro romano di Lecce non è solo un’opportunità per riportare alla luce un pezzo di storia, ma una vera e propria chiamata all’azione per l’intera comunità. Lecce ha la possibilità di ridefinire la propria identità, abbracciando le sue radici millenarie e andando oltre la sua immagine di capitale del barocco. Come ha dichiarato il sindaco Poli Bortone: *“È la storia, bellezza. Coraggio: non si può fare altro.”*

Un futuro ricco di storia e innovazione attende Lecce, pronta a risplendere ancora una volta al centro della scena mondiale.

Tra argilla e sogni: la ceramica salentina, radici antiche e visioni architettoniche

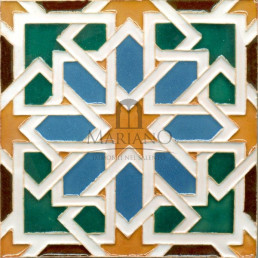

La ceramica salentina, una delle espressioni più autentiche e antiche dell'artigianato pugliese, rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore. Questa tradizione artigianale, nata secoli fa, ha attraversato le epoche evolvendosi in forme, stili e utilizzi, mantenendo sempre un legame profondo con il territorio e l'architettura locale.

La stessa parola “ceramica” ha origine greca, da “kéramos” che significa appunto “terra da vasaio”. Per la sua grande versatilità, questo materiale è stato utilizzato nei secoli al fine di produrre oggetti diversi, realizzati dalle abili mani di artigiani esperti e pronti per essere decorati con le tecniche più diverse.

Le origini della ceramica salentina risalgono all'epoca preistorica, quando le popolazioni locali iniziarono a modellare l'argilla per creare utensili di uso quotidiano e oggetti rituali.

Le origini della ceramica salentina risalgono all'epoca preistorica, quando le popolazioni locali iniziarono a modellare l'argilla per creare utensili di uso quotidiano e oggetti rituali.

Tra le tradizionali produzioni di vasellame più celebrate per la loro bellezza, un posto d’onore spetta senz’altro a quella messapica, tipica del Salento tra l’ottavo e il terzo secolo avanti Cristo. I Messapi, antica popolazione di origine illirica, diedero origine a vasi (in particolare olle e trozzelle) dalle decorazioni sempre più complesse, a partire dai motivi geometrici del primo periodo fino agli influssi di matrice greca. Ben presto i vasi messapici cominciarono a essere decorati nella loro interezza, anche con motivi floreali e figurativi, per poi tornare, nel terzo periodo, a decorazioni geometriche e monocromatiche, stavolta però con chiara influenza ellenica. Si affermarono anche nuove forme vascolari come la pisside o il cratere, ma la tipica trozzella, con corpo ovoidale e le anse nastriformi dotate delle quattro caratteristiche rotelline, rimase l’espressione più vera e pura dell’arte messapica, insieme a tipologie come la pignata, usata per la cottura dei tipici piatti salentini, e le capase, per la conservazione dell’acqua.

Durante il periodo greco-romano, la produzione ceramica nella regione del Salento si arricchì di tecniche e decorazioni più sofisticate, influenzate dai contatti con le civiltà mediterranee. Questi scambi culturali contribuirono a sviluppare una tradizione ceramica caratterizzata da una grande varietà di forme e motivi decorativi.

Con l'avvento del Medioevo e poi del Rinascimento, la ceramica salentina continuò a prosperare, affermandosi come un'arte raffinata. Le botteghe artigiane si moltiplicarono nelle principali città del Salento, come Lecce, Grottaglie e Cutrofiano, dove gli artigiani sperimentavano nuovi smalti e tecniche decorative. Durante il Barocco, la ceramica salentina raggiunse l'apice della sua espressione artistica, grazie alla ricchezza dei motivi floreali e delle figure mitologiche.

Salento, come Lecce, Grottaglie e Cutrofiano, dove gli artigiani sperimentavano nuovi smalti e tecniche decorative. Durante il Barocco, la ceramica salentina raggiunse l'apice della sua espressione artistica, grazie alla ricchezza dei motivi floreali e delle figure mitologiche.

Nel corso dei secoli, la ceramica salentina ha subito una continua evoluzione, adattandosi alle nuove esigenze estetiche e funzionali. La produzione si è estesa dalla creazione di oggetti di uso quotidiano, come piatti, vasi e tegami, alla realizzazione di elementi decorativi per l'architettura, come maioliche e rosoni. La contaminazione con altre tradizioni ceramiche italiane ed europee ha arricchito il repertorio stilistico salentino, portando alla creazione di pezzi unici che combinano tradizione e innovazione.

Oggi, la ceramica salentina mantiene vive le tecniche artigianali tradizionali, ma allo stesso tempo abbraccia le nuove tecnologie e tendenze del design contemporaneo. Le botteghe artigiane, molte delle quali a conduzione familiare, continuano a produrre ceramiche secondo antichi metodi, ma con un occhio attento alle esigenze del mercato moderno.

Nell'uso attuale, la ceramica salentina trova applicazione in diversi contesti, sia come elemento funzionale che decorativo. Gli oggetti in ceramica sono apprezzati per la loro bellezza e per la capacità di raccontare la storia e la cultura del Salento. Oltre ai tradizionali oggetti da cucina, la ceramica salentina viene utilizzata per la realizzazione di complementi d'arredo, come lampade, tavoli e piastrelle, che aggiungono un tocco di eleganza e autenticità agli ambienti.

L'artigianato ceramico è anche un importante settore economico per la regione, attrattivo per il turismo culturale. Le fiere e i mercati dedicati alla ceramica salentina attirano visitatori da tutto il mondo, desiderosi di scoprire e acquistare pezzi unici e fatti a mano.

Tra gli elementi più caratteristici troviamo:

Il Pumo

Il nome e le motivazioni della produzione del pumo, divenuto uno dei più distintivi della tradizione artigianale, sono da ricercarsi nella storia della Roma antica quando si celebrava il culto di Pomona, la dea dei frutti. Pumo deriva dal latino pomum che significa "frutto".

Il nome e le motivazioni della produzione del pumo, divenuto uno dei più distintivi della tradizione artigianale, sono da ricercarsi nella storia della Roma antica quando si celebrava il culto di Pomona, la dea dei frutti. Pumo deriva dal latino pomum che significa "frutto".

La sua forma richiama il bocciolo racchiuso tra quattro foglie di acanto, quindi la vita che nasce, rinnovandosi. E’ simbolo di prosperità e di fecondità ma anche di castità, immortalità e resurrezione. A ciò si aggiunge anche la sua funzione apotropaica, una sorta di amuleto capace di allontanare il male, la cattiva sorte. Per questi motivi, questo manufatto si diffuse in un primo momento tra le famiglie della nobiltà pugliese, che lo adoperarono come elemento d'arredo delle facciate dei palazzotti signorili e sulle ringhiere in ferro battuto, e successivamente al resto della popolazione anche contadina.

primo momento tra le famiglie della nobiltà pugliese, che lo adoperarono come elemento d'arredo delle facciate dei palazzotti signorili e sulle ringhiere in ferro battuto, e successivamente al resto della popolazione anche contadina.

Ben si distinguevano, però, i pumi degli uni rispetto agli altri. Infatti i signori del paese erano soliti personalizzarli con simboli araldici e con un numero variabile di foglie intorno al bocciolo a testimonianza della notorietà, dell'autorevolezza e del patrimonio della famiglia di appartenenza.

La funzione del pumo non è quella di scacciare la sfortuna, la cattiva sorte, il male; esso viene prima della cattiva sorte e la tiene lontana, è la barriera impenetrabile al male. Il pumo è dunque un oggetto benaugurante, che, come vuole, la tradizione, non si acquista, ma va regalato o ricevuto in dono.

Capase o capasoni

I contadini pugliesi e i contadini del Salento usavano questi bellissimi recipienti in terracotta pugliese per diversi usi. In linea generale, si trattava di conservare liquidi. Poteva trattarsi di olio extravergine di oliva, di acqua, di vino. Il pregio di questi recipienti era quello di riuscire a mantenere inalterate le caratteristiche del liquido contenuto, soprattutto per ciò che concerne la temperatura. Il nome capasa proviene dal latino capax capacis, che significa capace. Fa riferimento, com’è intuitivo, alla capacità spesso importante di questi recipienti, ed alla loro utilità nel contenere liquidi. La capasa è nota anche come capasone, con valore accrescitivo. Nei secoli scorsi le capase più grandi si usavano al posto delle botti durante la vendemmia. Ne bastavano alcune decine di quelle molto grandi (capacità almeno 200 litri) le usavano per conservare il vino. Solitamente la bocca dei capasoni era sigillata con un tappo fatto di calce e cenere. lla base del capasone, ad una ventina di centimetri dal fondo, c’era una bocchetta di scarico alla quale si fissava una sorta di rubinetto: il suo nome era cannedda, ma talvolta poteva anche essere un tappino di sughero, chiamato invece pipulu. In tal modo, era facile procurarsi la giusta dose di vino o olio avvicinando un recipiente alla cannedda.

I contadini pugliesi e i contadini del Salento usavano questi bellissimi recipienti in terracotta pugliese per diversi usi. In linea generale, si trattava di conservare liquidi. Poteva trattarsi di olio extravergine di oliva, di acqua, di vino. Il pregio di questi recipienti era quello di riuscire a mantenere inalterate le caratteristiche del liquido contenuto, soprattutto per ciò che concerne la temperatura. Il nome capasa proviene dal latino capax capacis, che significa capace. Fa riferimento, com’è intuitivo, alla capacità spesso importante di questi recipienti, ed alla loro utilità nel contenere liquidi. La capasa è nota anche come capasone, con valore accrescitivo. Nei secoli scorsi le capase più grandi si usavano al posto delle botti durante la vendemmia. Ne bastavano alcune decine di quelle molto grandi (capacità almeno 200 litri) le usavano per conservare il vino. Solitamente la bocca dei capasoni era sigillata con un tappo fatto di calce e cenere. lla base del capasone, ad una ventina di centimetri dal fondo, c’era una bocchetta di scarico alla quale si fissava una sorta di rubinetto: il suo nome era cannedda, ma talvolta poteva anche essere un tappino di sughero, chiamato invece pipulu. In tal modo, era facile procurarsi la giusta dose di vino o olio avvicinando un recipiente alla cannedda.

I capasoni non erano solamente usati per i lavori agricoli, ma anche per trasportare liquidi avanti e indietro attraverso il Mediterraneo. Furono per lungo tempo i protagonisti dei commerci sino al medio e lontano Oriente.

Le capase ed i capasoni oggi sono tornati molto di moda e c’è un ampio mercato che ruota attorno alla ricerca dei vecchi esemplari ed alla loro rivalorizzazione. Capita di vederli agli ingressi di prestigiosi resort turistici, nelle corti di tante ville signorili, presso giardini e aree esterne.

Il Gallo

Protagonista indiscusso della decorazione delle ceramiche pugliesi, lo si può ritrovare su moltissimi oggetti di uso quotidiano, la maggior parte dei quali da usare a tavola durante i pasti. La storia ha origini antichissime e straordinarie e vede nel gallo il simbolo della figura di Mercurio, divinità che rappresenta il commercio, il guadagno, l’eloquenza. Il gallo viene quindi identificato come animale sacro, il quale oltre a rappresentare Mercurio può essere ricondotto ad altre importanti simbologie. Esso infatti viene considerato quasi come animale domestico, in grado di poter allontanare dalla propria abitazione tutte le energie negative e le malignità. Ultima, ma non meno importante, caratteristica del famoso galletto pugliese è quella di essere considerato un simbolo di fertilità.

Il legame tra la ceramica salentina e l'architettura è particolarmente forte. Sin dall'epoca barocca, le maioliche e i pannelli decorativi in ceramica sono stati utilizzati per abbellire chiese, palazzi e abitazioni nobiliari. La ceramica è diventata un elemento distintivo del Barocco leccese, con i suoi colori vivaci e i motivi ornamentali che arricchiscono le facciate degli edifici.

Anche nell'architettura contemporanea, la ceramica salentina continua a svolgere un ruolo importante. Architetti e designer scelgono spesso materiali ceramici per le loro qualità estetiche e funzionali, come la resistenza e la facilità di manutenzione. Le piastrelle in ceramica vengono impiegate sia negli interni che negli esterni, creando continuità tra la tradizione e le nuove tendenze dell'architettura sostenibile.

La ceramica salentina, con le sue radici antiche e la sua continua evoluzione, rappresenta un simbolo della cultura e dell'identità del Salento. Il suo rapporto con l'architettura e l'uso attuale testimoniano la capacità di questa tradizione di rinnovarsi e adattarsi ai tempi, pur conservando la sua autenticità. Il futuro della ceramica salentina sembra luminoso, con nuove generazioni di artigiani pronte a portare avanti questa eredità con passione e creatività.