Nel cuore del Salento, sotto l’apparente aridità della sua superficie, si cela un mondo sotterraneo fatto di acqua, roccia e ingegno collettivo. Una civiltà della pietra e della sete, che per millenni ha risposto alla scarsità idrica non con rassegnazione, ma con intelligenza e creatività. In assenza di fiumi e laghi, con una falda profonda e terreni calcarei permeabili, le popolazioni salentine hanno saputo trasformare la necessità in virtù, scavando pozzi, cisterne, frantoi e granai che ancora oggi raccontano storie di sopravvivenza e collaborazione.

Una civiltà idraulica nata dalla carenza

Una civiltà idraulica nata dalla carenza

Fin dalla preistoria, la mancanza di corsi d’acqua permanenti ha spinto gli abitanti del Salento a elaborare soluzioni ingegnose per raccogliere e conservare le acque meteoriche. L’acqua piovana diventava così risorsa preziosa, da intercettare e trattenere, anche nei luoghi più impervi. In questo contesto si è sviluppata una geografia dell’insediamento diffuso, con piccoli centri abitati dotati ciascuno di propri sistemi di approvvigionamento idrico.

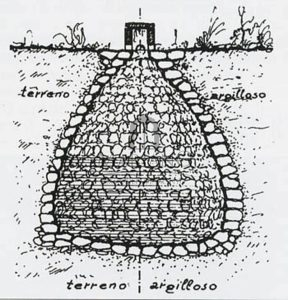

Tra le soluzioni più caratteristiche vi sono le pozzelle, piccole cisterne ipogee a forma di imbuto rovesciato, scavate nelle depressioni naturali e rivestite con pietrame a secco. Questi manufatti, profondi da tre a otto metri, venivano sigillati con terra bolosa e coperti con lastre forate, secondo un principio di filtrazione e conservazione dell’acqua sorprendentemente efficace. Le pozzelle rappresentano un raro esempio di architettura idraulica comunitaria, frutto di conoscenze empiriche tramandate per generazioni.

I parchi delle pozzelle: Castrignano, Martano, Martignano

Tra i luoghi dove queste strutture hanno trovato la massima espressione spicca Castrignano dei Greci, dove una dolina naturale ospita un parco con circa cento pozzelle, alcune ancora dotate di pile in

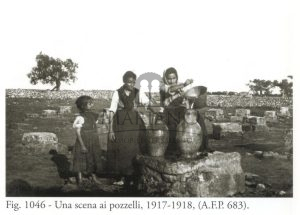

Tra i luoghi dove queste strutture hanno trovato la massima espressione spicca Castrignano dei Greci, dove una dolina naturale ospita un parco con circa cento pozzelle, alcune ancora dotate di pile in pietra per abbeverare gli animali e incisioni che indicavano l’appartenenza familiare. Le tracce dell’uso quotidiano sono visibili nei segni lasciati dalle corde e dalle brocche sulle bocche in pietra.

pietra per abbeverare gli animali e incisioni che indicavano l’appartenenza familiare. Le tracce dell’uso quotidiano sono visibili nei segni lasciati dalle corde e dalle brocche sulle bocche in pietra.

A Martano, secondo Giacomo Arditi (1879), esistevano un centinaio di cisterne allineate, ciascuna attribuita a una diversa famiglia. Oggi l’area è divenuta una piazza urbana, ma il toponimo “Pozzelle” e le fonti storiche mantengono viva la memoria di questa infrastruttura collettiva.

Ancora attive in parte, le Pozzelle di San Pantaleo a Martignano si trovano ai margini del paese, lungo l’antica via per Calimera. Di 72 pozzi originari ne restano oggi 68. La pavimentazione moderna ha compromesso il sistema idrico originale, ma il fascino del luogo sopravvive anche grazie alla leggenda di San Pantaleo: si narra che il santo, inseguito dai nemici, trovò rifugio nei pozzi interconnessi, apparendo e scomparendo magicamente fino a disorientare gli aggressori. In segno di gratitudine, benedisse le cisterne garantendo acqua abbondante e protezione agli abitanti.

Zollino: i “Pozzi di Pirro”

Uno dei complessi meglio conservati si trova a Zollino, nella contrada dei “Pozzi di Pirro”. Qui si contavano oltre 70 pozzelle (oggi circa 40), ciascuna con un nome proprio: lipuneddha, scordari, pila, evocativi di usi quotidiani e tradizioni orali. Già nel Catasto del 1808 queste strutture erano censite come beni comunali, segno del loro ruolo centrale nella vita del paese. Altri complessi si trovano nelle contrade Cisterne e Apigliano, quest’ultima forse risalente all’epoca messapica o tardoantica, secondo i frammenti ceramici studiati da Silvano Palamà. Zollino ha recentemente avviato un progetto di recupero e valorizzazione di questi tesori nascosti.

Uno dei complessi meglio conservati si trova a Zollino, nella contrada dei “Pozzi di Pirro”. Qui si contavano oltre 70 pozzelle (oggi circa 40), ciascuna con un nome proprio: lipuneddha, scordari, pila, evocativi di usi quotidiani e tradizioni orali. Già nel Catasto del 1808 queste strutture erano censite come beni comunali, segno del loro ruolo centrale nella vita del paese. Altri complessi si trovano nelle contrade Cisterne e Apigliano, quest’ultima forse risalente all’epoca messapica o tardoantica, secondo i frammenti ceramici studiati da Silvano Palamà. Zollino ha recentemente avviato un progetto di recupero e valorizzazione di questi tesori nascosti.

Pozzi e cisterne monumentali: l’acqua come architettura

Nel Salento non mancano esempi di architetture idrauliche monumentali. Il Cisternale di Vitigliano, ad esempio, è una gigantesca cisterna ipogea di epoca romana, lunga oltre 12 metri e capace di contenere 160 mila litri d’acqua. Costruita in cocciopesto, con bocche circolari e scale interne, è una delle più impressionanti opere di ingegneria idraulica antica della regione.

epoca romana, lunga oltre 12 metri e capace di contenere 160 mila litri d’acqua. Costruita in cocciopesto, con bocche circolari e scale interne, è una delle più impressionanti opere di ingegneria idraulica antica della regione.

Più diffusi, ma non meno significativi, sono i pozzi rurali e urbani. Alcuni sono semplici cavità scavate a mano, altri veri e propri monumenti, con archi, colonne e incisioni che ne attestano la sacralità e il valore comunitario. Il pozzo era luogo di incontro, di preghiera, di vita sociale.

I granai e i frantoi ipogei: economia sotterranea

Accanto all’acqua, anche il cibo trovava rifugio nel sottosuolo. I granai ipogei, diffusi a Presicce, Morciano di Leuca, Specchia e Taurisano, erano ambienti freschi e protetti, ideali per conservare il grano al riparo da umidità e parassiti. Non si trattava solo di depositi, ma di spazi comunitari regolati da norme condivise: un vero ventre della civiltà contadina.

Accanto all’acqua, anche il cibo trovava rifugio nel sottosuolo. I granai ipogei, diffusi a Presicce, Morciano di Leuca, Specchia e Taurisano, erano ambienti freschi e protetti, ideali per conservare il grano al riparo da umidità e parassiti. Non si trattava solo di depositi, ma di spazi comunitari regolati da norme condivise: un vero ventre della civiltà contadina.

Ancora più spettacolari sono i frantoi ipogei, come quelli di Presicce, Gallipoli, Sternatia, Vernole e Tuglie. Scavati nella roccia, ospitavano l’intero ciclo produttivo dell’olio: dalla frangitura alla pressatura, fino alla conservazione. Per mesi vi lavoravano uomini e animali, illuminati solo da lucerne, in un ambiente umido e silenzioso che odorava di fatica e di oro liquido.

Itinerari della memoria sotterranea

-

Martignano: alla scoperta delle pozzelle e della leggenda di San Pantaleo

-

Vitigliano: visita al maestoso “Cisternale” romano

-

Presicce e Morciano: esplorazione dei frantoi e dei granai ipogei

-

Zollino e Calimera: pozzelle rurali ancora visibili

-

Castro e Santa Cesarea: grotte marine e sorgenti dolci che affiorano nel mare

Conclusione: un patto millenario

Il Salento sotterraneo non è solo un sistema idraulico o agricolo: è una geografia invisibile fatta di pietra, acqua e intelligenza collettiva. Un patto millenario tra uomo e ambiente, in cui ogni cavità racconta una storia di resistenza, comunità e memoria. Dove mancava l’acqua, si creava. Dove mancava l’ombra, si scavava. Dove mancava il tempo, si tramandava.

Il paesaggio più straordinario, spesso, è proprio quello che non si vede.