Un linguaggio antico nel cuore della Terra d’Otranto

Nel Salento, la storia non si legge soltanto nei documenti, ma si osserva nelle pietre.

Nel Salento, la storia non si legge soltanto nei documenti, ma si osserva nelle pietre.

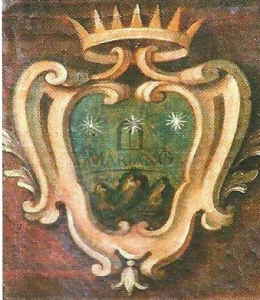

Sui portali dei palazzi nobiliari, nelle chiese barocche, sui sigilli comunali e nelle chiavi di volta, compaiono figure di leoni, alberi, tori e serpenti: segni di un linguaggio antico, quello dell’araldica, che per secoli ha rappresentato la voce visiva del potere, della fede e dell’identità collettiva.

L’araldica, nata nel Medioevo come strumento di riconoscimento dei cavalieri, divenne presto un linguaggio simbolico raffinato, capace di raccontare genealogie, gesta e virtù.

Nella Terra d’Otranto, e dunque nel Salento, trovò un terreno fertile: una società dove nobiltà, clero e comunità civiche facevano del simbolo una dichiarazione pubblica della propria storia.

Stemmi civici e Gentilizi: due volti della stessa eredità

Nel Salento si possono ancora ammirare due grandi categorie di stemmi:

-

Gli stemmi gentilizi, appartenenti alle famiglie nobili e notabili del territorio — come i Capece, i Guarini, i Personè, i Pignatelli e i Tafuri — scolpiti su portali, altari o tombe di famiglia.

-

Gli stemmi civici, adottati dai comuni per rappresentare la propria identità collettiva.

Entrambi gli emblemi raccontano la storia locale, con uno stile spesso influenzato dal barocco leccese, che seppe trasformare la simbologia araldica in autentiche sculture decorative.

Casarano: l’albero e il serpente, un simbolo tra fede e mistero

Tra i simboli più affascinanti della penisola salentina spicca quello di Casarano, raffigurante un albero avvolto da un serpente.

Utilizzato da secoli e ufficializzato con decreto nel 1993, questo emblema ha suscitato numerose interpretazioni: per alcuni rappresenta l’albero della conoscenza del bene e del male, per altri un’allegoria della Carità, richiamata dall’iscrizione “CHARITAS” scolpita sulla chiave di volta della chiesetta della Madonna della Campana (1642).

L’albero e il serpente sono oggi simbolo identitario della città, presenti sul sigillo comunale, sulla torre dell’orologio e negli edifici pubblici.

Veglie e i De Dominicis: la nobiltà raccontata in pietra

Veglie e i De Dominicis: la nobiltà raccontata in pietra

A Veglie, la facciata di un’antica casa in via Spani reca lo stemma della famiglia De Dominicis, scolpito nel 1732 per celebrare un matrimonio.

Due leoni rampanti sostengono un’alabarda sormontata da stelle, simbolo di forza, coraggio e ascendenza nobiliare.

L’arma, di origine valenciana, testimonia le influenze straniere che si intrecciarono con le famiglie salentine nel Seicento e Settecento.

Taurisano e i Montano: lo stemma che parla

A Taurisano, un portale datato 1578 conserva lo stemma dei Montano (o Montani): tre monti sormontati da rose rosse.

È un classico esempio di stemma parlante, in cui il simbolo (i monti) richiama direttamente il nome della famiglia (Montano).

Questo motivo, frequente nell’araldica italiana, esprime la stabilità e la solidità del casato, mentre le rose aggiungono un significato di purezza e nobiltà spirituale.

Nardò: il toro mitico e la fierezza del popolo neretino

Nardò: il toro mitico e la fierezza del popolo neretino

Tra gli stemmi civici più suggestivi del Salento vi è quello di Nardò, in uso da secoli e riconosciuto ufficialmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 1952.

La blasonatura recita:

“D’argento, al toro di rosso contornato d’oro, sulla pianura erbosa, con la zampa anteriore destra sollevata, su di uno zampillo d’acqua. Sotto lo scudo su lista bifida d’argento, la scritta in nero: TAURO NON BOVI. Ornamenti esteriori da Città.”

Il toro richiama le mitiche origini greche della città. Secondo la leggenda, Zeus si trasformò in toro bianco per rapire Europa, figlia del re fenicio Agenore; dalla loro unione nacque Minosse, re di Creta.

Il fratello di Europa, Japige, fondò la tribù japigia, dalla quale discenderebbero i primi abitanti di Neriton, l’antica Nardò.

Il motto “Tauro non bovi” — “Toro, non bue” — esprime la fierezza e la dignità del popolo neretino.

Il toro, con la zampa anteriore sollevata, fa scaturire uno zampillo d’acqua, chiaro riferimento all’origine del toponimo “Nardò”, che secondo alcuni deriverebbe dal termine illirico nar, cioè “acqua”, in allusione alla ricca falda acquifera del territorio.

Attorno a questo simbolo si sono tramandate numerose leggende fondative.

Una racconta che, dopo la distruzione del casale di Nereto da parte dei Saraceni, i profughi vagassero in cerca di un nuovo luogo in cui stabilirsi: un toro della colonna, improvvisamente, iniziò a raspare il terreno, facendo sgorgare acqua.

I coloni interpretarono il segno come un dono divino e fondarono la nuova città proprio in quel punto.

Un’altra leggenda, invece, narra che durante una battaglia contro gli invasori saraceni, l’intervento miracoloso di un toro ribaltò le sorti del conflitto: da allora, l’animale fu scelto come simbolo di forza, coraggio e salvezza.

Stemmi parlanti e simboli condivisi

Il Salento è una galleria a cielo aperto di stemmi parlanti, allegorie religiose e figure mitiche.

Dai tori e serpenti agli alberi e leoni, ogni emblema custodisce un racconto: una genealogia, una leggenda, o un ricordo di fede.

Le famiglie nobili e le comunità civiche fecero di questi simboli un linguaggio condiviso, capace di unire in un solo segno la memoria del passato e l’identità del presente.

Gli stemmi “minori”: memoria visiva della società salentina

Un aspetto affascinante emerso dagli studi più recenti è la diffusione dell’araldica anche oltre i confini della nobiltà.

Nella penisola salentina, molte famiglie borghesi o notabili adottarono stemmi per distinguersi e affermare la propria identità, in un contesto — quello del Regno di Napoli — dove non esisteva una legge che riservasse il privilegio araldico alle sole classi aristocratiche.

Esemplare il caso di Manduria, dove su un edificio del XVI secolo in via Marco Gatti n. 5 è stato individuato un basilisco scolpito.

Esemplare il caso di Manduria, dove su un edificio del XVI secolo in via Marco Gatti n. 5 è stato individuato un basilisco scolpito.

L’analisi araldica ha permesso di attribuirlo alla famiglia Basile, in un tipico caso di arma parlante (la figura del basilisco rimanda al cognome).

Simili esempi, come la pianta di carciofo della famiglia Carcioffa, dimostrano come l’araldica popolare fosse anche un mezzo di auto-affermazione e orgoglio familiare.

A Nardò, un recente censimento ha identificato 108 stemmi tra civili e religiosi, documentandone posizione, cronologia e blasonatura.

Questi dati rivelano che l’araldica non è solo arte decorativa, ma anche strumento storico e urbanistico, utile per comprendere l’evoluzione delle città e delle relazioni tra famiglie, chiese e potere locale.

In questo senso, ogni stemma murato diventa una mappa visiva della memoria urbana: riconoscerlo significa risalire alle origini di un edificio, di una confraternita o di un intero quartiere.

Conclusione: la storia scolpita nella pietra

Osservare gli stemmi del Salento significa leggere un libro inciso nella pietra.

Dietro ogni figura araldica si nasconde un frammento di storia — la devozione di un popolo, l’orgoglio di una città, il potere di una famiglia o la fantasia di un artista barocco.

L’araldica salentina non è solo un’eredità del passato: è una mappa simbolica del territorio, una voce che continua a parlare, testimoniando la vitalità culturale di una terra dove la pietra diventa memoria e mito.