Nel cuore del Mediterraneo, il Salento custodisce una delle tradizioni marinare più antiche e affascinanti d’Italia. Le barche e le navi che hanno solcato e solcano queste acque non sono semplici strumenti di navigazione, ma veri e propri simboli identitari: opere d’arte in legno, contenitori di memorie, testimoni silenziosi di guerre, migrazioni, pesca, miti e turismo. Questo articolo racconta il mondo delle imbarcazioni salentine nella loro evoluzione storica, tecnica e simbolica, intrecciando storia, leggende e arte popolare.

1. Origini antichissime: il Salento e il mare, un legame ancestrale

La storia navale del Salento affonda le radici nella preistoria e accompagna ogni fase evolutiva della sua civiltà. Dalle coste di Otranto, Porto Cesareo e Gallipoli, i Messapi navigavano verso l’altra sponda adriatica già nel primo millennio a.C., intrecciando relazioni commerciali e culturali con l’Epiro e le colonie greche.

Con l’arrivo dei Romani, i porti del Salento divennero crocevia del commercio marittimo imperiale, e i relitti ritrovati sul fondale testimoniano l’intensa attività mercantile. Nelle epoche successive – bizantina, normanna, aragonese – il mare fu spesso confine e frontiera, teatro di scontri con pirati, corsari, e popoli stranieri. Le torri costiere, disseminate lungo tutto il perimetro salentino, ricordano un passato fatto anche di difesa dal mare.

2. Il gozzo salentino: anima artigianale del mare

Il gozzo, con la sua forma panciuta, la prua affusolata e la vela latina triangolare, rappresenta il cuore pulsante della tradizione navale del Salento. Nato

Il gozzo, con la sua forma panciuta, la prua affusolata e la vela latina triangolare, rappresenta il cuore pulsante della tradizione navale del Salento. Nato come barca da pesca stabile e maneggevole, veniva costruito interamente in legno da maestri d’ascia locali, figure mitiche dell’artigianato nautico.

come barca da pesca stabile e maneggevole, veniva costruito interamente in legno da maestri d’ascia locali, figure mitiche dell’artigianato nautico.

Uno dei più noti maestri d’ascia viventi è Antonio Frassanico di Marittima (Lecce), che continua a costruire gozzi con tecniche antiche, utilizzando pino silano e castagno. Le sue barche, lunghe fino a 6 metri, richiedono fino a quattro mesi di lavoro minuzioso, senza l’uso di chiodi industriali, ma con incastri e spinature in legno. Ogni pezzo è unico, ogni curva della chiglia è modellata a mano come una scultura.

In anni recenti è nato il Gozzo International Festival di Gallipoli, dove le barche salentine si confrontano con quelle liguri, campane, toscane e sarde, rinnovando il culto della vela latina. Non si tratta solo di regate, ma di un’occasione per riscoprire la relazione affettiva e culturale tra uomo e mare.

3. Le navi graffite: quando il mare diventa memoria visiva

Un aspetto sorprendente e poco conosciuto è quello delle “navi graffite”: incisioni navali ritrovate su chiese, chiostri, vecchie mura e torri, realizzate nei secoli dai marinai salentini. Queste raffigurazioni, spesso accompagnate da simboli religiosi o date, rappresentano ex voto, richieste di protezione o semplici memorie lasciate da chi ha vissuto il mare.

Nel Salento si trovano esempi eccezionali a Gallipoli, Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca. Le chiglie scolpite sono tanto varie quanto fedeli alla struttura reale delle imbarcazioni del tempo. Talvolta sono accompagnate da croci o da figure di santi, a dimostrazione della fede che animava ogni traversata.

Le navi graffite raccontano un mondo popolare e devozionale, spesso ignorato dalla storiografia ufficiale, ma ricco di significati antropologici e simbolici. Sono l’equivalente marittimo dei graffiti rupestri: impronte eterne di una civiltà marinara vissuta con fatica, orgoglio e spiritualità.

4. Il mare tra leggenda e devozione

La cultura del mare nel Salento è intrisa di miti e leggende. I pescatori raccontavano di “sirene” che emergevano per salvare le barche durante le tempeste o di “colonne di luce” che indicavano il ritorno sicuro. Molte chiese costiere sono dedicate a santi protettori dei naviganti: San Nicola, San Francesco di Paola e soprattutto la Madonna del Mare, venerata con processioni in barca.

La cultura del mare nel Salento è intrisa di miti e leggende. I pescatori raccontavano di “sirene” che emergevano per salvare le barche durante le tempeste o di “colonne di luce” che indicavano il ritorno sicuro. Molte chiese costiere sono dedicate a santi protettori dei naviganti: San Nicola, San Francesco di Paola e soprattutto la Madonna del Mare, venerata con processioni in barca.

A Gallipoli e Leuca, si celebrano ogni anno le processioni a mare con statue religiose trasportate su imbarcazioni addobbate. Il “palo della cuccagna a mare” durante la festa di Santa Cristina è una gara spettacolare che richiama antichi riti di coraggio e benedizione delle acque.

5. Pesca tradizionale: vita quotidiana e saperi antichi

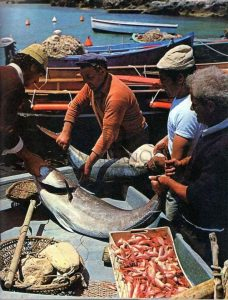

Per secoli, la pesca è stata la principale fonte di sostentamento delle comunità costiere salentine. Le tecniche tradizionali, come le nasse, le reti da posta, e la palangresa, si accompagnavano a un profondo rispetto per il mare e i suoi cicli.

Per secoli, la pesca è stata la principale fonte di sostentamento delle comunità costiere salentine. Le tecniche tradizionali, come le nasse, le reti da posta, e la palangresa, si accompagnavano a un profondo rispetto per il mare e i suoi cicli.

Il pescato veniva venduto all’alba sui moli e nei mercati: triglie, seppie, polpi, e soprattutto il pesce azzurro come alici e sgombri. La tonnara di Porto Cesareo, oggi inattiva, era tra le più attive dell’Adriatico.

Oggi alcune famiglie conservano ancora queste pratiche, mentre altre si sono reinventate come pescaturismo, permettendo ai visitatori di vivere un giorno da pescatore, immergendosi in una cultura millenaria fatta di mani salate, reti intrecciate e racconti all’alba.

6. Escursioni alle grotte marine: il fascino nascosto della costa

Uno degli usi più attuali e affascinanti delle barche nel Salento è legato al turismo: escursioni in barca alle grotte marine, veri tesori naturali scolpiti nella roccia calcarea dal mare e dal vento.

Tra le tappe più iconiche:

-

Grotta Zinzulusa (Castro): prende il nome dalle “zinzuli”, stalattiti simili a stracci appesi.

-

Grotta della Poesia (Roca Vecchia): leggendario punto di culto e tuffi, secondo una leggenda abitata da una ninfa.

-

Grotta Verde (Marina di Andrano): famosa per la luce smeraldina che si rifrange sull’acqua al tramonto.

-

Grotta del Soffio e Grotta del Drago (Leuca): raggiungibili solo via mare.

Queste escursioni, spesso organizzate su gozzi restaurati o piccole motobarche, permettono ai turisti di scoprire angoli nascosti e di vivere il Salento da una prospettiva marina, intima e autentica.

7. Evoluzione e futuro: dalla tradizione alla sostenibilità

Negli ultimi anni il Salento ha avviato una riflessione importante sul futuro del proprio patrimonio marinaro. Le scuole nautiche locali, i cantieri artigianali e alcune cooperative stanno lavorando per trasmettere i saperi tradizionali alle nuove generazioni, favorendo forme di turismo responsabile e valorizzazione culturale.

Negli ultimi anni il Salento ha avviato una riflessione importante sul futuro del proprio patrimonio marinaro. Le scuole nautiche locali, i cantieri artigianali e alcune cooperative stanno lavorando per trasmettere i saperi tradizionali alle nuove generazioni, favorendo forme di turismo responsabile e valorizzazione culturale.

La sfida è quella di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo vivo il sapere antico del maestro d’ascia, senza rinunciare a tecnologie moderne, materiali più resistenti e pratiche ecocompatibili. Il mare, da minaccia e risorsa, diventa oggi ambiente da proteggere e narrare.

8. Conclusione: Il Salento, terra di naviganti e memoria marina

Barche e navi nel Salento non sono solo mezzi di trasporto o strumenti di lavoro: sono simboli identitari scolpiti nel legno e nella pietra, protagonisti di storie familiari, religiose e collettive. Dal gozzo del pescatore alla nave incisa sul muro di una chiesa, dal relitto sommerso al battello turistico, ogni imbarcazione racconta un pezzo di Salento.

Navigare tra queste storie significa scoprire un patrimonio culturale unico, fatto di salinità, vento, mani rugose e cuori saldi. Un viaggio che continua ancora oggi, ogni volta che una barca lascia il porto per toccare l’orizzonte.